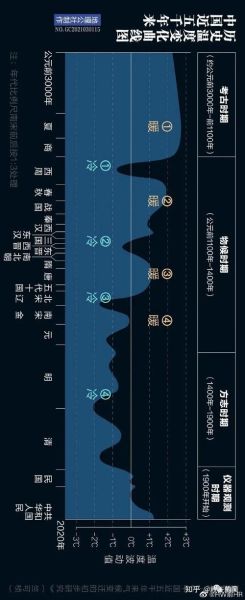

中国历史气候变迁如何影响王朝兴衰

答案:冷暖交替引发财政崩溃、移民潮与战乱,成为王朝更迭的隐藏推手。王朝兴衰里被遗忘的天气账本

司马迁在《史记·货殖列传》写下“六岁穰,六岁旱,十二岁一大饥”,短短十二字已把气候周期写进国家运势。过去我们读史多关注将相帝王,却很少翻开这份隐藏的天气账本。每一次气温骤降或干旱延长,都在暗地里改写粮价、兵源与民心。

(图片来源 *** ,侵删)

一问:为什么说东汉亡于降温?

公元180年前后,北半球进入“小冰期”前奏,洛阳冬天提早封河,黄河流域冬小麦减产三成。朝廷为了救灾不断加赋,张角一句“苍天已死”正是对寒冷与饥饿的控诉。翻阅《后汉书》本纪与《东观汉记》,连续十七年出现“春夏大旱”记录,对应粮价从六十钱一跃至两千钱。当农民变成流民,黄巾三十六方便星火燎原。二问:盛唐真的是温暖红利吗?

竺可桢在《中国近五千年来气候变迁的初步研究》绘制的温度曲线告诉我们,隋唐处于中世纪温暖期。年平均气温比今天高约1℃,长安可以种柑桔,宫廷用荔枝不再需要快马加急。温暖带来多重红利:- 黄河支流航运畅通,漕运量从每年四百万石提高到七百万石;

- 草原牧草茂盛,突厥马匹肥壮,李世民购马价下降一半;

- 关陇垦田向北推进两百公里,户籍人口激增一倍,租庸调收入水涨船高。

三问:明末为何在寒冷中倒下?

1600年的太阳黑子极小期触发“明小冰期”,华北年均温骤降2℃。这一数据来自中科院地理所重建的树轮年表,比文字记录更冰冷直白。- 江南水稻一年一熟,湖广粮仓不再“苏湖熟,天下足”;

- 边疆草原退化,皇太极骑兵南下的动机里包含寻找新牧场;

- 崇祯三年起,北京每年三月仍飘雪,“京师米贵”成为《崇祯长编》高频词。

冷旱双击下,朝廷加征“辽饷、剿饷、练饷”三饷,税负达到地丁银的百分之一百三十,激起李自成陕北起兵。李自成在永昌元年诏书直言“百姓因饥寒而乱”,一语道破气候扳机。

王朝自救的气候对策为何失效?

仓储制度的双刃剑

常平仓、义仓、社仓曾是汉唐宋明的定海神针。但一遇长周期寒冷,粮食连年歉收,存粮被动用殆尽。司马光在《资治通鉴》记载,唐玄宗天宝十三载常平仓已空,朝廷却仍以虚数为豪,导致安史叛军逼近长安时无粮可调。制度设计者忘了,仓库再大也撑不过十年的冷期。

(图片来源 *** ,侵删)

漕运河道与气候博弈

北宋把黄河当漕运主干道,却因气温下降河道频繁冰冻。沈括《梦溪笔谈》记录“漕舟至冬胶涩不行”,于是 *** 每年雇十万人凿冰,耗费占全年预算的八分之一。这笔冤枉钱,本质是为气候买单。今日回望:气候叙事仍在继续

牛津大学霍布森在《气候与大国兴衰》中提醒:“温度曲线像一枚无形印章,在历史文件上来回盖戳。”如果我们把视野拓宽,会发现清代“湖广铁路之议”起于江汉平原水旱频发,民国“开发西北”呼声背后是东南梅雨带北移。气候并未远离,只是换了新账本。站在2025年的数据节点,国家气候中心模拟显示:未来三十年黄河流域降雨可能再减10%。这意味着农业重心将继续向东北平原迁徙,新的税源、人口与战略通道或将改写都市圈布局。历史教会我们:冷与暖不决定盛衰,却悄悄移动着兴衰起跑线。

(图片来源 *** ,侵删)

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~