气候变迁如何改变中国历代王朝兴衰

答:气候波动通过农业减产、草原南移、水患频发等杠杆撬动人口、战争与政权更替。气候冷暖交替:隐藏在二十四节气的“王朝密码”

把《史记·货殖列传》与竺可桢《中国近五千年来气候变迁初步研究》并置,你会发现一个耐人寻味的重叠:每当平均气温连续下降度,黄河流域粮食单产就滑坡左右,紧随其后的往往是北方游牧民族大规模南下。有人质疑:温度只差一两度,真能决定千万人生死?

自问:小冰期到底意味着什么?

自答:对靠天生长的粟麦而言,一两度足以让生长期缩短十天,青黄不接的缝隙被撕裂成战火。

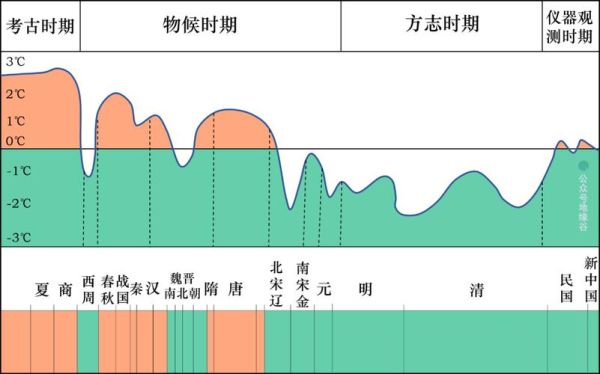

四千年温度曲线上的四座“火山口”

- 西周冷期(公元前年前后):《诗经·豳风》载“十月获稻”,稻作极限南退四百公里,镐京粮荒引发犬戎破周,平王东迁。

- 东汉—魏晋南北朝冷期(—年):年均温比现在低~℃,曹操《蒿里行》“白骨露于野”并非纯修辞,史载关中饥荒十次中有九次伴随蝗灾,西晋户口骤减三分之二。

- 南宋小冰期(—年):太湖结冰可通马车,临安连续三年米价翻倍;草原“大迁徙”推动蒙古铁骑南下,忽必烈在《即位诏》中称“饥馑荐臻”为伐宋借口。

- 明清小冰期(—年):万历《兖州府志》记述“夏雨雪”,直接导致李自成揭竿而起;同期欧洲三十年战争爆发,说明这是全球性气候事件。

王朝“续命术”:气候冲击下的三种应对模式

长城模式:汉武帝修筑河西长城,不是为了军事炫耀,而是为了把受冷害打击而退化的草场与农耕区分割,用墙替代了因缺粮而无法维持的屯田防线。

漕运模式:隋炀帝开凿大运河,将长江三角洲余粮北运,填补黄河流域因寒冷导致的缺口。唐人皮日休评“隋之亡也,为其急政,不为其开河”,暗示漕运在初期确实救急。

纸币模式:北宋交子与元代中统钞的诞生,都是 *** 试图用“信用货币”对冲因灾荒带来的实物赋税锐减,结果恶性通胀反而加速了政权崩塌。

冷知识:气候大数据也能“破案”史籍悬案

近年兰州大学陈发虎团队利用祁连山圆柏年轮δ^{}O值还原过去两千年降水,发现公元年左右的极端干旱峰与《旧唐书》载“关中自夏四月不雨至冬十月”精确对应,为安史之乱前的社会失控提供了新证据。

又及:司马迁写《平准书》抱怨“岁恶不入”,现代冰芯研究显示,那正是公元前年格陵兰火山爆发、全球温度骤降的连锁反应。

今天的我们,是否跳出了历史循环?

IPCC第六次评估报告预测,世纪末中国北方升温可能达到℃,农业带北移二百公里,看似重现汉唐暖意。但别忘了:古时的升温伴随天然草场扩张,今日的升温叠加过度放牧与水泥森林,土壤碳汇能力断崖式下跌。

如果未来三十年中原再现极端干旱,我们手里可打的牌远多于崇祯:南水北调中线二期、巨型海绵城市、耐盐碱的“海水稻”。然而,技术越先进,体系越复杂,脆弱性也水涨船高——一次跨区域电网崩溃就足以让千万吨冷链食品报废。

给入门读者的三条“防忽悠”提示

- 凡是用单一气候因子解释王朝灭亡的书,九成以上是标题党;气候只是多米诺骨牌之一,财政、制度、外患缺一不可。

- 气候序列重建依赖年轮、冰芯、史料互证,误差可达±年,任何“精确到位”的对应图都需保留怀疑。

- 警惕“古代更环保”的浪漫叙事——唐宋毁林造田的速率并不亚于现代,只是总量小、恢复快,才留下青山绿水假象。

最后抛一组数据:根据世界银行模型,若世纪末北方冬小麦单产上升%、南方水稻下降%,全国口粮总量仍将盈余.%。但别忘了,粮库的锁头防得了天灾,防不了人心——如何把数字安全转化为餐桌安全,才是新时代“气候史学”尚未写下的续章。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~