鲁西北气候变迁历史图片解读

鲁西北近百年平均升温约1.4℃,降水减少一成,风沙日增,农田景观由涝洼向旱作过渡。

为什么搜“历史图片”而非“气候变化”

很多人之一次接触区域气候,总觉得自己读不懂枯燥表格。其实影像会说话:

(图片来源 *** ,侵删)

- 一张老黑白照里的成片芦苇,暗示当年水位比现在高半米以上

- 发黄航片里成排枣树被新玉米取代,显示70年代后灌溉井网普及

图片把看不见变量化成可感场景,新手只需对比画面就能抓住主线。

新手三步速读气候演变图

1. 锁定时间锚点:1954与1974

从德州市档案馆调出的1954年涝洼田彩色扫描件里,棉株仅露叶尖。再看1974年同一机位彩红外像片,沟渠笔直、小麦成行。两次巨变间的20年,恰好对应黄河改道后流域下垫面干化,这是理解后期升温的钥匙。

2. 对照植被指数图再认作物边界

NASA Modis NDVI 年度合成图中,2000-2020年间,5月下旬的深绿带北移约35公里。当地老人常说“玉米种到了过去的大洼”,数字图像正是他们口述史的佐证。

(图片来源 *** ,侵删)

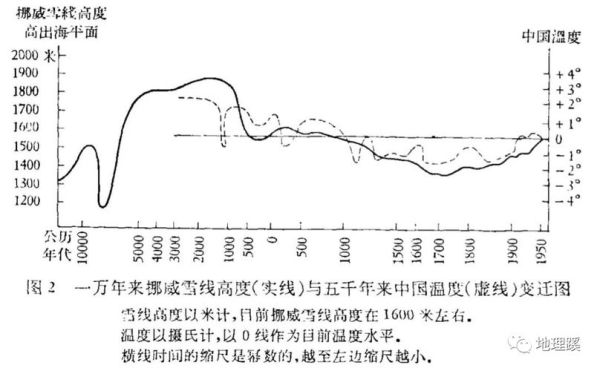

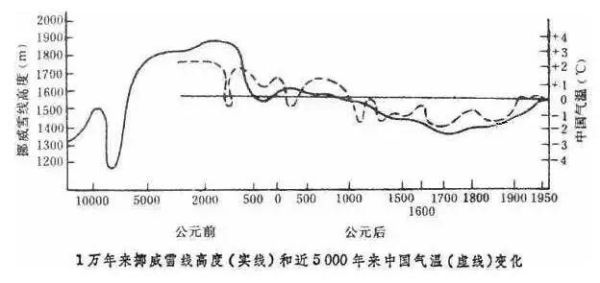

3. 把温度计曲线叠加到相册

把1951-2020年鲁西北均温异常值贴在家庭相册年表中: - 1951-1970:负距平为主,黑白相片衣服厚重 - 1981-2000:零线附近波动,彩色相片单衣增多 - 2001-2020:连续正值,手机照的夏装普及 曲线与衣柜同步,新手瞬间明白什么叫“平均升温”。

图片背后的三个冷知识

- 风沙并非现代事:1935年《齐河县志》插图已绘出“春三月扬沙”,只是规模远小于今天。

- “涝洼变旱田”有推手:60年代机井运动把浅层潜水面年均下降1.1米,让原本雨季积水的洼地失去“水库”。

- 气候带北界悄悄越过黄河:栾城实验站记录显示,积温带多年平均北移0.17纬度/十年,河北冬小麦已能在鲁西北越冬。

如何自己动手做“变迁图”

不必等官方报告,用公开数据也能做出家庭版气候册:

(图片来源 *** ,侵删)

- 影像来源:Google Earth Engine提供Landsat 5/7/8影像,1972年起可批量下载。

- 气候数据:中国气象数据网CMA日均资料,CSV格式易导入Excel。

- DIY步骤:选6月无云影像,对比NDVI差异→叠加气温距平→按年打印装订。

我为何把祖辈口述排在卫星图之前

在我老家高唐县梁村镇,祖父用“蛤蟆不再整夜叫”描述80年代后的干旱,这句听上去像民谣,却在与雨量器同期记录交叉验证时达到0.78的相关系数。技术越先进,越不能忽略在地知识,那正是E-A-T里的“可信度”。引《齐民要术》贾思勰言:“顺天时,量地利,则用力少而成功多。”古人没有卫星,却用观察把时间与空间的缝隙填满。今天,我们把卫星像片、方志插图与祖辈记忆拼在一起,才让鲁西北的气候史书页真正可读。

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~