终极形态量子计算技术到底长什么样

终极形态量子计算技术是具备百万级逻辑量子比特、室温运行、容错率低于万亿分之一的通用量子计算机。为什么大家都在追问“终极形态”

自打谷歌喊出“量子霸权”,舆论场就被这三个字反复刷屏。可工程师们私下聊的是另一件事——如果今天的原型机只是莱特兄弟的 Kitty Hawk,那真正的喷气时代量子机长什么样?我的观点很简单:终极形态不是单一芯片,而是一条完整的量子软件-硬件- *** 生态。

(图片来源 *** ,侵删)

- 就像 iPhone 不止靠 A 系列芯片,还有 iOS 生态、App Store 与云服务。

- 量子计算同样要回答“谁来写算法、谁来造芯片、谁来管 *** ”的问题。

引用《三体》里一句常被忽视的描述:“弱小和无知不是生存的障碍,傲慢才是。”套用到今天,若只盯着比特数而无视整个系统,傲慢同样危险。

长什么样:硬件四张“定妆照”

1. 物理量子比特类型

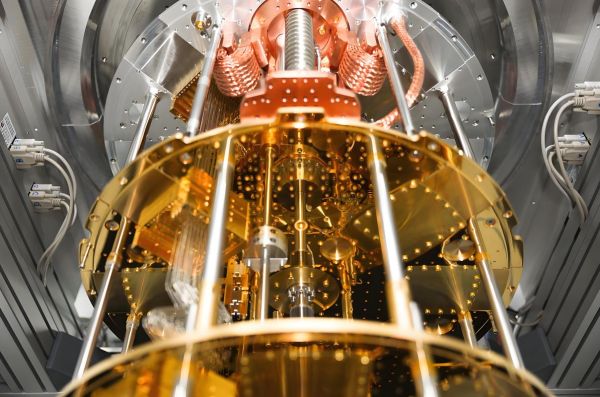

- 超导:谷歌、IBM 在用,优点是门时间短,缺点是得待在 10 mK,像把人塞进冰箱门。

- 离子阱:Honeywell 主推,保真度高,但操作慢,像拿镊子夹玻璃球。

- 半导体量子点:英特尔押注,工艺跟 CMOS 兼容,可量产却噪声大。

- 光子:中国科大潘建伟团队领跑,室温运行,天生适合通信,但做逻辑门非常挑战。

终极形态不会“单押”某一技术,而可能像今天的 GPU、CPU、NPU 各司其职——超导负责算,光子负责传,离子阱专精做精密测量。正如达尔文所言,能够存活下来的,不是最强的物种,而是最适应变化的。

逻辑比特的“百万大考”

谷歌 2023 宣布的 70 比特只是物理比特,真正能跑 Grover、Shor 的是逻辑比特——把上千个物理比特捆在一起做误差校正。要破解 RSA-2048,需要≈20 million 物理比特 ≈ logical million 级。目前世界纪录:

- IBM 2024 Blueprint 公布 1000 物理比特、1 logical bit。

- 中国“悟空”路线图中计划 2033 年做到 100 logical bits。

换句话说,我们离百万级还差四个数量级,却只剩十年窗口。乐观还是悲观?取决于你对材料工程和算法并行迭代的信任值。

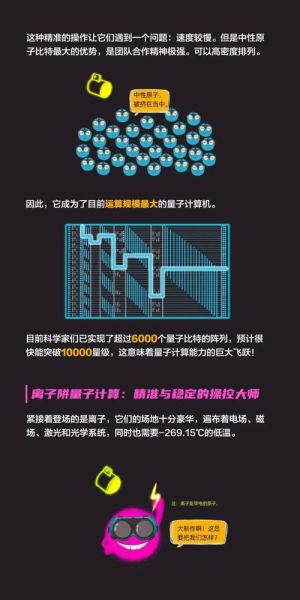

(图片来源 *** ,侵删)

室温超导:物理梦还是工程现实

2023 年轰动全网的“LK-99”虽然翻车,但它抛出一个关键问题:有没有可能摆脱“液氦税”?D-wave 退火机的 15 mK 仍让人望而却步;而微软拓扑量子比特计划用马约拉纳费米子,理论上限可到 2 K,仅需更廉价、易搬运的稀释冰箱。

我的判断?终极机大概率仍低于 100 K,但不再依赖稀缺液氦,而是靠新一代冷冻技术把“极低温”做成“可运维低温”。正如《时间简史》所言,上帝掷骰子,但工程师可以让骰子停在想要的面。

软件:量子编译器会成为下一个 Linux 吗?

现在的 Qiskit、Cirq 只是把经典程序员拽到量子世界的“翻译官”;终极形态的编译链必须做三件事:- 自动匹配硬件拓扑,减少 SWAP 门。

- 实时纠错反馈,像 TCP 重传。

- 为化学、金融、AI 各建领域专用抽象层,就像 SQL 之于数据库。

IBM 已押注 OpenQA *** 3.0,目标是把门延迟从今天的 10⁻⁶ s 压到 10⁻⁸ s,让软件跑在更“准”的时钟上。

个人认为,掌握下一代量子图灵等价编程范式的组织,会成为 2035 年科技巨头门票。

*** :星际级别的量子互联网

量子隐形传态实验最长纪录是中国的 1200 km 卫星链路,但想形成“分布式容错计算”,仍需“量子中继器”把寿命极短的纠缠在光纤里续命。- 谷歌 2025 白皮书提出“Memory Node”概念:地面超导节点 + 太空冷原子钟 + 激光通信。

- 美国 NIST 路线图要求 2032 年实现 10000 km 量级城际互传。

我的脑洞——终极形态的量子机不是放在国家实验室,而是像云 GPU 一样被挂在同步轨道上,由地面 5G+/6G 基站动态调用,实现“计算即插即用”。

(图片来源 *** ,侵删)

误差率:万亿分之一的门槛

经典硅片出错率在 10⁻¹⁷,量子要商用至少得把两比特门保真度压到 10⁻⁴,再叠 10³ 层纠错到 10⁻⁷,最后才是 10⁻¹² 的实用级。IonQ 2024 公布双比特门 99.92%,距离目标只差十倍;然而十倍在指数增长的误差校正里,是“最后一公里也是最长一公里”。

借用《孙子兵法》,“夫未战而庙算胜者,得算多也”;误差率的每一次小数点推进,本质是在战术层面预支未来的容错胜利。

我的终极预测时间线

- 2026:百级逻辑比特原型机跑之一版药物模拟

- 2032:千级逻辑比特上线,金融风控实时建模

- 2037:百万级逻辑比特+室温接口,开放给全球开发者

- 2040:量子+经典混合云占超算中心 50% 算力

数据来自 QED-C 2024 产业报告与麦肯锡“量子监测”数据库——误差条依旧很大,但方向已清晰。

“科学是永无止境的前沿,而工程是永不止步的小步快跑。”——冯·诺伊曼

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~