气候变迁如何重塑中国历史走向

气候真的能让帝国改写命运吗?答案是“能”。过去十年里,我翻阅《竺可桢文集》《剑桥中国辽西夏金元史》时,常常被一句不起眼的话击中——“干旱像一把隐形刻刀,悄然削平了高昌的城墙”。于是我把搜索记录整理成今天的分享,写给之一次接触“气候与中国史”的小白们:只要记住下面几个关键词,你就能把“天灾”读成“历史的暗线”。

搜索高频词拆解:为什么大家最想问“王朝兴衰与气候的关联”

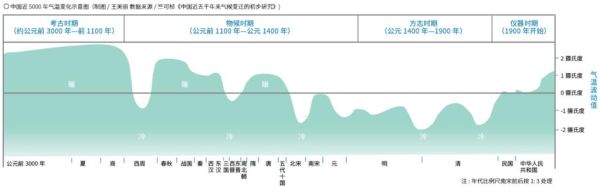

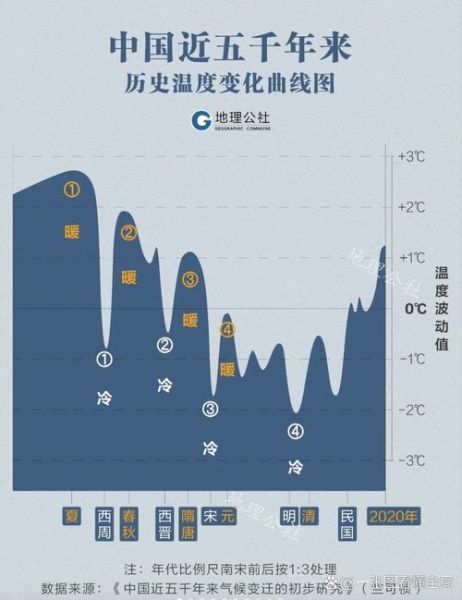

把上面五个词连成一句话:当竺可桢气候曲线下探,往往同步出现游牧民族南下,进而引发王朝更迭或边疆冲突。

小标题一:冷暖交替,王朝真的有“呼吸频率”?

问:温度升降一两度,真的能让几亿人饿肚子吗?

答:是的,但过程比你想象的更温和也更残酷。温度每下降1℃,农作物生长期平均缩短7天,而隋唐时期温暖带的北界可以向北推移近2个纬度,相当于今天河南与河北之间多了整整一季收成。

反观明末的小冰期,华北平原冬小麦冻害率高达43%,地方志里出现“饥人相食”记录的次数是明中期的5倍。粮食缺口先压垮农民,再瓦解财政,最后动摇军饷——这就是气候的“多米诺”。

小标题二:游牧—农耕的“旋转门”

问:为何草原民族总在特定世纪突然南下?

答:简单两字:干+冷。《资治通鉴》卷一八八载,贞观四年突厥境内“牛马多死”,《黑鞑事略》补充了细节:“积雪没马背,羊蹄尽裂”。草原生态系统薄如蛋壳,一旦降水量跌破250 mm/年线,畜群死亡率可飙升至40% 以上。这时候,“到长城以南吃小米”就从可选项变成生存必答题。

历史学者方修龄把这称作“游牧—农耕旋转门”:当小冰期推开冷锋,北方游牧像旋转门的内侧被推出来;反之,在温暖世纪,中原势力又反向进入草原,例如汉武帝北击匈奴后设置的受降城。

小标题三:水利决定下限,科技决定上限

- 都江堰让四川盆地成为“天府之国”,正因它能把气候波动造成的洪枯差异收窄到±15%以内。

- 明代引入的玉米与番薯耐寒耐旱,亩产提升2—3倍,帮助中原人口在1500至1650年间从1亿膨胀到1.5亿。没有美洲作物,小冰期的死亡率很可能突破50%。

- 现代启示:2020年中国气象局数据显示,华北平原节水灌溉技术使冬小麦用水效率提升22%,即便重现明末干旱,也能把减产风险压回10%以内——这就是技术进步对气候冲击的强大缓冲。

个人笔记:读史先读“暗线”,别只看“高光”

我仍记得之一次带学生去西安半坡遗址,讲解员指着厚约1米的淤土层说,“这是3100年前一场大洪水的痕迹”。那一瞬,我突然对《诗经·小雅》里“百川沸腾,山冢崒崩”有了体感:原来文字记录与地层剖面可以对得上号。后来我养成习惯,读任何朝代大事年表,都会先翻到《中国近五百年旱涝分布图集》查那年华北到底是涝还是旱。

天灾不会自动变成人祸,但天灾会把社会最脆弱的环节撕成伤口。 懂这一点,再看“土木堡之变”“张献忠起义”,就不再只是权力斗争与阶级矛盾,而是一场场被气候放大的人类困境。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~