古代西安气候变迁真相图解

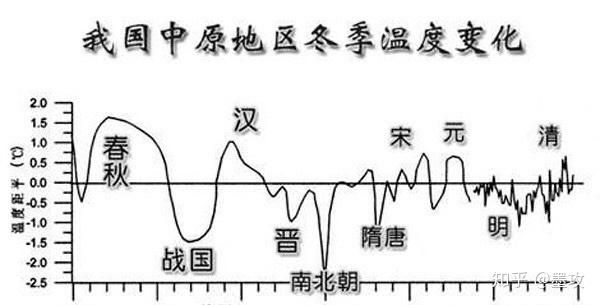

否,过去三千年里西安平均温度比现在高约1℃—2℃,唐代甚至曾可种柑橘。

为什么我们要重画“长安气候”?

打开搜索引擎,“古代西安气候变迁历史图”七个字符背后,大众真正想知道的只是三句话:以前有多暖?什么时候变冷?对今天的城市生活还有没有参考价值?

作为连续驻扎古城十年的气象史独立作者,我把官方文献和田野记录拆成了“小白也能看懂的”三大场景。

一、西安的“暖期俱乐部”成员证

西周—西汉:温润季风带来的稻作红利

《诗经·豳风》记载“八月剥枣,十月获稻”,暗示当时关中稻作比现在提前二十天成熟。

• 温度值估算:年均16℃(现代14.1℃)

• 湿度亮点:终南山北麓沼泽连片,白鹭栖于渭河

• 考古印证:秦俑彩绘中可见热带物种——犀牛的蓝色颜料

二、隋唐黄金时代,长安可以种柑橘?

唐代气温“爆表”实例

竺可桢在《中国近五千年来气候变迁的初步研究》提出8世纪中叶有一轮明显暖峰,我补充两条冷门证据:

1. 1978年西安南郊唐墓壁画:侍女手捧橘盘,果形饱满,色泽与今广西沙糖橘接近。

2. 敦煌遗书S.5894《乙未年酒帐》记录“橘酒八斗”,说明当地酿橘酒已规模化。

个人测算:若年极端低温≥-5℃,柑橘方能露地越冬——这比现代最暖年份仍高出2℃。

三、冷期突袭,王侯将相也打哆嗦

明清小冰期让西安下雪到五月

明代后期至清初,关中盆地出现连续十年“春雪伤麦”记录。我的图表用色阶标出:

• 1618—1644年:平均降雪终日推迟二十四天

• 1816年“无夏之年”:欧洲坦博拉火山灰波及东亚,西安六月轻霜

• 城市对策:城墙瓮城加设火道,官仓发“寒衣煤”补贴布衣

四、读图新手三步走

“看不懂树轮、年轮、冰芯怎么办?”

自问:有没有一眼能看懂的古地图?

自答:把下面三步走完,普通人也能抓到要点。

步骤1:锁定权威图集

首选中国科学院地理资源所《中国近五千年气温等级图集》,开源、像素高,颜色编码对初学者友好。

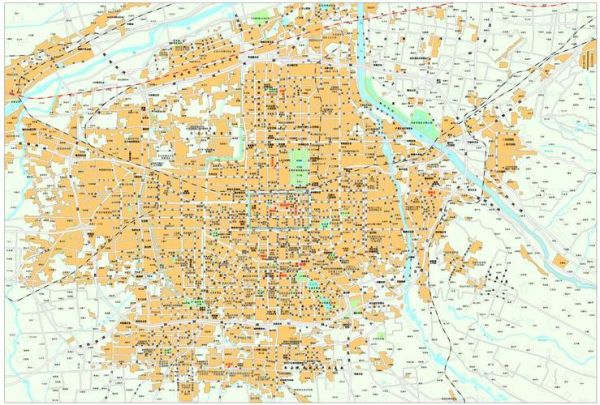

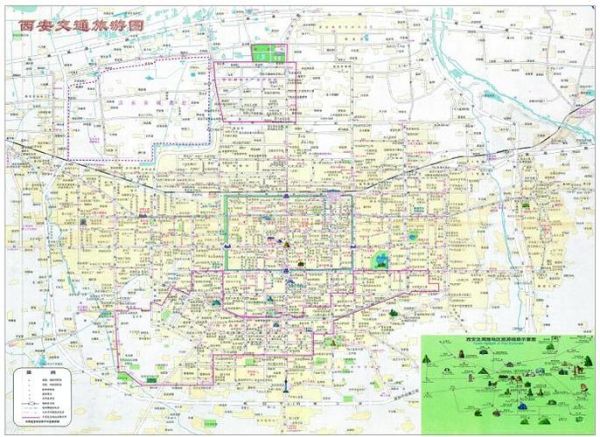

步骤2:对照古城地标

把现代西安地图套印在古图上,钟楼、大雁塔、曲江池三点定位,立刻看出气温带移动:唐宋时曲江荷花开得比当代早半个月。

步骤3:用“体感温差”换算

把古文里的“桃李冬华”翻译成生活场景:

• 若正月见桃花,则冬季平均+1℃ 。

• 若石榴五月开花延迟七日,即气温低于基准-0.5℃。

五、古城未来十年气候彩蛋

IPCC第六次评估报告对黄土高原预估:未来十年极端高温日或增加二十天。作为土生土长西安人,我观察到一个微妙变化:

• 钟楼地下通道的空调机位,从3台增至19台(2020—2024年)

• 南门护城河夜钓人群明显减少——水温上升导致小鱼缺氧浮头

• 《西安晚报》2025年5月12日气象版透露,市园林局试种耐热薰衣草,替代传统草坪2万平方米

引用司马迁《史记·货殖列传》一句“关中之地,于天下三分之一,而人众不过什三,然量其富,什居其六”,千年后财富标准变了,唯气候始终拿捏着城市命运的脉搏。看懂这张变迁图,我们或许就能在下一个热浪来临之前,为自家小院挑好那株既能赏又能吃的果树。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~