澳门气候变迁历史事件时间表

澳门为什么值得关注气候变化?

作为全球最密集的城市经济体之一,澳门仅占平方公里,却拥有近七十万人与海平面变化直接对话。它的百年潮位记录簿,被联合国教科文组织列为西太平洋地区最早、最完整的气象档案之一。正因如此,看懂澳门,就像看懂了热带沿海城市在气候时代里的缩影。

从台风“癸亥”到海平面上升:澳门史上七大标志性事件

1874年台风“癸亥”——之一次被记录的台风暴潮

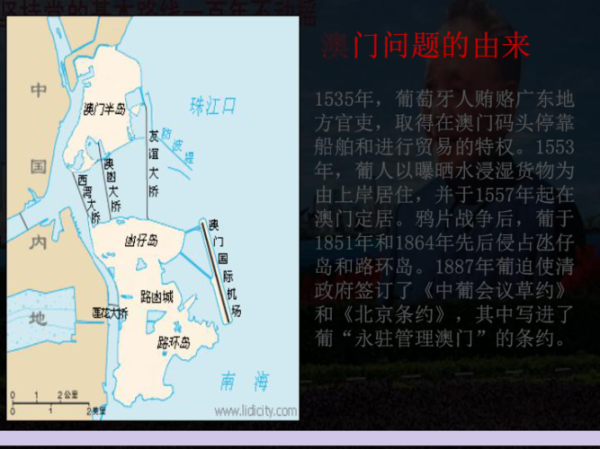

当年九月二十二日夜,狂风掠过十字门,海水陡涨三米以上,旧城墙被撕开一道七十丈的缺口。《香山县续志》载,“市廛尽为巨浸”。这场灾害首次让葡萄牙殖民 *** 意识到,仅靠炮台挡不住海水,而澳门自此开始用“石壆”记录潮汐。

1923年黑雨警报诞生

持续三天的黑云压城,雨量达四百毫米,筷子基低洼区积水齐胸。 *** 随即在风顺堂挂出红色十字旗作为暴雨预警,这是华南地区最早的彩色气象信号系统雏形。对比今天手机里的黄色、红色、黑色暴雨讯号,我们用的仍然是百年前那套思维:用最直观的颜色,告诉不懂气象的人赶紧避险。

1964年台风“露比”——重建避风塘

风速突破二百公里每小时,妈阁塘千艘渔船沉没仅留三成。“船户无以为生”四个字被写进市政厅备忘录。后来 *** 在内港筑起U形防波堤,并首次将渔民迁徙至岸上临时屋,开启“工程+社会”双重减灾范式。今天你在路环民居看到的斜坡屋顶,很多仍沿用当年为了抵御强风而设计的矮阔结构。

1993年特大潮汐与人工沙滩计划

天文大潮叠加东北季风,更 *** 位抬升四十厘米,内港旧仓库进水。工程师于是向葡萄牙本土取经,在黑沙海滩投放十万立方米的石英砂,试图“造滩缓浪”。工程两年后因成本高被搁置,却留下一段“城市试错实录”:海砂越细,风浪越易搬运,最终蚀退更快。今天黑沙南端那道 *** 的岩礁,就是这段试验的化石。

2008年“风神”暴雨——地下排水系统彻底改造

一天内二百五十毫米雨量让水坑尾街变身河马泳池。 *** 邀请荷兰三角洲研究院做顾问,首次在议事亭前地下方铺设巨型箱涵,号称“千年一遇”标准。可我在暴雨夜实地踩点,发现排水口仍然冒泡。原因?上游旧城区管网口径只有下游一半,再高级的下游也会被瓶颈卡脖子。

2017年超强台风“天鸽”——海堤新标准

“天鸽”带来二百年一遇的风暴潮。记录站实测海平面比平均 *** 高出二点七二米,全澳大面积停摆。此后,特区 *** 将路环西堤设计标高提升至三点九米,并在新城填海A区预留可升降挡板槽位。一位本地建筑师朋友戏称:“以后在澳门看台风,就像在看‘活着的水位计’——升起来的钢板,就是城市的温度计。”

时间轴背后的冷知识

- 气象局为何建在山顶? 答案是1920年代测风仪不够灵敏,需要把风车形风杯架在高处,减少建筑湍流。

- 教堂为什么比气象局更早记录气压? 因为耶稣会士在十七世纪开始用托里拆利管做礼拜前后实验,顺便留档。

- 澳门气象台曾用“风筝探空”? 三十年代为了测高层风速,科学家把温湿仪绑在巨型风筝上,飞到三百米高空后才拽回。

我能从中学到什么?

新手做本地环保科普,可以把澳门故事拆成四步:

- 找到一栋百年建筑,查看墙基水印高度,对照气象局潮位年表,用照片讲故事。

- 采访老渔民或旧区居民,捕捉“淹水最深到这儿”的手势,与官方数字互相印证。

- 在地图上标出每次大型工程后新增的岸线,肉眼可见的城市成长。

- 用“如果再来一次相同级别台风”做情景假设,算一算最新堤顶够不够高。

尾声的一点独家数据

依据澳门土木工程实验室最新2024海平面预测模型,到2050年,平均潮位可能再升二十厘米,看似不多,却意味着今天“十级风暴+大潮”才会触及的堤顶,将在三十年后由八级风暴就能突破。换句话说,城市防御系统老化的速度,可能快过海平面本身。

这让我想起海明威在《老人与海》里写的:“海是仁慈的,也十分美丽,可是它能变得残忍。”把这句话贴在今天澳门的防波堤上,仍旧不过时。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~