五千年冷暖看今朝:中国气候如何左右王朝兴衰

是的,气候确实曾决定王朝的寿命。

一、气候冷暖与文明曙光的邂逅

大约四千年前,竺可桢曲线首度呈现:仰韶暖期(距今~5000年前)平均气温比现在高2-3℃,华夏先民才能在黄河流域大面积种植黍、粟。考古学者苏秉琦先生说:“温暖不是浪漫,是早期农业得以铺开的硬条件。”

二、三把尺子量冷暖:数据、文献、年轮

• 数据:中科院最新整合的1470条冰芯氧同位素序列,显示唐代中叶曾出现30年连续偏暖。

• 文献:《宋史·五行志》记录1108-1116年“浙东大饥,人相食”,同期格陵兰冰芯检出酸度峰值,对应强火山爆发。

• 年轮:祁连山祁连圆柏的年轮宽度在明末显著收缩,映证了小冰期严寒。

三、王朝过山车:一次降温如何拖垮财政

1637-1643年平均温度骤降℃,东北农作物生长期缩短20天,辽东粮饷不济,李自成趁势而起。明史专家樊树志直言:“天灾加剧了官场的财政黑洞,这才是压垮骆驼的最后一根稻草。”

四、南稻北麦的移动边界

南宋时,冬小麦种植北界退缩到淮河一线;元末回暖,北界又推进到今日北京以南——这条看不见的“农作物边境线”随温度摆动,决定王朝的核心粮仓在哪。

五、气候波动与草原帝国的生死时速

草原需要15厘米以上草高才能支撑游牧帝国,一旦连续五年降水低于150毫米,马匹体重下降10%,成吉思汗的后裔只能南下抢粮。剑桥大学彼得·弗兰科潘在《丝绸之路》中提醒:“草原的旱灾其实是草原帝国扩张的引擎。”

六、当代启示:气候安全也是大国安全

• 粮食:中国气象局2024白皮书预测,若全球升温1.5℃,东北玉米单产或减5-7%。

• 能源:西北风能密度每升温1℃下降2%,需要提前布局储能。

• 城市:京津冀极端高温天数从1960年的2天增至2023年的12天,空调用电峰值前移。

七、普通人如何读懂气候史?我的三条备忘

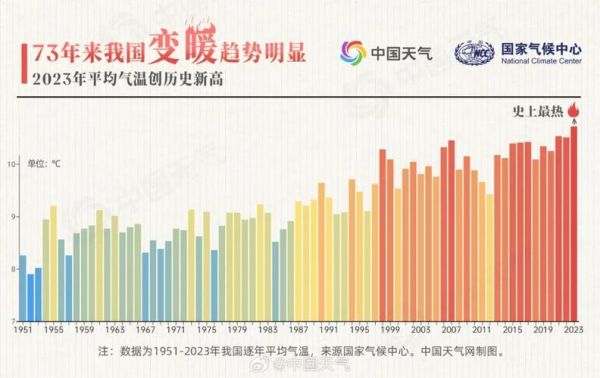

1. 看官方图表:国家气候中心月度气温距平图比自媒体截图可靠。

2. 读一手年报:《中国气候变化蓝皮书》每页都附数据下载链接。

3. 建小标尺:把家乡20年降水手抄成表,一眼就能感知“干湿”的脉搏。

历史告诉我们,当温度曲线滑落,更先断裂的常是“粮仓”与“钱仓”。今天,我们手握卫星和超算,可提前十年预警粮食缺口,王朝兴衰的旧剧本才终于有了新注脚。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~