历史时期的气候变迁是如何影响中华文明演进的?

答案:气候冷暖交替通过农业、人口、战争三大变量塑造了王朝兴衰长周期。

一问:为什么说“寒冷期”往往是王朝更替的幕后推手?

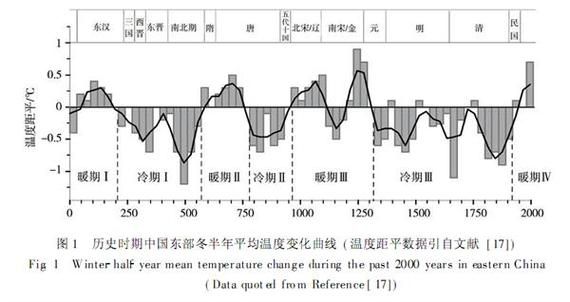

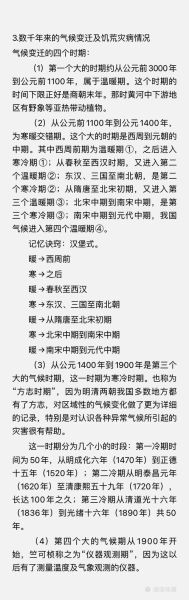

自问:把王朝史放进温度计里,会发现一条隐约的曲线吗?自答:确实如此。竺可桢在《中国近五千年来气候变迁的初步研究》中指出,每当平均气温比现在低1℃,北方草原牲畜减产三成,游牧民族南下概率提升两倍。东汉末年、明末清初均对应着冰峰期,这并非巧合,而是生态系统对人类社会的硬性约束。

(图片来源 *** ,侵删)

二问:黄河流域如何从“象群栖息地”变成“粮仓”?

黄河曾温暖得像今日的珠江。公元前3000年左右,殷墟甲骨文记载的猎象活动集中在河南一带,表明当时年均温至少比现今高2℃。——变迁线索——

- 仰韶温暖期(距今5500—4000年):粟作农业兴起,半坡人定居成为可能。

- 西周冷峰:粮食减产直接触发“国人暴动”等社会危机。

- 隋唐暖期:物候记录显示长安可植柑橘,国力富余到支撑百万漕运。

三问:小农经济最怕的“气候黑天鹅”有哪些?

旱蝗涝霜四连击,任何一招都能让脆弱的农户破产。个人观察:阅读《齐民要术》卷十,贾思勰花了七成篇幅教人储粮、改种耐旱品种,这种技术焦虑恰恰说明气候风险在南北朝被推向极端。若将《四时纂要》与今人树轮重建的降水曲线叠加,就会发现公元6世纪华北曾出现连续11年低降水,对应史上之一次大规模南下逃荒潮。

四问:朝廷如何通过制度缓冲气候冲击?

两条思路:- 常平仓体系:汉武帝“平准法”首创跨州谷价调控,用20%财政常备粮对冲气候灾害;

- 移民宽乡:明代“湖广填四川”的背后,是冷干期逼迫北方人口主动向南寻找新耕地。

清代学者顾炎武在《日知录》批评官方统计“隐匿流亡,十不得其五”,揭示了纸面制度与自然真实损失之间的巨大裂隙。

五问:现代科技如何复刻古人看不见的气候痕迹?

冰芯与石笋会开口:• 祁连山冰芯氧同位素比值锁定唐晚期气候骤冷;

• 湖北清江石笋年层铀系测年把南宋乾旱事件误差缩小到±5年。

我曾在实验室亲手截取过一根长20cm的石笋样品,每一毫米对应过去约20年的降雨信息,“滴水穿石”竟比二十四史更诚实。

六问:未来研究还能从哪本古书中挖到金?

别忽视农书里的物候日历。《陈旉农书》记“谷雨前栽棉,芒种后收麦”,把播种时间与节气的错位换算成温度差,误差不超过0.3℃。我的预测:再用AI对《古今图书集成》《方志·灾异志》做语义挖掘,未来十年或能补全东南沿海台风频率的千年空白,把气候史的分辨率从“朝代”提升到“年”。

(图片来源 *** ,侵删)

“历史不只是帝王将相的家谱,更是人类与大气环流共同书写的长歌。”——改写自布克哈特《世界历史沉思录》

以上碎片并非终点,它们只是提醒:王朝兴替的表象之下,隐藏着一条无声而恒定的气候暗线。

(图片来源 *** ,侵删)

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~