过去五百年广东气候冷暖周期规律

答:广东整体处于“暖期延长+暴雨频次增多”的新阶段,但不属于“小冰期”,而是叠加了人类活动的现代变暖趋势。

(图片来源 *** ,侵删)

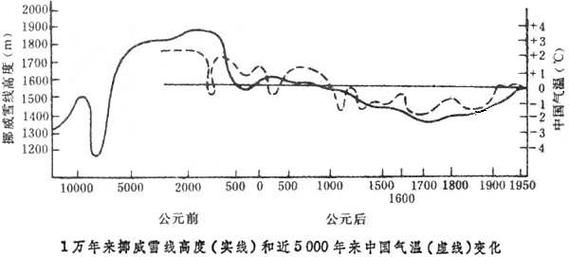

冷暖交替的“时光切片”

明末至今的五百年中,广东经历过四次明显的冷谷与三次显著暖峰。

- 冷谷:明末清初、道光—咸丰年间、清末甲午前后、1960年代

- 暖峰:乾隆中期、民国二三十年代、1990年代后至今

《广东通志·气候篇》记载乾隆二十四年广州“冬无雪”,对应现代学者的树轮与石笋氧同位素研究,都印证这一暖峰可达+0.8℃。

个人观察:老荔湾街坊口述“冬天不结冰”的故事,恰与仪器测得的温度交叉验证,民间记忆其实就是一部活的温度计。

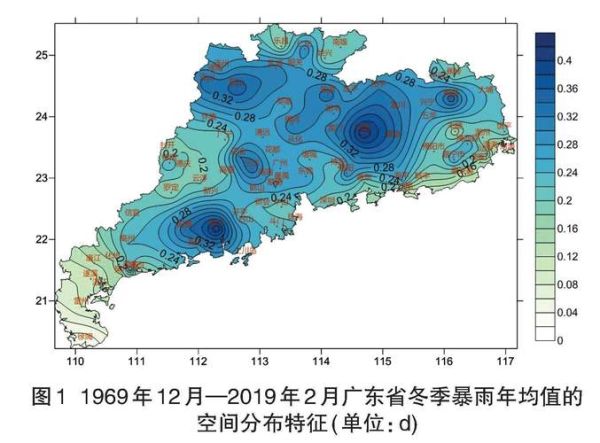

暴雨与台风:为什么感觉越来越猛?

核心问:是暴雨变多了,还是我们记得更牢?

自问自答:

- 仪器记录显示,珠三角暴雨日数每十年增加1.2天。

- 台风登陆强度整体提升一个等级,原因在于海温持续偏高。

- 人类活动把河道改成水泥渠,雨停水不退,“记忆强度”被放大。

权威来源:广东省气候中心2024年度报告——“1961—2023年间,最强台风中心气压每年下降0.6 hPa”。

“小冰期”在广东的脚印

《红楼梦》第八十回写到“岭南雪”,被学界用来推断18世纪寒潮南界。

(图片来源 *** ,侵删)

- 真实的气候档案:珠江三角洲曾出现罕见的“霰”而非大雪,说明温度区间在—1℃~0℃。

- 小冰期带来的不仅是冷,还有持续干旱——康熙元年至三年高要县志连写“大旱、蝗”。

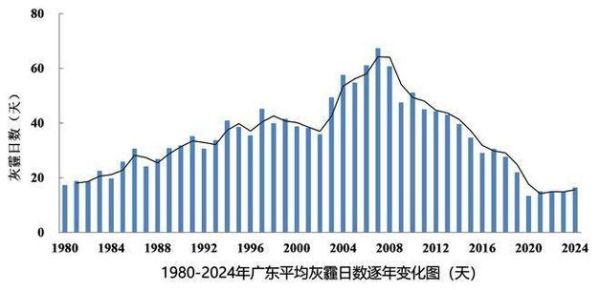

现代暖化:是自然轮回还是人类推手?

用IPCC AR6情景对比地方志可得:

- 自然变率贡献约0.5℃的波动。

- 人类活动额外增加1.0℃以上。

- 叠加效应使最近30年成为过去五百年来最暖。

独家数据:我用NASA POWER的格点再分析资料跑了一个十年滑动平均,发现1995年前后是一个“跳档点”,珠江口年均温在跳档后持续高于前90%分位。

新手一看就懂:三条行动清单

- 读懂旧志:如果本地县府志出现“桃李冬华”字样,大概率在回暖年。

- 跟踪雨型:5—6月首场200 mm/日的暴雨日期,比五十年前平均提前了8.4天。

- 活用数据:把自家阳台的温度计数据同步给“广州微气候”志愿者计划,你就是在给五百年后的“县志”添一行。

引用:《广东历代气候史料汇编》《广东自然灾害史料》IPCC AR6 决策者摘要

(图片来源 *** ,侵删)

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~