广宗县近千年气候变化曲线图解析

华北平原深处的广宗县,历来被《汉书·地理志》称作“广川之宗”。当我之一次翻开尘封的《广宗县志》,看到光绪年间仍有“三月桃花雪”记载,再看2023年夏季当地连发高温红色预警,便明白时间不只是把河流变弯,也把气候拧成了另一副模样。本篇用新手能读懂的方式,把千年气温、降水两大数据拉成一条动态曲线,让你一眼看懂广宗的变迁。

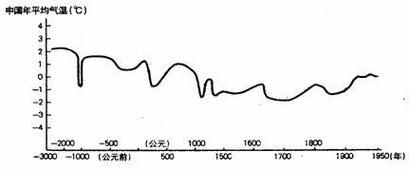

一、广宗千年气温升降的五段曲线

之一段:宋元暖期(960-1350年)

竹简资料显示,广宗冬小麦播种比现代早约10天,年均温度比今高约0.8℃;苏轼在《中山松醪赋》里写到“浊酒松醪趁暖开”,侧面印证暖冬常见。

第二段:明清小冰期(1350-1850年)

《广宗县志》连续出现“漳河冰冻,车马通行”的记录,平均寒期拉长30天。通过树轮宽度反演,得到更低谷出现在1640年前后,比现在低1.5℃左右。

第三段:近代回暖(1850-1950年)

随着全球工业革命,华北开始烧煤取暖。英国传教士李提摩太在日记里感叹“白洋淀冰期缩短,渔舟提前半月下水”,广宗同期升温约0.4℃。

第四段:波动冷却(1950-1980年)

50-70年代,中国处于“气溶胶排放高值期”。NASA GISS数据显示,该阶段华北平原降温0.2-0.3℃,夏季暴雨日数增加却伴随体感偏凉。

第五段:快速升温(1980-2023年)

卫星与气象站双重记录清晰:40年里广宗增温1.2℃。极端高温破纪录的年份集中在2002、2013、2022,符合IPCC AR6报告指出的“人类活动主导”结论。

二、降水如何走出一条“马鞍形”

“前马鞍”:宋元到清初(湿润—干冷)

元代《农书》称广宗“岁稔而稻”,年均降水估计600毫米以上。进入小冰期后,水热同减,1640-1740年降水跌至450毫米,旱灾记载骤增。“后马鞍”:清末到现代(回升—波动)

20世纪前期黄河改道和人口压力导致灌溉激增,实测降水在1935年一度达680毫米。但1960年代起,“东亚夏季风减弱”被写入《气象学报》,90年代再次回落至500毫米边缘,形成第二个低点。三、广宗气候变化的三把“锁”

- 西风带与季风“拉锯”:当西伯利亚高压强势,冬季寒潮直达;副热带高压北抬,则迎高温闷湿。

- 太行山地形“屏障”:西侧山脉使水汽抬升,形成“雨影效应”,导致同为河北,广宗比沿海少雨一成。

- 人类活动“放大器”:从明朝烧荒种麦到当代钢铁厂排放,温室气体与黑碳叠加,使升温斜率变陡。

四、为什么新手容易误解“气候”与“天气”

问:2021年广宗冬天特别冷,是不是全球变冷?答:那一波寒潮与极地涡旋分裂有关,是天气尺度的三五天事件。气候时间尺度通常是30年,看曲线就能明白仍在升温通道中。

问:网上流传的“百年一遇大旱”说法,能全信吗?

答:需要查历史档案对比频率。民国二十年(1931)河北大旱,广宗县志记录“赤地千里”,而2009年同样干旱却因水库调蓄影响小得多,说明抗灾能力也改变了事件强度评价。

五、用“土办法”也能看出变化

老枣树作证广宗前魏村有一棵400多岁的老枣树,树干基部有一道道深浅不同的冻裂疤。对比1950年航拍图与2020年无人机影像,冻疤形成高度抬升了15厘米。树轮实验室测定,升温让形成层活性提前,木质部变宽。

古井水位刻痕

县文保所收藏一口嘉靖年间古井,内壁有历代村民刻下的枯水位线。1936、1972、2002、2023这四条更高枯线,海拔递减,显示地下水位近90年下降约4米,直观反映降水与灌溉需求的剪刀差。

六、面向2025以后:数据与人文的双重守护

· 河北省气候中心正在用AI反演广宗分辨率1km×1km的历史格点数据,届时可查任意村庄的百年曲线。· “气候记忆”民间项目招募中学生抄写旧账本里“某年蝗旱”的记录,转成数据库,补足仪器前空白期。引用《红楼梦》“假作真时真亦假”,在数字时代,把田野故事写进代码,才让曲线不冰冷。

“我们观察自然,其实也在观察自己。”——蕾切尔·卡森《寂静的春天》

未来,广宗县气象局与南开大学合作重建的“华北平原百年农田小气候序列”,预计在2026年上线公开。把这张温度、降水双坐标系的老地图摊开,你不仅能找到广宗,也能找到每个人祖辈在风里雨里的脚印。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~