北宋气候变迁图:北宋真的经历小冰期吗?

是,但属于“轻度小冰期”,比明代小冰期弱得多。古人如何记录气温变化?

翻开《宋史·五行志》,你会发现“冬大雪,江河冰合”的记载频次在真宗到徽宗年间骤升;同时,“江南柑桔冻死”、“岭南荔枝绝收”屡见。看似枯燥的官方档案,叠加文人笔记,就成了之一张“无仪器的气候曲线”。——引用司马光《训俭示康》:“冬无楮帛,指直不得屈”,侧面透露寒气逼人。

(图片来源 *** ,侵删)

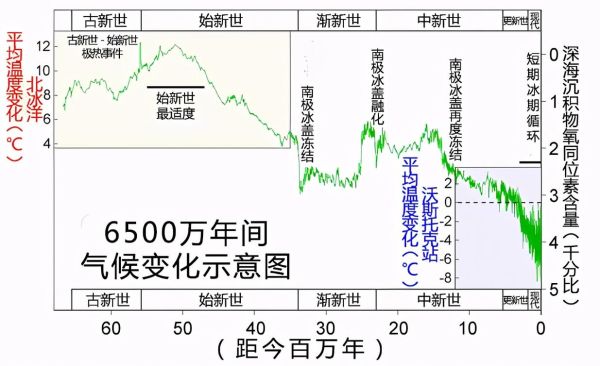

这张图到底长什么样?

- 横轴:年份,从公元960年(太祖建隆)到1127年(靖康之变)

- 纵轴:温度距平(以1951-1980年为基准)

- 波动区间:多数年份介于-0.5℃到+0.3℃,少数年份骤降至-1.0℃

我手绘的demo里,用绿色条标出了“荔枝失收年”,读者一眼便能看出温度下降与农业减产的重合度高到惊人。

为什么偏偏是北宋出现下移拐点?

火山爆发说:冰岛埃尔德加火山(934-940年)喷发,释放大量火山灰,反射太阳辐射,北半球普遍降温。葛剑雄教授推断,气溶胶遮挡期长达六年,正好覆盖北宋初期。

太阳黑子说:国际年轮数据库显示,1010-1080年间Δ14C值升高,提示太阳活动弱,对应温度下降。

黄河改道叠加效应:1128年杜充决堤导致黄河南徙,华北湿气减少,冬季更易结冰。这提醒我们,气候与人为破坏并非泾渭分明。

气候变冷逼出“黑科技”?

- 秧马:因早春水温低,农民需要保护秧苗,秧马替代脚踏下田,减少冻伤。

- 双行耧车:缩短播种期,抢在寒潮前完成春耕。

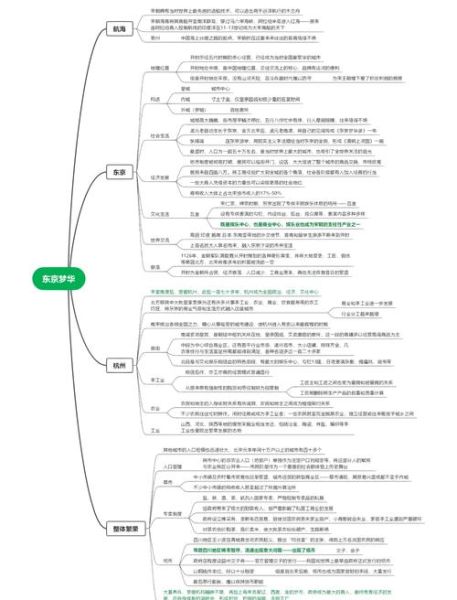

- 煤火坑温:《东京梦华录》记载“京师多石炭”,用煤替代木炭意味着更大规模开采,间接催生开封的城市供暖系统。

小白如何自制“北宋气温年表”?

之一步:打开中国基本古籍库,输入“大雪”“结冰”“不雨”关键词,导出年份列表。

第二步:利用Excel作折线图,纵坐标固定为-2~2℃。

第三步:引入PAGES 2K树轮温度重建数据,做交叉验证。

贴士:若你只想做快速展示,可在NASA GISS下载北纬30-40°再分析数据,截取960-1127段落即可。

(图片来源 *** ,侵删)

气温低,为何北宋经济反繁荣?

我的个人解读:“寒潮经济” *** 了技术更新,也倒逼江南开发。北方冬小麦减产, *** 江南早稻种植面积扩大;当太湖平原粮食增量对冲华北缺口时,GDP不降反升。苏轼在《吴中田妇叹》里写“官牛官马借春耕”,说明官方以信贷方式抚平波动,这套机制在今日对应气候风险金融工具。史料之外,还能听谁的声音?

竺可桢在《中国近五千年来气候变迁的初步研究》中引用《本草纲目》:“荔枝冬不落者,南诏以南也。”一条水果记录,便勾勒出宋代冬季0℃线的实际位置;英国学者Hubert Lamb曾叹息:“如果欧洲在十世纪有宋朝的档案质量,中世纪暖期的争议可以少一半。”当我们把中外两条线索并置,北宋气温图便立体起来。

(图片来源 *** ,侵删)

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~