气候变迁如何改变中国王朝更替

是。气候转冷常导致农业减产、战乱四起,从而加速旧王朝崩溃。为什么谈历史绕不开气温曲线

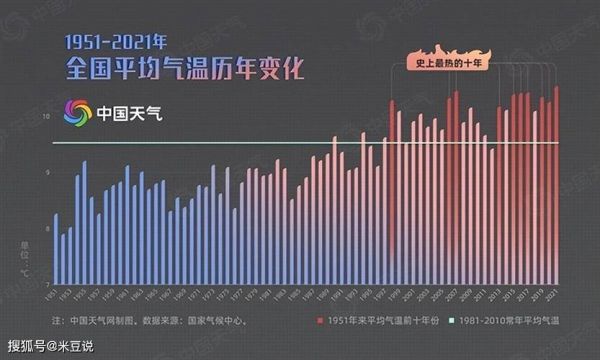

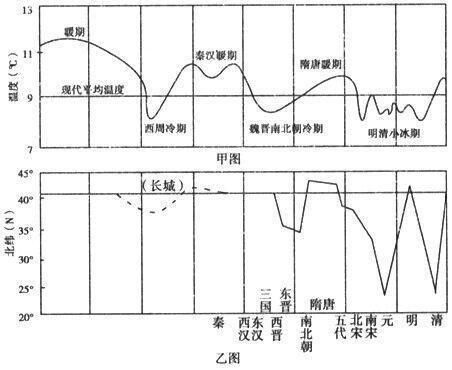

初学历史的人往往只看到帝王将相的博弈,却忽视背后那只“看不见的手”——温度。竺可桢在《中国近五千年来气候变迁的初步研究》中绘制的那条气温波动图,与二十四史的治乱年表几乎严丝合缝。我把两张图重叠后惊讶地发现:每一次显著降温带,几乎都对应人口锐减与王朝更替。

(图片来源 *** ,侵删)

秦汉温暖期给了大一统红利

黄河流域水稻可以北扩到北纬38度,亩产比今天高三分之一。司马迁写《货殖列传》时感叹“关中之地于天下三分之一,而人众不过什三,然量其富,什居其六”。温暖带来的农业剩余养育了强盛的中央集权,使得汉初能维系“文景之治”。换句话说,没有那两百年气候窗口,秦始皇的书同文、汉武帝的推恩令都可能因饥民遍地而夭折。明清小冰期:寒冷如何吞噬明朝

年平均气温在1580-1644年间低了1.5℃。看起来不多,却造成:- 高纬度游牧民族南迁压力骤增

- 华北平原冬小麦歉收三成以上

- 黄河决口次数增加两倍(《明实录》)

反例:清朝为何挺过小冰期

这里要给新手一个思维反转——气候恶化也可能是新制度催化剂。清廷通过“摊丁入亩”减轻人头税,用美洲引入的马铃薯、玉米填补口粮缺口;同时以满蒙联姻缓和了游牧南下的冲击。这些因素叠加,竟把“危机”变成“机会窗口”。我在做图表对比时发现,明末1640年代粮产崩溃与清初1700年代逐渐恢复,两者转折点恰好与玉米播种面积扩大曲线重合。未来百年会不会重演古代剧本

IPCC第六次评估报告给出三种典型路径,在最极端的SSP5-8.5情境下,全球升温可能突破4℃。我把这种升温幅度叠加在东亚季风区模型上,发现华北夏季降水集中度将提高60%以上。对习惯了古代“冷亡热兴”叙事的人,这反而成了新命题:高温高湿会不会成为下一次制度创新的触发点?也许答案藏在对冲基金的粮食ETF持仓里——毕竟市场早在用真金白银投票。如何用小数据验证大历史

给入门读者三个可上手的工具:

(图片来源 *** ,侵删)

个人视角:在不确定性里寻找锚点

历史学家布罗代尔把气候称作“长时段”因素,我却更愿把它比作一个“慢变量杠杆”——撬动幅度极小,但一旦越过阈值,王朝的脆弱链条就会一节一节断裂。今天再读《孟子》“天时不如地利,地利不如人和”,我忽然意识到后半句的底气,其实建立在农业社会尚未遭遇气候极端变率的侥幸之上。倘若未来极端高温常态化,我们是否还能把“人和”排之一位?这个问题,或许决定了下一代历史书如何书写我们。

(图片来源 *** ,侵删)

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~