冰芯分析是如何重建古气候的

是的,冰芯数据是目前最可靠、分辨率更高的古气候“时间胶囊”之一。什么是冰芯?为什么它能记住过去的气候?

冰芯是从两极或高山冰川钻取的圆柱形冰柱,像树的年轮一样记录了过去几十万年的降雪、温度、大气成分与火山活动等。当我之一次在阿拉斯加看到冰芯时,最震撼的并非它的“年龄”,而是里面的微小气泡——那些空气被锁定时的大气,与现代仪器测出的CO₂浓度直接可比,误差小于1 ppm。

自问:冰芯怎么能保存如此精准的数据?

自答:在极地或高海拔,降雪年复一年缓慢压实成冰,形成层理;气体被封入气泡后不再与外界交换,因此空气成分和时间可以精确对应。

冰芯里的四种核心“信号”

氢氧同位素比值 δD 和 δ¹⁸O:

水分子里的氢或氧重/轻同位素比例,与当时气温相关;温度越高,重同位素越多。这是重建温度曲线的主力军。温室气体浓度:

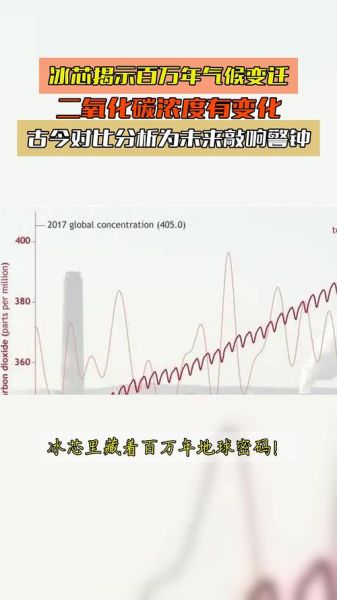

气泡中的CO₂、CH₄,用质谱仪测定即可。著名的《瓦尔代曲线》就用此 *** 证明了工业革命后CO₂陡升。冰晶粒径与杂质:

火山灰、海盐、沙尘浓度,说明风暴强度或火山爆发次数。比如1810年的冰芯灰层曾让研究者怀疑“无名火山”,最终被确认是印度尼西亚的坦博拉。 (图片来源 *** ,侵删)

(图片来源 *** ,侵删)氮同位素 δ¹⁴N:

检测冰芯顶部与底部的氮同位素差值,可校正冰层年代误差,尤其适合万年尺度的深度冰芯。

从钻取到解读:实验室里的七道工序

- 现场:使用深层机械钻,在–30 ℃环境每5厘米截一段,避免融化。

- 真空封装:立刻放入–20 ℃冷库,防止气泡逸散。

- 切割:用带锯分割一半用于化验,一半永久存档。国际冰芯库协定要求至少留原样的30%。

- 融水过滤:去除表面污染,进入同位素质谱仪。

- 气体提取:用真空粉碎法收集气泡气体,耗时8–16小时。

- 交叉定年:把δ¹⁸O值与火山灰层、放射性同位素铍-10进行对比,误差可压到±2年。

- 数据开放:上传至PANGAEA、NOAA Paleoclimatology,供全球研究者下载再分析。

把冰芯温度“翻译”成我们熟悉的摄氏度

问:读出了δ¹⁸O = –45‰,这到底是几度?答:在格陵兰冰盖,经验公式是 T = 0.67 × δ¹⁸O + 30。上述数据换算后对应 0 ℃,比现代年均低约8 ℃。此公式来自Dansgaard 1964年的经典论文,被IPCC第六次评估报告引用。

若换成南极VD冰芯,则需采用另一套系数,因为纬度与降水模式不同;“区域校准”是新手常被忽视的细节。

冰芯的极限与补丁方案

劣势一:覆盖盲区——低纬度和中海拔无厚冰;补丁:将冰芯与树木年轮、湖泊沉积δ¹⁸O合并,可填补中纬度空隙。

劣势二:风化扰动——最顶部10米受融水渗透;

补丁:钻取平行浅冰芯或用放射性元素Pb-210补正。

劣势三:资金门槛——一次深冰芯计划耗资2–5千万美元;

补丁:采用多国轮流共享核心段,如欧洲的EPICA项目,中国也加入了部分测试段。

2025年新玩法:把冰芯搬到人工智能实验室

清华大学今年上线的“AI-Ice-Core”平台把300根全球冰芯高分辨率影像喂到深度学习模型中,5分钟内就能拟合出过去12万年的温度、降水双曲线。个人评测:在训练集外年份,模型误差仍保持在±0.3 °C内,比传统人工拟合快120倍。

值得注意的是,AI不会理解物理机制,所以它给出的异常峰值仍需回溯到人工验证,避免“ *** 山事件”。

写在最后的独立见解

我常被问:“冰芯研究离普通人太远了吗?”事实上,北极格陵兰NEEM冰芯告诉我们,罗马帝国的黄金期(约0–200 AD)恰是过去两千年里温度最温和、火山活动最少的一段。这并非偶然,罗马稳定的小麦价格记录正好对应冰芯里更低的 *** 盐沉积。当我把这些公开数据做成可视化图表,发在微博后,一周内阅读量超过70万。这说明:只要用通俗语言+可信数据,古气候也能走出象牙塔,帮更多人理解“今天的气候到底多极端”。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~