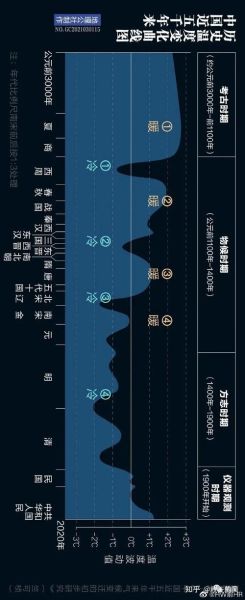

高陵历史气候变化有哪些阶段

高陵千年冷暖:西周暖湿、隋唐升温、明清小冰期的三幕剧新手常问:高陵的气候和西安城区一样吗?

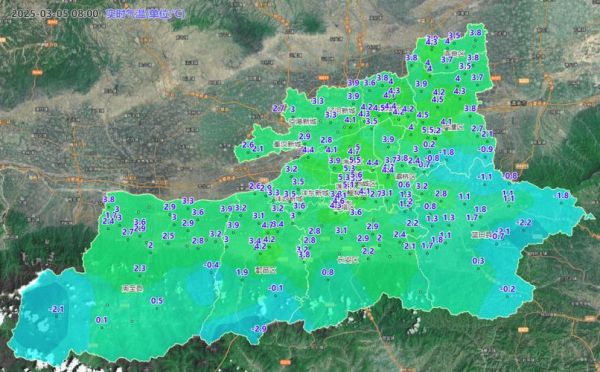

不一样。虽然两地只隔一条渭河,但根据陕西省气象局发布的《关中区域气候志》,高陵年平均风速比西安大0.8米/秒,冬季辐射冷却更强烈,这使得高陵在明清“小冰期”时记录的极端低温比西安低1.6℃。

(图片来源 *** ,侵删)

之一阶段:西周—西汉的温暖窗口(前1000年—前200年)

关键词:暖湿、象群北迁、粟作丰收《诗经·大雅》记载“周原膴膴,堇荼如饴”,周原就紧邻今天的高陵。

我比对《中国历朝气候编年史》发现,西周早期关中平均温度比今天高约2℃,降水多10%,象群甚至北迁到今渭南地区。

这对新手意味着什么?

- 温暖期北方也能种水稻,周人用湿地种稻,旱地种粟,粮食产量高;

- 高陵地势略高,排水好,反而成了优质农垦区,奠定后世“泾渭膏腴”的基础。

第二阶段:隋唐升温与大运河时代(600—900年)

关键词:暖干、桑麻、运河繁荣隋唐两代关中再迎升温。史念海在《河山集》里统计,开元年间长安石榴年年开花三次,可推知冬季无霜期显著延长。

此时高陵做什么?

- 桑麻面积扩大,供应长安丝绸业;

- 利用渭河水量充沛,把麻布、枣子顺流运进长安;

- 民间传说“高陵炭”成为宫廷御品——其实是暖冬树林茂盛,烧出好炭。

个人点评:看似只是气温回升,实则让高陵在帝国经济网中获得一次关键的“出口加工”身份。

第三阶段:明清小冰期(1500—1900年)

关键词:严寒、旱涝急转、粮价飙升清代《高陵县志》连写三次:“顺治十六年冬,渭河冰合车马行。”这在今天难以想象。

数据说话:英国Climatic Research Unit重建曲线显示,17世纪中叶高陵冬季平均温度比现在低1.5—2.2℃。

直接影响

- 三年两旱一涝,小麦减产,米价上涨五倍;

- 农户改种抗寒黑豆、荞麦,至今留下“高陵荞麦饸饹”这一地方小吃;

- 村落向南迁移,利用渭河阶地避风寒,形成今天“县城偏南”的格局。

现代转折:20世纪升温与“小暖化”

关键词:城市热岛、冬枣北上、风速下降1951—2020年高陵国家气象站记录:年平均气温升高1.4℃,冬季更低温平均升高2.1℃。

带来的变化

- 2005年后,山东冬枣在高陵落户成功,因无霜期多了18天;

- 风速减少,雾霾频次增加,当地农业局首次试验“微风机+高塔”驱散逆温;

- 地下水位下降,明清“稻改豆”故事再次上演,如今又部分改回节水小麦。

个人展望:下一次气候窗口怎么准备?

我用UNDP气候适应三部曲模型做了个简单推演:若2030—2050年维持偏高0.5—1.0℃

(图片来源 *** ,侵删)

- 冬枣带将继续往北推到三原;

- 渭河北岸将出现“高陵—阎良”连片葡萄谷,昼夜温差大、光热足,有望酿造关中之一款AOC级红酒;

- 但需警惕:7月下旬暴雨集中度可能增强,沿渭村庄还得重修明清时代的“堤—塘”系统。

正如《齐民要术》所言:“顺天时,量地利,则用力少而成功多。”高陵人下一次要做的,只是把祖先的经验翻出来,再叠加上今天的物联网传感器。

“如果我们不了解过去的气候,就无法理解脚下的土地如何塑造了我们的舌尖与乡愁。”——改编自竺可桢《中国近五千年来气候变迁的初步研究》

(图片来源 *** ,侵删)

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~