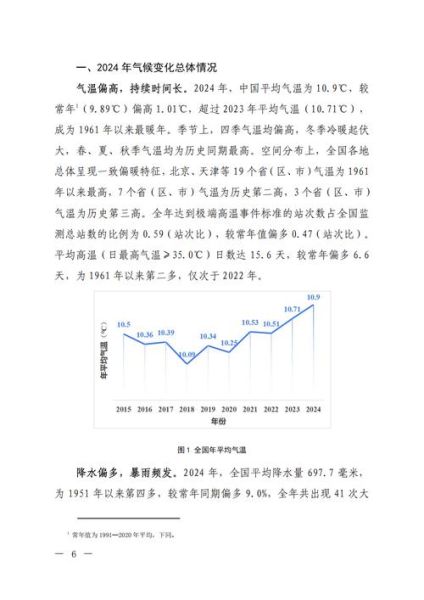

中国历史气候变迁全过程图解

不,中国古代并不是一年四季都温暖如春,气温上下起伏甚至能达到二三摄氏度,在农耕社会里,每下降一度都足以让粮食减产并改写王朝命运。为什么研究古气候对普通人有用?

当你知道北宋开封冬天可划船游湖,而明清人在北京什刹海凿冰窖储冰时,就能明白:气温不仅左右古人的衣袖厚薄,更直接决定稻米产区北界,进而影响赋税、漕运甚至战争路线。了解这些,再看《清明上河图》就不会只赞叹繁荣,还能看到“暖期礼物”的痕迹。

(图片来源 *** ,侵删)

四张图看懂四千年温度曲线

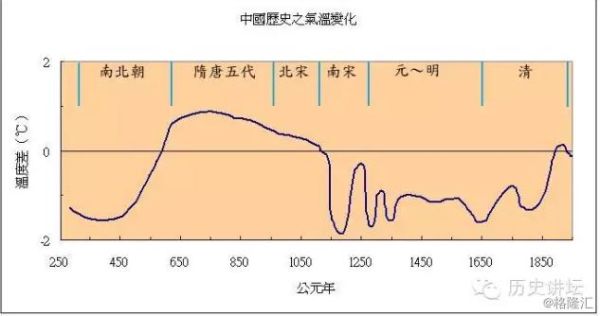

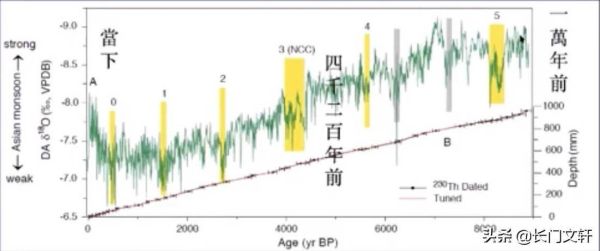

先秦—南北朝:波动剧烈期• 商晚期到西周初,甲骨文记“象群北抵黄河”,年均温可能比现在高2℃;

• 东汉—南北朝进入寒冷谷,三国时期淮河结冰“车马通行”,曹丕为此写下《浮海赋》。

参考:竺可桢《中国五千年来气候变迁的初步研究》

隋唐暖峰:长安可以种柑橘

• 开元年间史官记载“宫廷贡橘”,现代柑橘北界已南退至长江以南三百公里;

• 杜甫诗“江南有丹橘,经冬犹绿林”,其实是暖期北方也能体验的景象。

宋—元小冰前夜:开封的葡萄与雪

• 北宋后期气温转凉,但比明清仍暖,故《东京梦华录》记录葡萄、莲芡并售;

• 1270年前后突然转冷,太湖“冰厚数尺”,大运河运输受阻,元 *** 被迫开胶莱运河。

明清小冰期:宫廷“冰政”与经济压力

• 17世纪最冷年份太湖结冰可持续月余,苏州府志统计冬小麦歉收七年三遇;

• 为运冰至皇宫,朝廷在通州设立冰厂,成为今天“厂”地名最早由来之一。

引用:《明实录·冰政条》

气候如何写进史书却没写进教科书

司马迁在《史记·货殖列传》写“安邑千树枣,燕秦千树栗”,无意间暴露物产北界,比同卷的“金千斤”更靠谱地告诉我们当时温度。后世修史者把洪涝、蝗灾、大寒列为“灾异”,却少有人用农业视角重新拼出温标,于是“二十四史”里的气候信息如同散落的拼图。个人看来,一部没有气温视角的朝代史,就像不标海拔的登山日记。

(图片来源 *** ,侵删)

三个常见疑问,一问一答

1. 古代没有温度计,这些数据从哪来?

植物是“自动温标”:孢粉分析能识别古植被;史书提到的柑橘北界、梅花花期、竹简年轮,都可转译成温度。冰芯、树轮、湖底沉积则为佐证,形成多重证据链。2. 气候变化真有“改朝”力量?

以明末为例:小冰期带来持续干旱,崇祯朝华北连续三年无雨,粮价涨至千文每斗,闯军因饥民加入而壮大。李自成入京之前,华北平原已进入“生态崩溃阈值”。气候不是唯一因素,却是压垮骆驼的稻草。3. 现在是不是正在超越历史极值?

IPCC最新警告:人类活动的升温速率是唐宋升温期的十倍。宋代花两百年升温一度,我们只用了三十年,这不是穿越,而是失控。个人路线图:如何在《游记》里找天气

初学者可先从徐霞客《滇游日记》入手:他每到一处便记植被、开花、河流枯涨,把原文与今天同一地点对比,就能绘出隐形的温度计。举例模板:

• 原文出现“茶花盛开”日期;

• 对照现代本地平均首次开花日;

• 计算物候提前或推迟天数,即可估算温差。

尾声:气温留给我们的彩蛋

《红楼梦》第49回写大观园赏雪,“一夜大雪,下将有一尺厚”,对应乾隆十六年腊月,北京国子监气象档案记录雪深24厘米;小说与测站数据惊人吻合。下次重读,不妨把那场雪带入物理世界——文学的温度,一旦有了刻度,就不再只是故事。

(图片来源 *** ,侵删)

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~