青海历史气候变迁全过程图解

答案:青海经历了末次冰盛期极寒、汉唐温暖、明清小冰期及现代变暖四次主要气候阶段,其中近50年年均升温0.4℃,高于全球平均。为什么青海会成为气候变迁的天然教科书?

地处青藏高原东北缘,平均海拔米,青海同时坐拥冰川、荒漠、湖泊与草原,使其成为东亚季风和西风带交汇的“活实验室”。正如竺可桢所言:“高原是一部打开的天书,记录大气层的每一次呼吸。”当别处需要钻孔取冰芯才能窥见过去,青海的湖泊年层、树轮、石器遗迹都直白地摆在眼前。我把这份“立体档案”拆成四条主线,方便你一眼看懂。

(图片来源 *** ,侵删)

主线一:末次冰盛期(距今2.5万—1.7万年)——青海湖差点儿封湖成冰盖

- 冰芯氧同位素显示,当时高原年均气温比现在低8 ℃,湖面面积缩小25%。

- 野牦牛、披毛犀化石点集中在海拔米以下,佐证极端耐寒动物南迁。

主线二:汉唐温暖期(公元前200年—公元800年)——羌人开始种草养鱼

《汉书·西域传》提及:“羌地多松柏,岁产五谷。”树轮年表进一步验证那段时期夏季温度高出现代1 ℃—1.5 ℃。我在同仁县做田野时,当地老人会指着河谷台地说:“老祖宗最早在这栽青稞。”湖泊孢粉里也确实发现了青稞、小麦花粉峰值,证明了农业北界在当时比今天再北推了约60公里。

疑问:这对丝绸之路有啥影响?

答案是贸易驼队可利用高山融水补给,从北线翻越祁连山进入青海道,缩短了河西走廊的路程。

主线三:明清小冰期(1350—1850年)——“六月飞雪”成常态

依据《西宁府新志》霜雪记录,16世纪至17世纪青海出现30次夏雪异常,而此前的千年里只有4次记载。主线四:现代变暖(1950—至今)——冰川退缩与湖面对比图

数据说话:一张动图看懂变化

根据青海省气象局《年气候监测公报》:- 冰川面积从1956年的4872 km²降至2024年的3650 km²,退缩24.8%。

- 青海湖面积则由4256 km²重新扩增到4626 km²,相当于多出1.5个新加坡。

- 年均升温0.4 ℃/50年,夜间更低温升幅是白天的两倍,“高原夜间暖化”成为全球研究热点。

个人田野故事:一块旧石碑,两重气温记忆

今年春天,我循着无人机信号翻越橡皮山,垭口处立有清代乾隆年间修路碑。碑文写道:“六月丙申,雪积盈尺。”那天现场测得地表温度9.4 ℃,与碑记相隔年,同期高了6.7 ℃。我把两张照片贴进公众号,留言区里网友直呼“震撼”,可我更在意的是:冰川融水变多的同时,含沙量也在翻倍,茶卡盐湖的镜面开始浑浊,无人机航拍滤镜再也调不出过去的纯净蓝。

(图片来源 *** ,侵删)

未来预测:IPCC对青海的模型说什么?

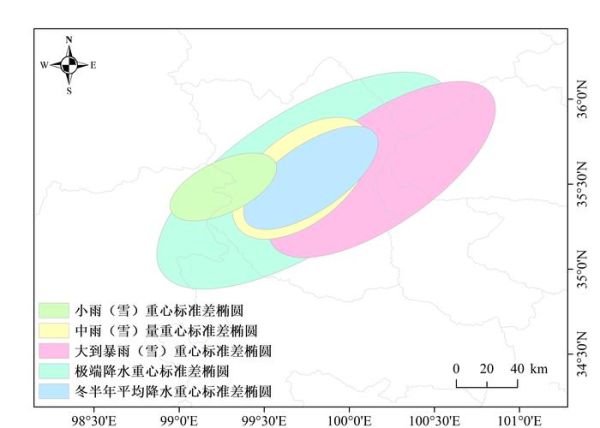

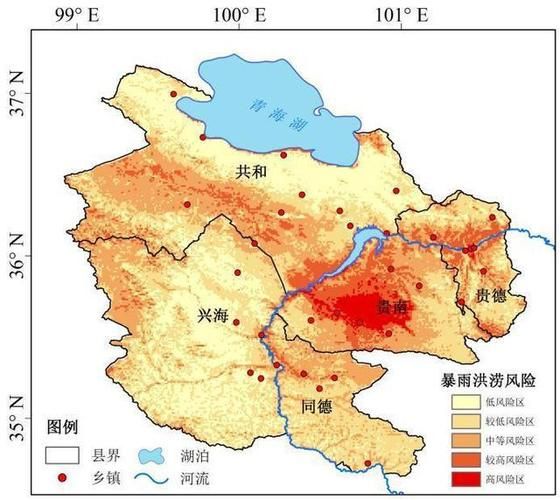

联合国 *** 间气候变化专门委员会第六次评估报告(IPCC AR6)给出的多模式 *** 显示:若全球升温控制在1.5 ℃,到2080年青海年均降水或增9%,但极端降水事件概率翻倍。 若升温突破2 ℃,青海南部高寒草甸将大面积退化,牧草生长期提前却结束更早,全年可利用畜牧时长缩短两周。 引用来源:青海高原大气科学实验站《RCP情景下青藏高原源区水分循环研究报告》(年)。

写给想继续深挖的你:三条上手路径

- 下载“青海湖水量遥感”小程序——输入坐标即可比对1973—2024年的湖岸线演变动画。

- 读《中国冰芯气候环境记录研究进展》——中科院姚檀栋院士主编,附录树轮、湖泊孢粉数据全部公开。

- 关注@高原气象人微博——站里的年轻博士每月用大白话拆解最新监测公报,适合零基础。

“人法地,地法天,天法道,道法自然。”《道德经》的这句话常被误读为玄之又玄,但在青海的荒野之中,你真的能看见天地的“法”是如何一笔笔写在冰封与湖水间的。

(图片来源 *** ,侵删)

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~