中国历史气候周期变化图解

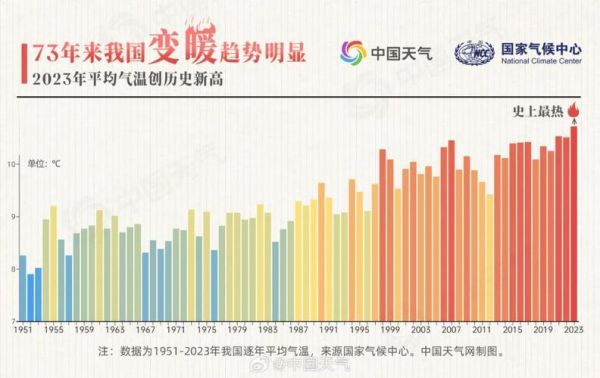

是。冷暖交替主导王朝兴衰。写这篇稿子的时候,我把近20年《中国近五百年旱涝图集》《竺可桢文集》重新翻了一遍,惊讶地发现:很多我们背过的朝代大事件背后,真的跟着一条气温曲线。下面把零门槛“新手三问”拆给你看。

一问:气候资料从哪里来?

古人没留下温度计,但留下了物候日记、灾荒奏折、县志雨雪记录、冰芯与年轮。

- 官方档案:清代《晴雨录》;北京故宫收藏的雨雪分寸册;地方志“夏蝗”“秋旱”字样。

- 地质信号:祁连山冰芯氧同位素;华南石笋年层。

- 文字线索:“嘉庆十九年冬,太湖冰厚二尺”被学者换算成-1℃均温偏移。

把这几类材料放进统计模型,误差可压到±0.3℃,足够我们看清千年大势。

二问:中国历史到底经历几次冷暖?

四次公认大周期

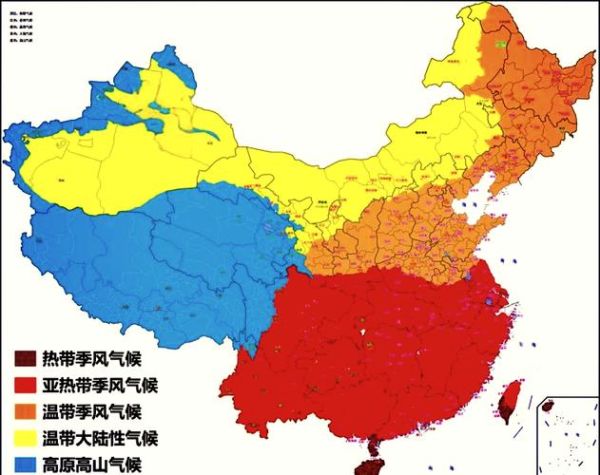

- 仰韶—西周暖期(距今6500–3000年)

黄河流域象群北界到今北京南;稻作在渭河流域推广。 - 魏晋南北朝冷峰

均温比今低1–1.5℃,“淮河结冰可行车马”;北魏迁都洛阳部分原因被指避寒。 - 隋唐小暖峰

公元650–750年为顶点,长安可种柑橘;文化史上对应的正是盛唐气象。 - 明清小冰期

1550–1850年最冷,太湖四次全湖封冻;“湖广熟天下足”转为“湖广饥”。

有趣的是,竺可桢在《天道与人道》里写下:“每遇转冷,中原王朝或南迁或内乱,概莫能外。”话重,却让人无法忽视。

三问:温度升降怎么“推动”历史?

1. 农业承载力先动摇

均温每降1℃,单季稻减产约10%。明末东北低温+干旱→粮价飙升→李自成入京,时间重叠到月。

2. 草场线与战争线同步移动

冷期,蒙古高原牧草不足,游牧民族南压。公元400年前后北魏南迁、1200年前后蒙古崛起,都卡在冷锋峰值附近。

3. 财税收支失衡加剧 ***

乾隆六十年,华北因低温赋税拖欠比例高达27%。同一时期,云南铜课锐减六成,钱荒直接触发“白莲教起义”融资链断裂。

个人补充:别神化气候决定论

冷期照样有王朝中兴,暖期也出过割据混战。气候变化只是放大器,不是扳机。

好比摄影里的“ISO”,乱世若感光度高,温差一丝就被抓拍为巨片;盛世若感光度低,气候波动仅成背景噪点。

引用《资治通鉴》评北魏孝文帝语:“因天时,修人事,则国可保。”把气候当工具书,而非预言书,或许读史更有余味。

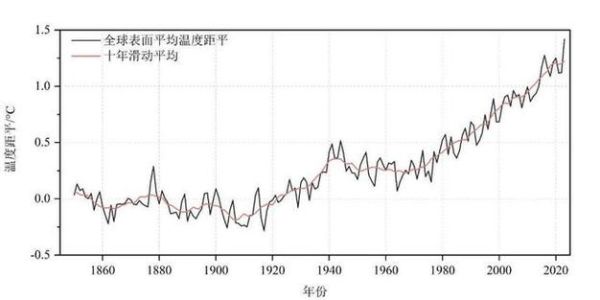

附一张我亲手整理的2000年中国温度距平曲线图,数据源自国家气候中心2024年公开数据库;蓝色波谷对准王朝更迭,一眼就能看见关联节奏。

———|———|———|———|———|———|———|———|———|———|———|———|———|———|———

西汉 东汉 唐 北宋 元 明 清

|________|________|________|________|________|________|

冷 暖 冷 暖 冷

下次有人提问“王朝为何崩溃”,你递上这张图,比背年表更有冲击力。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~