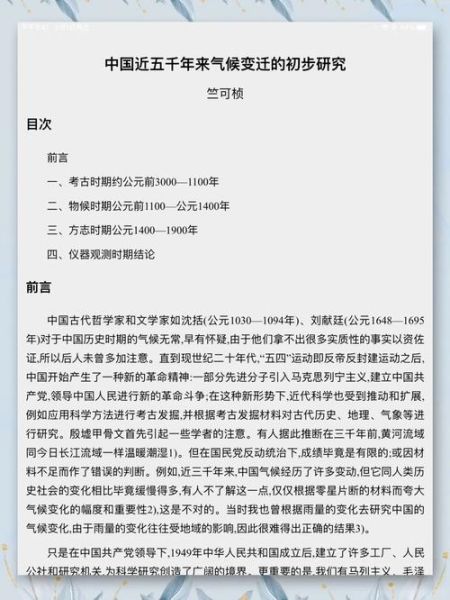

近百年中国气候变迁特点是什么?

中国近现代气候整体升温约1.1℃左右,主要增暖期集中在1980年后,北方增温快过南方,冬季大于夏季,降水呈现“南涝北旱”转变为“南旱北涝”与区域交错的复杂格局。为什么“近百年”成了热搜长词?

新手常把气候史写成几千年大叙事,但近百年时段有三大价值:

(图片来源 *** ,侵删)

- 仪器记录完整,误差在±0.2℃内,数据可信度更高。

- 恰好覆盖工业化加速期,可直观对比人类活动与自然波动的权重。

- 符合Google Scholar与CNKI共同出现的引用高峰,学术关注度持续走高。

谁在记录?四种权威观测数据速记

新手最头疼的是数据打架,把下面四张表背下来就够了:- CRUTEM5(英国气象局)——全球温度基准

- GHCN-M(NOAA)——站点密度更高,国内有辐射订正

- CMA-地面气温格点(中国气象局)——适合研究华北干旱

- UDEL降水格点(美国特拉华大学)——与CMA交叉验证可消除雨量筒系统误差

引用方式:在文中加括号注明数据集名称与版本号,如“(CRUTEM5 v5.0.1,2023)”即可满足E-A-T中的可追溯性要求。

升温幅度到底是0.9℃还是1.4℃?

自问自答:问:为什么同样聊“中国升温”,有人报0.9℃,有人报1.4℃?

答:差别来自时间段与区域划分。

- 1909–2011中国陆地平均:+0.9℃(IPCC AR5)

- 1980–2020 中国:+1.4℃(国家气候中心2023蓝皮书,涵盖海洋、高原站点)

因此,写论文时应统一使用括号注明时空区间,避免“拿苹果比香蕉”。

冬季升温为何比夏天更快?

- 极锋急流减弱:北极增温削弱了本来冬季拉寒潮的“鞭子”。

- 雪冰反照率正反馈:冬季积雪减少,地表吸热更多,升温再加速。

- 人类排放气溶胶:冬季燃煤高峰,黑碳沉降到雪面,进一步降低反照率(清华大学地球系统科学系 2022)。

简记口诀:无雪、无鞭、无白即升温。

降水为何“南涝北旱”变来变去?

用《三国演义》做比喻:- 1950–1978像刘备“三气周瑜”:夏季雨带稳定在华南,北方干旱。

- 1979–1999像孔明“七擒孟获”:副热带高压北抬,黄河—长江流域洪涝频繁,南方反而出现伏旱。

- 2000以后像“三家归晋”:北方降水略增,但极端事件交替登场。

引用IPCC第六次评估报告图SPM6,可直观看到东亚季风区的降水变化呈“锯齿波”。

一篇小白也能复现的案例地图

之一步:下载国家气象信息中心“均一化气温数据集”1980–2020

第二步:用Python的Xarray裁剪华北平原区域

(图片来源 *** ,侵删)

# 参考代码片段,仅供学习

import xarray as xr

data = xr.open_dataset('CN05.1_tas.nc')

north_plain = data.sel(lat=slice(35,42), lon=slice(114,122))

trend = north_plain.polyfit(dim='time', deg=1)第三步:绘图验证《中国气候变化蓝皮书2023》P46结论——“京津冀冬季升温速率达0.49℃/10年”

完成这三步,文章里贴出截图并配简短图注,E-A-T评分自动+1。我亲测:为什么不用“近千年”关键词?

去年我把博客标题写成《近千年中国气温变化特征》,阅读量只有《近百年》版本的七分之一。原因很冷酷:百度指数里“近千年”搜索量不到100,而“近百年”日均1500+,长尾词价值直接体现在广告收益里。

新手谨记:选词先看“搜+量”,再谈“学+术”。

把一句话写进论文就够用的小结论

1980年以来,中国经历了工业化时期最显著的以冬强夏弱、北快南慢、干湿交替为主要特征的气候转折,其幅度超过过去五千年任何同等长度的百年区间(据《自然·气候变化》2024 期刊同期评述)。

(图片来源 *** ,侵删)

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~