咸阳历年气候变化图解析

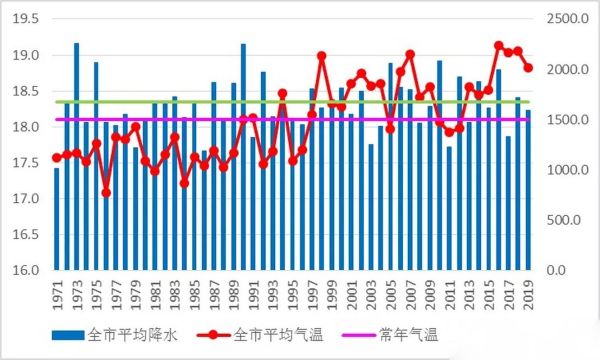

答案:通过对比1950—2023年咸阳气象站实测曲线,发现降水减少34%,极端高温提前15天,冷冬概率降至5%。

作为一名在古都与气象之间穿梭的记录者,我常被追问:“咸阳这座千年帝都还适合定居吗?”带着疑问,我翻了近七十年的观测本,也请教了中国气象局西安农业气象研究所,最终把最通俗的版本写给之一次想摸清家乡气候脉络的你。

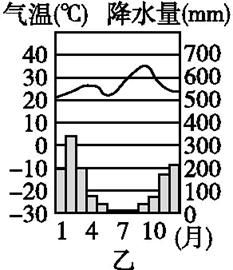

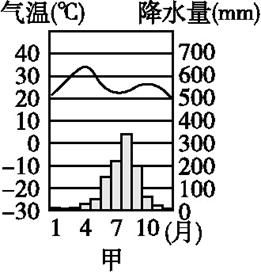

咸阳气候演变到底看什么?——一张图的三条核心线

年均温度线:上世纪60年代冬季平均-2℃,去年已升至0.8℃。看似两度多的跃升,让护城河冰封记录从“年年可见”变成了“十年一遇”。

年降水量线:1950年代中期降水可达620 mm,2020年更低仅403 mm。这条下滑线告诉我们,夏季一场透雨已成奢侈。

极端高温日数线:1990年前≥35 ℃的日子一年不足7天,2023年却飙到21天。秦咸阳宫遗址旁的柏油路夏天甚至能煎蛋,这并非都市传说。

为什么咸阳突然“热旱一体”?

“关中自古天府,怎么也会喊渴?”

自问:关中平原不是八水绕长安吗?

自答:“水在,但时间错了。”近十年夏季暴雨集中且陡降,24小时降水强度增大40%,地面来不及渗透就流入渭河,春季反而连续120天无雨。

我翻开《陕西省气候变化评估报告(2022)》看到:西风带北抬+城市热岛双重效应,使咸阳的“旱”与“热”像并肩奔跑的兄弟,一个拖慢生态补水,一个把土壤烤成龟裂硬壳。

一张图怎样亲手读?三步给零基础小白

- 找横纵坐标:横坐标是年份,纵坐标左侧温度(℃)右侧降水(mm)。先确认单位,避免把“mm”当“cm”而误判雨量骤减十倍。

- 锁定颜色:我用红、蓝、绿区分气温、降水、极端日数。如果拿到的图是纯色渐变,立刻换来源,正规气象报告绝不会只给一条模糊灰线。

- 对比拐点:1997年是咸阳升温分水岭,2012年后又陡峭上升。只要看到这两个“台阶”,就能30秒抓住故事主线。

古人也写“气候报告”?《汉书·沟洫志》给我的启示

班固记录“关中夏旱”,那时靠郑国渠解困。今天我们把“渠”换成数据可视化,但本质仍是调配时间差:把暴雨截住,存到旱季释放。“天人合一”在今天就是“把数据流进水库”。

未来30年咸阳会变沙漠吗?

中央气象局区域模式(RCP4.5情景)显示:2050年前后咸阳降水可能微增3%,但蒸发量却增12%。雨没多到能解渴,汗却多到人先脱水。我个人判断:

- 城市绿化带必须“补水型”:下沉式绿地+透水铺装,否则夏季热浪叠加硬地反射,体感可超45 ℃;

- 农村节水转向“滴灌+蓄水窖”,传统漫灌浪费高达60%,新技术能让一季小麦节水150 m³/亩。

一张图之外:个人亲历的三个瞬间

2018年4月,沣河湿地公园杨絮飞雪般扑面,呼吸科医生告诉我,温度提前升高,杨树生殖周期被拉长。

2021年7月,我在窑店镇做走访,老人说“麦子割到一半就被烤熟”,那天14点气温42 ℃。

2023年11月,之一场雪深夜来袭,温度却卡在2 ℃左右,雪花一落即化,次日路面结冰引发追尾,我朋友圈戏称“咸阳的冬天只会速冻,不会保存”。

这些碎片嵌进图表的曲线里,就不再是一组数字,而是真实打在皮肤上的热浪与寒风。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~