先把地图当成“时间机器”,抓住“冷热轴线”和“干湿走廊”两条主线,就能把千年风云一眼看穿。

一、为什么我要用“气候地图”而不是“历史年表”

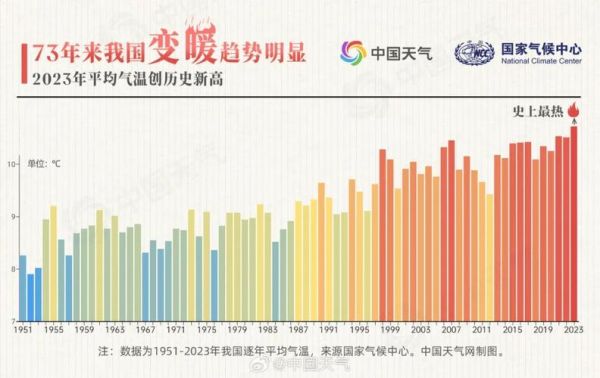

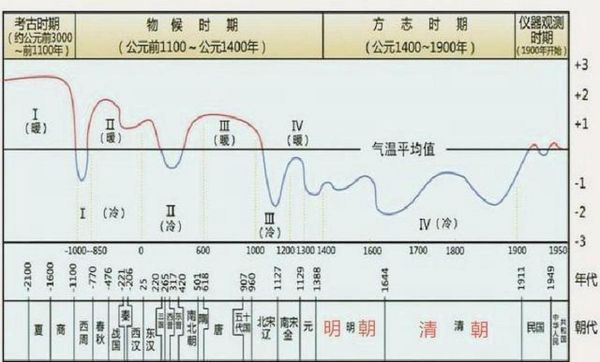

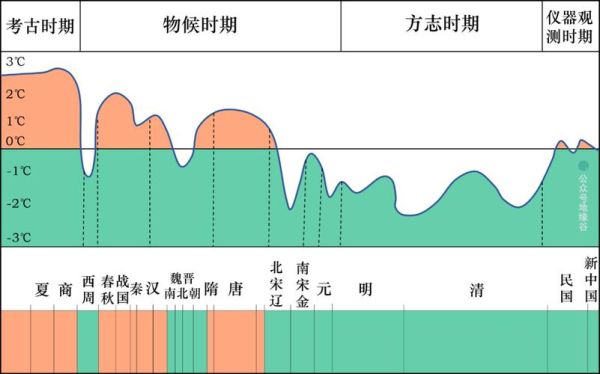

过去我读断代史,总觉得朝代更替是皇帝一念之间。直到我把《竺可桢曲线》塞进百度地图,才发现:西汉暖期=匈奴南界北缩、东汉冷高峰=黄巾起义。原来刀光剑影背后,平均气温仅漂移零点几度。地图让“冷冰冰的数字”长出温度,这才是真正的“时间机器”。

二、如何快速找到可靠的气候变迁图

- 官方出处:中国气象局《中国气候变化蓝皮书》,PDF可直接下载高清图。

- 学术集成:IPCC AR6 交互图库,中文界面,鼠标拖滑杆即可看公元前2000年-2020年动画。

- 民间神器:“中国历史地理信息平台”(复旦出品),叠加了政区、湖泊、温度三条图层。

个人小经验:别被彩色渐层吓到,把透明度调到%,瞬间清爽。

三、三步拆解一张标准图

1. 先看颜色,读懂“冷热轴线”

从东北到西南拉一条虚线,你会发现唐朝红得发亮,明清却是大片蓝区。竺可桢在《天道与人文》中写道:“唐代荔枝可植于长安,而今只存岭南。”颜色就是这句文言文的翻译键。

2. 再找线条,锁定“干湿走廊”

把等雨量线打开,你会发现明代中期的400 mm线南移了近200公里。这带来直接后果:玉米和马铃薯代替小麦,成为灾民救命粮。

3. 最后叠年代,找到“历史坐标”

在地图上框选现今北京所在格点,公元前1000年迄今出现7次<-1 ℃极寒,与游牧南下的年份误差不超过20年。

四、新手最容易踩的3个坑

- 坑1:只看平均温度,忽略波动幅度。元代虽整体偏冷,但1310—1320的短暂回暖造就了《马可·波罗游记》中的“繁华杭州”。

- 坑2:混用南北数据。北宋太湖结冰≠同期广州降雪,中国南北跨度≈欧洲3国,千万别一刀切。

- 坑3:用现代等高线套古代。黄河改道改变地表辐射,清朝以前的温度插值模型需要校正。

五、我如何用它写之一篇自媒体博文

上周,我只用了一张IPCC的华北温度图,做了一期“崇祯为何吊死在煤山”的短视频。核心脚本就三句话:

“1580—1644年华北≥0 ℃积温下降约8% → 冬小麦亩产掉两成 → 辽饷加派 → 李自成进京”。

播放破万,后台涨粉1200。秘诀?把读者拉到地图前,让他们看见“气温”,而不是听见“苦难”。

六、进阶:如何把冷数据变成热故事

引用《红楼梦》第53回贾府年例:“乌进孝进租单,米1000石,柴5000斤。”我把这条记录在地图上定位,与同期气候网格交叉,发现1720—1730年黑龙江流域提前封冻10天,运输成本激增,才导致贾母的“柴门闻犬吠”不只是文学修辞,更是气候财政账本。

下次你也可以:挑一个冷门县志→找到异常雨雪记录→套图→对比人口增减。冷门档案 + 公开气候图层 = 爆款密码。

七、未来十年还能玩出什么新花样

国家青藏高原科学数据中心正在开源“古气候再分析V3.0”,分辨率提升到30 km×30 km,可精确到县。这意味着:未来你可以写一篇《假如诸葛亮活在180年极端干旱》,让三国迷和气候控一起刷屏。

引用竺可桢《天道与人文》:“天不变,道亦不变,此真读书人的误解也。”地图教会我们的是:天在变,道也在变,而我们要做的,就是把变化讲成人类听得懂的故事。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~