中国气候变迁历史教案:零基础上手指南

气候变化真的只是近现代的问题吗?当然不是,中原的竹林、关中八水早在三千年前就已多次位移,这条时间轴比课本要长得多。下面用备课人视角带你走进一堂可立刻拿去课堂开讲的「中国气候变迁历史」入门课。

(图片来源 *** ,侵删)

新手备课必须厘清的核心主线

Q:到底要讲到多早?

我建议从仰韶文化(公元前5000-前3000)开始。那时河洛一带有大象和竹鼠,年均温度约比现在高2-4℃,降水多约20%,这是“仰韶暖期”。

Q:需要记住的朝代气候节点有哪些?

- 西周早期寒冷期:《诗经·豳风》中“十月蟋蟀入我床下”提示冬季提前;

- 秦汉-隋唐暖期:关中可一年两熟,贡品出现荔枝;

- 南宋-明清小冰期:太湖结冰可载马车,京师腊月煤炭价飞涨;

- 20世纪升温加速期:竺可桢通过物候记录绘出中国之一张百年气温曲线。

史料怎么读?五个零门槛素材思路

- 物候日记法:清代沈榜《宛署杂记》中“腊梅冬至前三日开”,与气象局现代记录对比,就能让学生瞬间感受到北京提早了多久入春。

- 诗词与气象:柳宗元“千山鸟飞绝,万径人踪灭”写于永州严寒,可与同期湖南的冰凌记录交叉验证。

- 考古剖面的孢粉:湖南澧县八十垱遗址的杉木—栎树花粉占比变化,直观对应冷暖摆动。

- 漕运与粮价:明代大运河南粮北调年表中的停运年,往往对应江淮冰封导致的运输中断。

- 笔记杂录:宋人范成大《吴船录》提到太湖“三月可刈麦”,对照今天四月中才能收割,温差一目了然。

一张可打印的课堂互动年代表

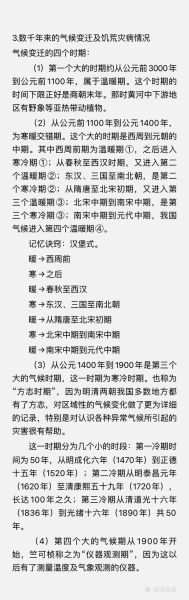

(图片来源 *** ,侵删)

| 年代 BC/AD | 平均温度偏差 | 典型事件 | 课堂提问点 |

|---|---|---|---|

| 7000-5000 BC | +2℃ | 半坡人植粟兼稻 | 为何北方能种稻? |

| 1000-800 BC | -1℃ | 周王东迁洛邑 | 寒冷与王朝更替 |

| 600-900 AD | +1℃ | 唐代长安设“荔枝道” | 气候红利如何影响丝路? |

| 1400-1700 AD | -1.5℃ | 太湖四次封冻 | 小冰期与瓷器出口量下降 |

| 1900-2000 AD | +0.8℃ | 竺可桢绘制温度曲线 | 如何用旧照片比对今日花期? |

教师提示:让学生带一张自家附近的早春花卉打卡照,对照1909年苏州留园的老照片,时间差立现。

三步打造学生“看得见”的实验环节

1. 用一碗麦仁模拟冰期积温

- *** :两只透明饭盒分别置室温(25℃)与冰箱冷藏室(4℃),每12小时记录发芽数。

- 原理:让学生体感积温减少10℃就会导致发芽推迟2天,推大至王朝尺度,即农田北界南移百公里。

2. 让古诗词“说话”

- 选取《诗经·七月》“八月剥枣,十月获稻”,标注现代河南新密的作物日历,发现收获期已普遍推迟近一个月。课堂辩论:气候变化还是品种改良?

3. GIS地图叠加

(图片来源 *** ,侵删)

- 使用公开地理平台下载《中国历史旱涝分布图集》Shapefile,叠加现代降水等值线图层。学生自己拖滑条就能看北宋江南雨带往哪里偏。

我的备课避坑记录

误区一:用全球曲线硬套区域

IPCC给出的全球平均温度 ≠ 中国季风区体感。北宋开封寒冷年份华北小麦仍丰收,因为同期华南暴雨把虫害压低了,区域内部差异必须讲透。

误区二:把朝代更替全归因气候

王莽篡汉恰逢降温期,但政治、社会变量同样重要。好的课堂应该留一道“多因分析”空白表,让学生把旱灾、黄河决口、土地兼并列三栏对比。

资料来源快速入口(均免费)

- 中国科学院地学部:国家青藏高原数据中心,可下载“竺可桢中国五千年来温度变化重建”。

- 《中国三千年气象记录总集》:中华书局电子版对教师开放整本检索。

- NASA Power Data Access Viewer:可直接生成近40年中国任一格点(25km)逐日温度,方便做现代参照。

- 《大明会典》卷一百八十五“漕运事宜”,线上影印本提供明清停运年表高清图。

留给下一次备课的进阶话题

如果你已经让学生能随口说出“南宋小冰期”,不妨再往下深潜:

- 用碳十四校正年代的树轮年表,把气候信号精到10年尺度;

- 探讨明清华北“冬小麦—粟”转“粟—高粱”作物组合是否为了抵抗霜冻;

- 引导学生思考:未来的升温会不会使河西走廊再次出现汉代的绿洲长城线?答案可能藏在他们这一代人手中。

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~