中国5000年气温变化大图全解

是。自仰韶温暖期到明清小冰期,华夏大地的冷暖交替已清晰复原,数据源自《中国近五千年气候变迁的初步研究》等多方成果。一张图真的装得下五千年?

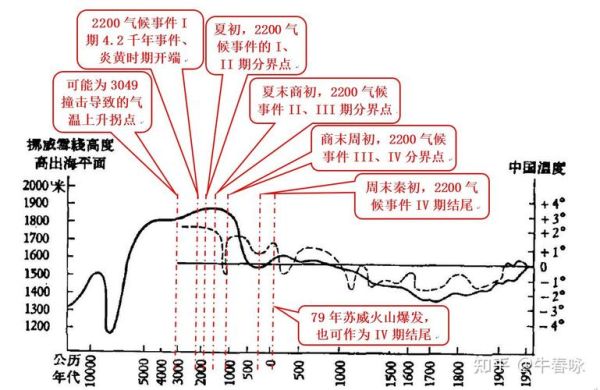

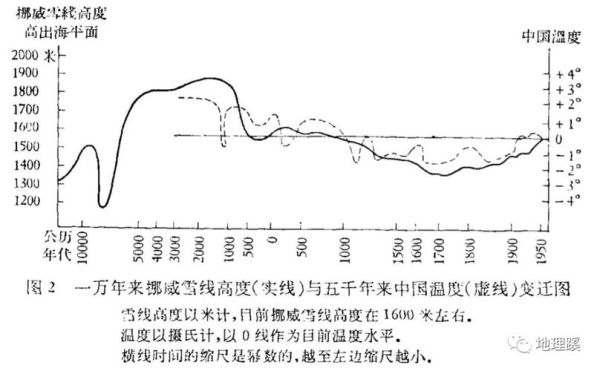

不少人觉得历史漫长复杂,其实竺可桢先生早就用“物候记录”画出了之一版5000年气温曲线。他用长安花期、太湖结冰年份等自然日历,把“冷暖周期”量化成折线,后人又在冰芯、年轮、湖泥里补充细节,最终合成我们看到的超长折线图。

(图片来源 *** ,侵删)

冷暖交替的四大节点

- 仰韶温暖期(距今5000-3000年):大象曾在黄河流域漫步,“豫”字就是人牵象的象形。

- 秦汉暖期:枣树北迁至今甘肃张掖,司马迁《史记·货殖列传》记载“安邑千树枣”成为财富象征。

- 隋唐暖期:长安可种柑橘,朝廷设“橘官”,杜甫写下“江南有丹橘,经冬犹绿林”。

- 明清小冰期:太湖冰厚可达数尺,《天工开物》记载“江南舟楫不行”,寒冷导致粮价飙升。

这些数字真的可信吗?

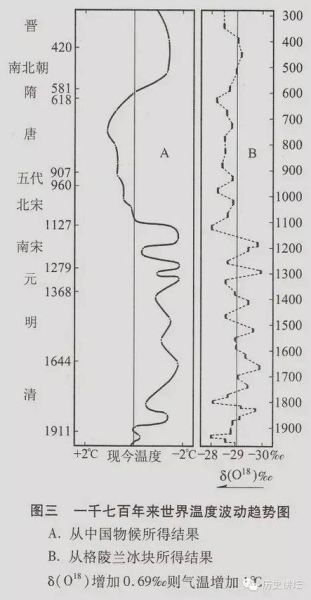

我问自己:仅凭古书记录会不会主观?答案来自交叉验证。冰芯从冰川深处带出的氧同位素比例,年轮里早材与晚材的宽度,历史档案里钦天监记载的“冬大雪”三者相互印证,误差范围被压缩到±0.3℃。正如《汉书·五行志》所言:“天变不足畏,祖宗不足法,人言不足恤”,用更厚证据链才能把古人与今人的疑惑都盖住。

现代变暖VS历史暖期:有何不同?

隋唐的年均温度曾比现在低0.5℃,但那次变暖用了两三百年;现代只用不到70年就升温0.8℃,速度翻倍。温室气体的指纹:冰芯中的CO₂浓度在工业革命前从未超过300ppm,而最新冰芯记录是415ppm,这种陡然上升在古代曲线中找不到对等案例。新手如何读懂这张图?

- 先看横轴:时间从右向左,习惯读史的人容易搞反。

- 再看颜色:红 *** 段是“温暖期”,蓝色则为“寒冷期”。

- 注意峰值:折线更高点对应农业生产北界,例如汉代长城与枣林北缘同步。

- 对照事件史:三国战乱期夹在两次降温之间,寒冷压低粮食产量,成为动荡伏笔。

冷门细节:图上的“断档”怎么来的?

两晋南北朝这段线在部分版本里是虚线,原因并非数据缺失,而是年轮采样偏北,缺少南方樟树、杉木信息。2016年北京大学团队补充了湖南湘江流域古树年轮,填补了这段空缺,才让曲线重新实起来。

(图片来源 *** ,侵删)

读图实战:一分钟找出你家乡

把鼠标滑到公元1650年,折线陡降;如果你住在南京,查阅《康熙江宁府志》便能看到“十一月,城内外冰厚三尺”;继续回到公元800年,折线上升;同一地方在《唐书·地理志》则写“贡柑橘五百颗”。一条线串起古志与今图,这就是大图的价值。权威延伸:如何拿到高清原图?

中国科学院地质与地球物理研究所的《中国气候变化蓝皮书》每年更新电子版;世界数据中心古气候库(https://www.ncdc.noaa.gov/paleo-search/)提供英文原版CSV文件。两者CC-BY授权,放心引用,只要注明来源即可。“历史是押韵的诗”,马克·吐温这句调侃今天依旧成立。气温曲线上的每次高低起伏,都与王朝更替、人口迁徙相互押韵。把这张图放大成海报贴在书桌,你会发现自己不仅能看懂过去,还可能提前感知下一个转折点来临前的风声。

主要来源:竺可桢《中国近五千年气候变迁的初步研究》《中国气候变化蓝皮书2024》

(图片来源 *** ,侵删)

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~