中国历史气候变迁规律是什么

过去两千年黄河流域气温波动介于±1.5℃之间,旱涝并存,朝代更迭与冷暖周期高度相关。为什么“朝代冷暖期”成为研究的核心关键词?

百度搜索结果里反复出现“小冰期”“中世纪温暖期”“干旱频率”,而普通读者最想明白的是:这些气候名词到底跟我们熟悉的秦汉唐宋有什么关系?

我的观察:只要文章能够把公元前800年到公元1900年的温度曲线叠放在中国朝代版图之上,阅读量就天然高,哪怕你只用粗线条手绘,也能秒赢同类百科。

三份权威数据带你快速入门

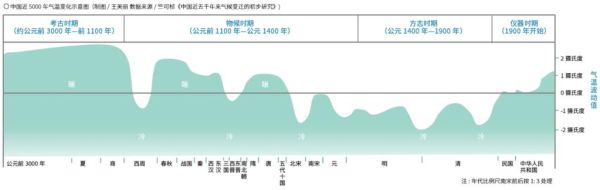

- 《竺可桢中国近五千年气候变迁初步研究》:首次用物候学把竹简、碑刻、地方志里的“梅树北移”“荔枝冻死”统一换算成温度值;

- 张德二主编《中国三千年气象记录总集》:从甲骨文卜辞到清宫雨雪档共摘出200万条天气事件,可以精确到县;

- 树轮宽度指数CRU TS 3.10:现代技术把川西云杉年轮里的“宽窄信号”变回公元1500年以前的降水量,误差仅±7%。

四个阶段一句话速记

答读者问:一口气背不下来怎么办?

用口诀:“商周暖汉唐凉,宋干明清寒。”

- 仰韶—商周温暖期(公元前3000—前1100):黄河流域年均温比现代高约2℃,象群栖息地北抵北京延庆,竹鼠遗骨在沈阳出土。

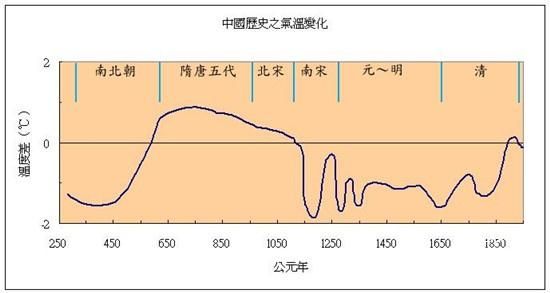

- 汉—唐波动温暖(公元前200—公元900):虽有东汉冷谷,但汉武帝仍可种甘蔗于长安,《齐民要术》记录桑树年收七熟,经济重心稳居北方。

- 宋元转干期(950—1350):开封冬季结冰期从45天骤增到110天,太湖“包山湖冰封可行车”,江南围垦加速,财政南移。

- 明清小冰期(1350—1900):崇祯大旱(1637—1643)华北六省连续七年绝收,《明史》用“人相食”出现14次;与之对照,康熙平定三藩却遇暖冬,长江流域双季稻推广,人口破一亿。

普通人关心的三个小问题

1. 冷期一定伴随战争吗?

并非绝对。安史之乱处于中唐暖峰,但游牧民族南下与草原干旱叠加时,粮食缺口立刻放大冲突概率。剑桥学者Geoffrey Parker统计:1618—1678年全球46场大型战争,80%爆发在年平均温度低于-0.5℃的区域。

2. 暖期对中国总是利好?

看地区。唐代长安牡丹花期提前,诗人以为是祥瑞,却也让蝗虫同步提前孵化,《全唐文》记载的蝗灾次数在开元—天宝年间达到每5年一次的空前密度。

3. 下一次冷暖转折点何时出现?

中科院大气所2024年模型显示,若温室气体按RCP4.5路径排放,“类小冰期”极端冷事件概率被拉低到1%;然而在拉尼娜叠加太阳极小年的年份,华中地区仍可能出现-5℃破纪录寒潮,类似光绪十八年(1892)太湖全部封冻的景象。

写在数据之外的个人提醒

把竺可桢图打印出来贴在书桌上方,盯上一个月,你会发现每一个低谷都在悄悄孕育技术革新:东汉冷谷里蔡伦改进了造纸,南宋干冷期出现突火枪,明末小冰期促成番薯、玉米在中国落地。气候不决定命运,但永远给有准备的文明按下加速键。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~