气候变迁如何塑造中国古代王朝更替

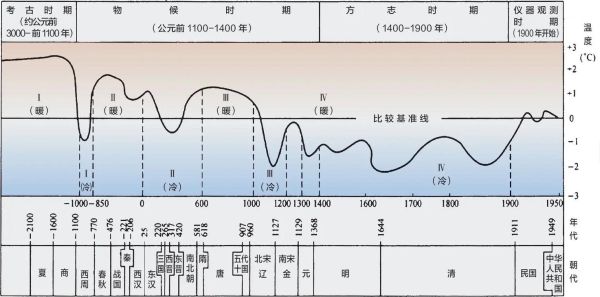

暖期带来粮仓,冷期埋掉帝国气候是一把隐形的刻刀

司马迁在《史记·货殖列传》中写得很直白:“岁在金则穰,水则毁”,一句古话,把收成与气候的关系说透。今天再用现代眼光回头读,会发现他其实在描述气候周期性跳动对粮食、人口、财政、军事的连锁影响。

为什么气候一变,王朝就开始摇晃?

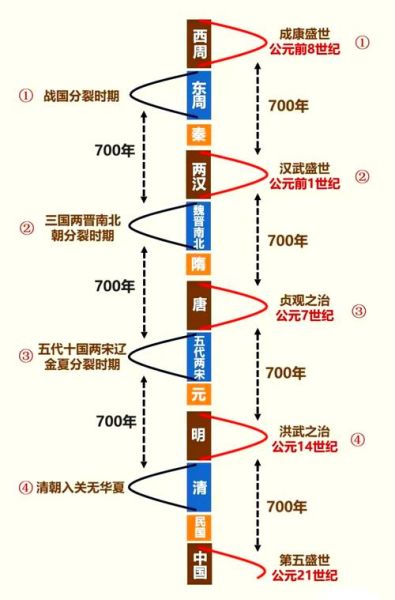

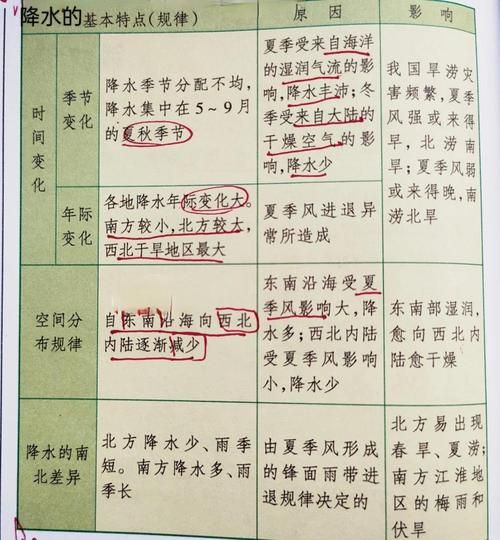

气候周期一般以百年为单位波动。暖期时,积温增加、降水带北移,中原适合耕作的面积扩大,余粮多了,税基稳了,帝国能支撑大规模对外用兵与豪华基建。 冷期一来,粮食产量断崖式下跌,灾荒连年,饥民易变乱民,朝廷不得不加税赈灾,恶性循环一触即发。 自问一句:历史课本上常见“农民起义”,到底是因为皇帝昏庸,还是寒流提前三个月?答案多半是两股力量叠加。

从数据看:三次寒冷事件与王朝寿数

- 公元前后气温骤降,《汉书》记载“关东连年大水……人相食”。气候模型反推显示公元前年至公元间,平均气温比现代低点下降约℃。西汉晚期财政枯竭,正是寒冷期的影子。

- 唐末至五代降温,史书里蝗灾、雪灾、黄河改道轮番上阵。日本学者田家康在《气候文明史》中用树轮数据证实,九世纪末至十世纪初,中国北方平均温度再降℃。安史之乱后藩镇割据,黄巢起义,根底上都有寒气作祟。

- 明末小冰期,最冷年份太湖竟可载马车。崇祯十六年,华北粮价涨至平时的七倍,李自成一句“打开城门迎闯王,闯王来了不纳粮”,直击民心崩溃点。剑桥大学地理系最新重建数据显示,那段时期北半球温度降至过去千年的低谷。

暖期的繁荣究竟有多香?

北宋的汴京地图被考古学者戏称为“碳水天堂”。温暖期延长,江南双季稻技术成熟,汴河船队可直抵江南粮仓。苏轼在《吴中田妇叹》里写“稻上场,穗落如云”,其实背后是一年三熟带来的财政底气。

新手理解气候—粮食—政权的简单公式

暖期 → 亩产 +20% → 赋税盈余 → 修路/扩军 → 对外扩张 冷期 → 亩产 −30% → 赋税缺口 → 加税/赈灾 → 内乱概率↑

一个冷门但关键的角色:游牧民族南下曲线

冷期同样波及草原。《蒙古秘史》里记录“白灾黑灾相继”,牲畜死伤,草原帝国必须南下抢夺耕地。 我问自己:为何成吉思汗的崛起恰好在世纪开始?答案写在《全球温度重建曲线》里,正好是一段低温谷。 再看明朝,永乐五次北伐之所以劳而无功,部分原因是蒙古高原太冷,明军补给线被恶劣气候拉长,后勤损耗远超预算。清代入主中原则赶上小冰期尾声,温度略回升,草原压力减轻、内部整合加速。

如果气候是剧本,人类还能改台词吗?

《齐民要术》卷一开篇就写“顺天时,量地利”,贾思勰用农书提示了一个朴素答案——人类可以适应,但无法对抗。 我的观察是:

- 技术突破可缓冲冲击;明末已有玉米番薯,但推广速度慢于寒潮到来速度。

- 治理弹性决定底线;西汉的“假民公田”制度把无主荒地暂时分给灾民,让流民变佃农,为帝国续命几十年。

- 信息速度改变结局;古代驿站马跑得再快,也比不上现代卫星云图对极端天气的提前预警。

引一句托尔斯泰作收束

“幸福的家庭都相似,不幸的家庭各有各的不幸。” 套用到气候与历史:繁荣的暖期看起来都雷同,崩溃的冷期却各有各的裂缝。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~