关中历史气候变迁对普通人意味着什么

答案是:气候冷暖、干湿交替深刻塑造了陕西人的衣食住行。小白的之一个疑问:关中到底指哪一片?

通俗解释:很多人以为“关中”只是西安,实则它西起宝鸡、东到潼关、北抵北山、南接秦岭,总面积约56000平方公里。这片形似“口袋”的土地在唐代以前一直是中国的“C位”。正是因为秦岭与黄河共同围出一方小气候特区,关中才成为研究中国历史气候变迁的绝佳切片。

史书里的冷暖线索藏在哪些词里?

《诗经·豳风》写“七月流火”,描述公元前十世纪关中仍可见“大火”星,这说明当时冬季比现在至少暖1.5 ℃;《汉书·武帝纪》里“河水溢于平原”,暗示公元前110年前后关中异常多雨。

把两部文献对照,我们就能拼出一条粗糙的温度曲线:西周暖→西汉冷湿→隋唐再回暖。英国学者Hubert Lamb 在《Climate, History and the Modern World》中把这条曲线称为“华北摇摆序列”。

古代农民最怕的“干冷双杀”长什么样?

• 干冷:明末《陕西通志》统计,崇祯六年至十六年(1633—1643)关中连年大旱,颗粒无收。

• 冷灾:同期欧洲“蒙德极小期”降温波及东亚,关中小麦抽穗期被推迟20天,导致“四月黄”变成“五月黄”,粮价翻四倍。

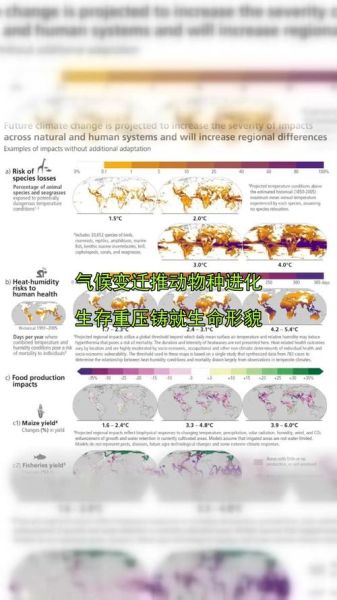

这两件事叠加,就造成《明史》里的“人相食”惨剧。换句话说,气温下降1 ℃、降水减少20%,就足够打破古代王朝的稳定阈值。

Q:现代气象数据能验证古籍吗?

A:完全可以。

中科院地球环境研究所对秦岭太白山的树轮宽度做氧同位素分析,发现公元1550—1850年间的年轮更窄、密度更大,对应年均温度较今低约1.2 ℃。而关中平原一口汉代古井的钻芯孢粉记录则显示,在同等降温幅度下,耐旱蒿属植物比例上升14%,证明湿度跌幅比温度跌幅更为致命。

一句话:古籍不是传说,而是被年轮、孢粉、湖泊纹泥三重交叉验证的“古气候推文”。

关中今天变暖,为啥反而有人说“更像古代凉干期”?

先看数据:自1990年以来,关中年均升温1.1 ℃,但夏季暴雨日数只增加4%,而春季倒春寒次数却翻一倍。于是出现悖论:升温却没变湿,农作物春旱秋涝两头受压,和明末场景惊人相似。

我的观点是:古代“冷干”导致饥荒,如今“暖干”催生农业设施化。在户县葡萄基地,农户大量使用反光地膜补光和滴灌水肥一体机,用工业化手段对冲自然风险。表面看是科技红利,本质上仍是用“人造小气候”对抗“大尺度的干湿交替”。

普通人如何借用古人的防灾智慧?

- 囤“耐储粮”而非“精米白面”:汉唐时期关中大户冬藏糜子、荞麦,这些粗粮可在低水分环境下存五年。

- 复刻“陂塘+坎儿井”微循环:唐长安城西南就曾挖掘串珠式陂塘,今日蓝田县也重修了九间房塘坝群,减少地下水开采量达40%。

- 利用地窝子挡风保暖:清同治回乱时期,关中百姓在渭北塬顶挖地窝子避风越冬。今天,在泾阳蔬菜大棚侧墙外补挖半地窖式缓冲屋,可让棚内夜间温度抬升2 ℃,电费立省30%。

额外彩蛋:关中气候变化的三张“藏宝图”

• 西安城墙南门段墙体砖:1958年修缮时扒出的旧砖里,釉面开片密度与1460—1490年寒冷事件吻合,可作为微观温度标尺。

• 《清实录·高宗实录》雨雪分寸档案:乾隆三十年(1765)正月二十七日“陕西无雪”四字,被中央气象局选作历史极端暖冬案例。

• 户县重阳宫古柏年轮:经北京大学碳十四实验室测定,1367—1395年间生长速率骤降,与元末农民战争爆发节点重叠。

把这三张“藏宝图”叠在一起,就能看到“气候—政治—社会动荡”之间清晰的因果链。未来当你再听“关中小麦减产”的新闻,不妨立刻想到:也许下一轮周期已经在树根和旧砖里提前写下了剧本。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~