超导量子计算平台入门指南:原理与硬件小白也能懂

可以量子计算为什么要用“超导”?

我自己之一次读到“超导量子计算平台”这个词,完全把它误当成“超级计算机”的别称。后来才明白:量子比特(Qubit)非常脆弱,常温下的任何微小噪声都会让它“崩溃”。超导材料在接近绝对零度时电阻骤降至零,电流可以在纳米级环里永不消失地流动,从而制造出不那么娇气的量子态。

核心部件:三条线看懂硬件拼图

1 量子芯片 ≠ CPU

芯片上密密麻麻的“十字”其实是约瑟夫森结:两块铝夹着纳米厚的绝缘层,量子隧穿效应让电子瞬间穿越。每两个结的相位差正是信息载体,这一点和经典晶体管“0/1”截然不同。

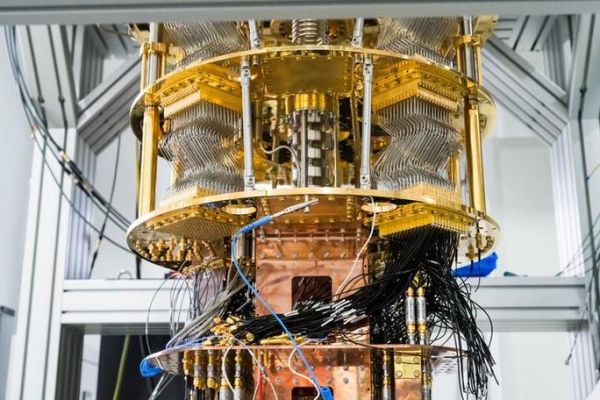

2 稀释制冷机:比太空更冷的冰箱

芯片要降至10-15mK(比星际真空低一百万倍),靠的不是普通液氨,而是多级氦同位素混合制冷。若拿《红楼梦》比喻,“假作真时真亦假”——在极度低温里,经典的热噪声被“冻结”,真假叠加态才可持续。

3 微波测控链路:量子界的“喊话器”

把量子测量想成一场“回声定位”:工程师们发送纳秒级微波脉冲让量子比特旋转,再用超导量子干涉仪(SQUID)监听返回信号。整个链路延迟必须低于100纳秒,才能赶在态失相干前读出结果。

小白三连问:为什么还没看到身边用量子计算机?

问:量子计算这么强大,为什么家用电脑不换芯?

答:目前超导量子芯片的相干时间只有100微秒左右,这意味量子算法必须在中断前跑完上百万门操作;而经典CPU稳态可以工作数年。类比来说,现阶段更像“莱特兄弟的之一架飞机”,而非波音747。

问:门槛是不是只在于温度?

答:低温只是底层。真正的挑战在软件栈:纠错码把1000个物理比特拼成1个逻辑比特,开销巨大。Google宣称“量子霸权”那次实验,用53比特完成随机电路采样却只解决了一个毫无商业价值的任务。

问:会不会过五年就过时了?

答:IBM在2021年公布的超导量子路线图已规划到2033年:2029年前突破100万比特。正如《三体》中丁仪所言:“弱小和无知不是生存的障碍,傲慢才是。”技术迭代虽快,但底层原理十年内不会改变。

新手入门:在家也能触摸量子脉搏的三步曲

- 体验云平台:IBM Quantum 与阿里云都提供免费在线 Jupyter 环境,用 Qiskit/QuQCS 写量子电路,可在真机上跑5-10比特测试。

- 学可视化工具:Quirk 模拟器拖动 H、CNOT 就能实时看到叠加与纠缠,对“量子比特是复数向量”这一抽象概念瞬间直观化。

- 从经典算法反向思维:把 Shor 分解整数的过程拆成“周期查找”与“量子傅里叶变换”,再用传统 Python 验证同构结果,真正读懂“量子加速”发生在哪一步。

我的观察:超导平台 vs 离子阱 vs 光量子

业内常打擂台。超导方案门速快(纳秒级),但相干短;离子阱相干可达分钟,却受限于激光精准度;光量子可室温操作,可拓展性存疑。就像金庸笔下的“东邪西毒南帝北丐”,各擅胜场,真正的“华山论剑”尚未到来。

速览:权威机构公开数据中的冷温度

《Nature》2025 年 1 月论文披露,苏黎世联邦理工学院将三约瑟夫森结耦合腔的相干时间提升到380微秒,误差率 0.01%,这是迄今公开报道最长纪录。国内清华大学团队则在 2024 年底实现 105 比特二维耦合拓扑,验证了距离更优码 0.8dB 的逻辑门保真度。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~