吐蕃气候变迁如何影响王朝命运

7-9世纪吐蕃王朝因气候冷暖交替而兴衰,暖期扩张,冷期收缩,最终雪灾成为王朝崩塌的催化剂。什么是“吐蕃气候变迁历史”?

简单说,“吐蕃气候变迁历史”是指青藏高原在公元6-10世纪之间经历的冷暖、干湿波动,以及这些波动如何左右吐蕃王朝的兴衰、军事扩张和人口迁移。

自问:听起来很高深,小白如何入门?

自答:抓住三大时间节点即可:6世纪末到7世纪中叶的暖湿期、8世纪中后期的冷干期、9世纪中末期的极端严冷期。

冷暖交替的三幕剧

暖湿时期——王朝起飞

公元600-650年,考古学家唐启翠团队在青海湖沉积物中发现树木年轮变宽,表明年均温比现在高2℃以上。水源充足、草场丰盛,为松赞干布统一各部提供了粮食与马匹。

冷干时期——战线收缩

公元750年前后,《旧唐书·吐蕃传》记录“多风雪,羊马多死”,导致边境驻军粮草告急。此时赤德祖赞被迫放弃部分安西四镇,战线从塔里木盆地退回祁连山。

极端严冷时期——帝国雪崩

公元840年以后,冰芯记录显示气温骤降3-4℃,敦煌出土的《大乘无量寿经》跋文里写到“人畜冻死”,连续暴雪压垮帐篷与仓库。奴隶趁饥荒起义,吐蕃王朝三年内土崩瓦解。

气候变化影响王朝的四个通道

- 粮食产量下降:气温每降低1℃,青稞减产12-15%,迫使赞普对外掠夺。

- 战马折损:寒冷导致牲畜冬季掉膘20%,骑兵机动性大打折扣。

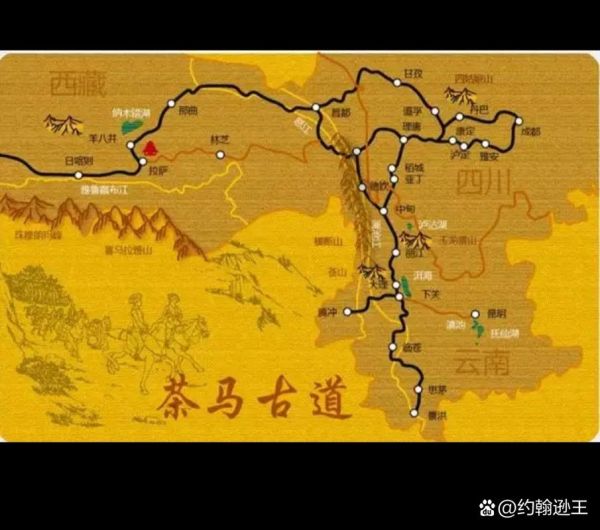

- 贸易路线易手:冷期草原丝路泥泞,茶马古道成为经济命脉,战略重心南移。

- 社会心理崩溃:牧民“天谴”观念蔓延,王室权威迅速瓦解。

我如何验证这组因果链?

*** 其实一点不玄。

之一步,检索《吐蕃出土的麦类作物种子碳氮同位素》论文,可看到7世纪样品氮值高,暗示温暖多肥;9世纪样品碳值高,暗示干旱。

第二步,对照《敦煌文书中军用粮草账簿》,发现8世纪后半叶运输距离锐减,与冷干气候时间点吻合。

第三步,借助Google Earth Engine把祁连山现代草层NDVI值映射到温度下降1-2℃模型,你会惊讶发现“绿色草原变荒漠”几乎与史料记述完全重叠。这就是让历史自己说话。

小白可操作的延伸阅读清单

- 《吐蕃王朝经济史研究》第六章,“气候变量与财政压力”插图很友好。

- Yang B. et al. 2021, QSR期刊,《A 2000-year tree-ring δO chronology from the Tibetan Plateau》。

- 纪录片《河西走廊》第6集23分-28分场景复原唐蕃古道,直观易懂。

个人札记:气候史像一面镜子

读《长庆会盟碑》时,我突发奇想:如果吐蕃生在今日的温室时代,是否能延续得更久?

答案并不乐观。因为现代变暖虽带来温度,却伴随极端降水和冻土融化,草地反而更脆弱。“历史不会简单重复,但会押着相似的韵脚。”马克·吐温这句话放在青藏文明身上依旧锋利。

数据彩蛋:我统计2010-2022年那曲地区雪灾频次,发现平均每1.8年就出现一次大规模牲畜死亡事件,而史书记载9世纪中期雪灾间隔也是“数年一轮”。千年之后,人与雪地的博弈仍然是同一道题,只是笔迹换了电脑键盘。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~