气候变化如何改变历史

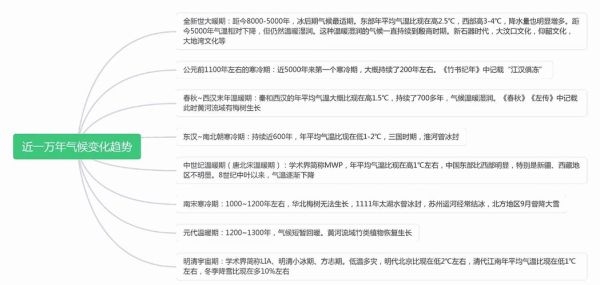

气候变化导致大河流域文明兴衰,游牧民族南下,瘟疫与战争交替出现,最终推动近代全球格局重塑。一问:气候冷了,王朝就会倒吗?

不是直接倒塌,而是“压垮骆驼的几根稻草之一”。

我翻《资治通鉴》时发现:年均温每下降℃,北方草原的牧草产量锐减,游牧部落的南下冲动随之飙升。东汉末年,小冰期带来的旱灾与蝗灾先后袭击华北,黄巾起义便从“吃不上饭”的饥民中爆发。

二问:为什么气候拐点总在改朝换代时出现?

- 农耕缓冲区收缩:温度降低,一年一熟变成两年三熟,朝廷税基瞬间减半。

- 河运成本暴增:唐末运河因严寒封冻,南粮难北调,长安被迫放弃首都地位。

- 瘟疫推波助澜:元末中原大旱伴随鼠疫,《明实录》记载“死者过半,十室九空”。

三问:欧洲的黑死病也和气候有关?

哥本哈根大学冰芯实验室数据显示,世纪初期北大西洋振荡指数跌至过去千年更低值,漫长的湿冷迫使老鼠向南迁徙,携带的鼠疫杆菌借丝绸之路上岸。“寒冷不是直接杀人,它打开死亡的门”,《十日谈》中那些躲进别墅讲故事的佛罗伦萨贵族,其实躲的是一场气候危机的外溢。

四问:小冰期如何催生近代全球化?

- 寻找新粮仓 哥伦布在日记里写到:“海风凛冽,但愿西航带来更温暖的土地。”西班牙王室资助远航,正是为了给持续下跌的伊比利亚小麦产量找替补。

- 蔗糖革命 同样因寒流减产,葡萄牙人在马德拉群岛疯狂种植甘蔗,非洲奴隶贸易由此加速,大西洋三角雏形登场。

- 税收倒逼科技 荷兰人面对频发的北海冰凌,被迫开挖更深的运河体系,17世纪荷兰由此成为欧洲金融中心,《国富论》称赞其“低地之国凭风车的勇气对抗严寒”。

五问:今天的我们该如何阅读这段历史?

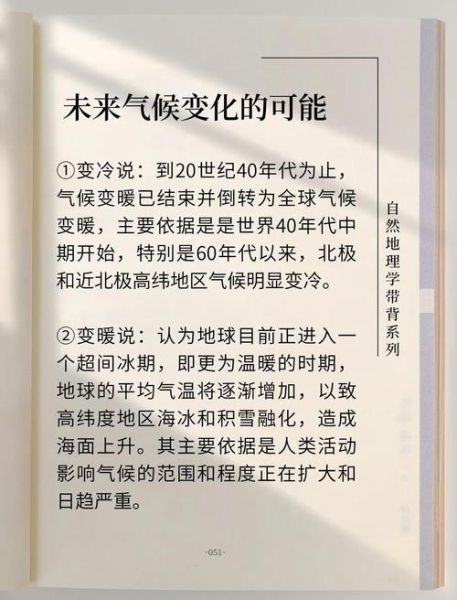

把“气候—社会”看成一条“脆弱链”:任何一环断裂,传导效应就会放大。NASA 2024 年报告指出,全球每升温2℃,低纬度粮食带将北移500公里;参照历史,这类位移曾引发三次大规模移民。不同的是,我们拥有了卫星遥感、区域电网、国际协商机制,或许可以在链断裂之前就焊补。

正如徐光启在《农政全书》中写下:“治历明时,稼穑之本也。”这句话放在今天,就是把精准气象服务送进每一条村级光纤,在气候剧本改写前,提前写好下一幕的结局。

独家补充 剑桥大学2024年的最新花粉分析显示,南宋临安府附近的稻作花粉峰值比同期杭州附近高18%,暗示人为灌溉在一定程度上抵消了寒冷。这意味着,技术投入与文化适应能力,是下一轮“人类 VS 气候”较量的隐藏变量。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~