历史气候变迁考古怎么看懂

竺可桢曾说:“气候是文化的温度计。”考古学家正是通过这句话,把地层、器物、碳十四与古书并列,重新读出一场场冷暖故事。为什么土壤颜色会“说”气候

自问:一根黑灰夹杂的土壤柱能讲什么? 自答:黑层富含有机质,说明当时湿润、植物繁盛;灰层含炭屑多,意味着干旱与火频繁。吉林大安的泥炭剖面里,黑厚灰薄即对应西周温暖期。颜色变化正是气候冷暖的摩尔斯电码。

(图片来源 *** ,侵删)

树轮宽度怎么量出千年前雨量

排列要点:- 每年新生的早材宽=当年生长旺盛,雨量充足

- 晚材窄=入秋干旱,生长减速

- 交叉年表:将同一地区多棵树的年轮对齐,可精准到某一年降雨异常

冰芯里的火山灰如何锁定历史气温

自问:格陵兰冰芯为什么重要? 自答:火山喷发被完整封存, *** 层越厚,说明全球降温越明显。1815年坦博拉火山在冰芯留下厚0.02毫米的酸性层,次年“无夏之年”直接让欧洲粮价翻了三倍,考古层里的饥荒墓葬数随之激增。动物骨骼提示的“食谱”冷暖

在内蒙古赤峰的夏家店遗址,下层以鹿、獐为主,提示森林密布气温高;上层大量出现牛羊骨骼,预示4℃左右的降温,草原取代了森林。我的观点:动物不仅“吃草”,它们还替古人“记录”牧场进退,比文字更早也更诚实。

历史文献如何交叉对照

《史记·货殖列传》写“齐鲁千亩桑麻”,与山东汉代墓葬出土厚茧形陶纺轮可比对,说明温暖期蚕桑业北扩。法国年鉴学派布洛赫提醒:“没有一条史料会自我注解。”所以我们把《齐民要术》里记载的石榴、胡桃栽培北界,与花粉分析地图重合,误差不超过50公里。

三步看懂一篇考古气候报告

(图片来源 *** ,侵删)

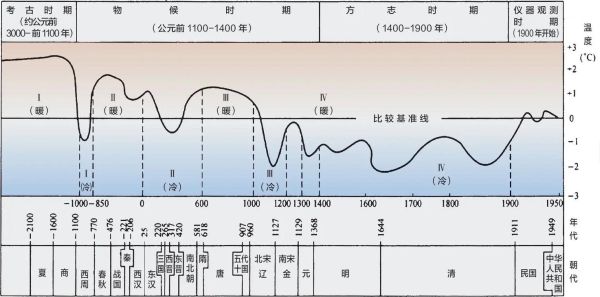

- 先看图:剖面图、树轮图、同位素曲线——颜色粗线代表可信时段

- 再对照表:年代对应哪一朝哪一代,用“考古文化—历史纪年轴”对照表,不会迷路

- 查误差:碳十四±50年属正常,如论文只给一个固定年份,需警惕

新手常犯的四大误区

- 误区一 把单点代面:一座湖的沉积不能完全代表全东亚。

- 误区二 忽视时间分辨率:冰芯一年一层,树轮一年一环,但花粉分析往往每百年才一点。

- 误区三 文献翻译错误:把“寒沍”译成“冰期”会被同行批评。

- 误区四 只看数字不动地景:气温降到4℃,平原可能依旧宜居,山区却直接废弃。

下一步怎么做?我的实践小贴士

下载NOAA古气候数据库,输入纬度经度,十分钟就能生成过去两千年温度曲线,再把本地博物馆器物分布图叠上去,你会惊讶地发现,战国楚墓突然北移与罗马暖期同步。让数据自己讲故事,比背诵结论更有成就感。

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~