吐蕃气候变化时间表新手一看就懂

答案:吐蕃气候最冷的年代在公元七世纪前后。

吐蕃高原到底经历了哪些大降温时代?

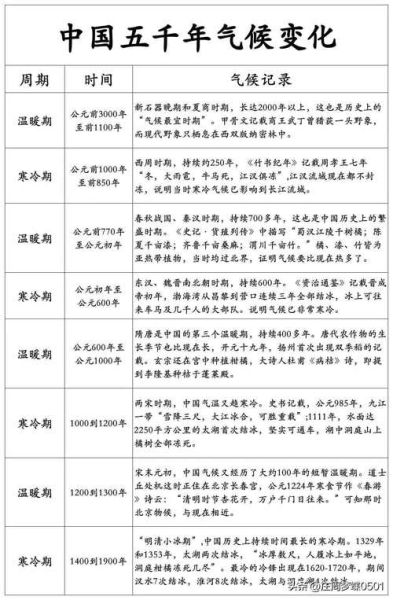

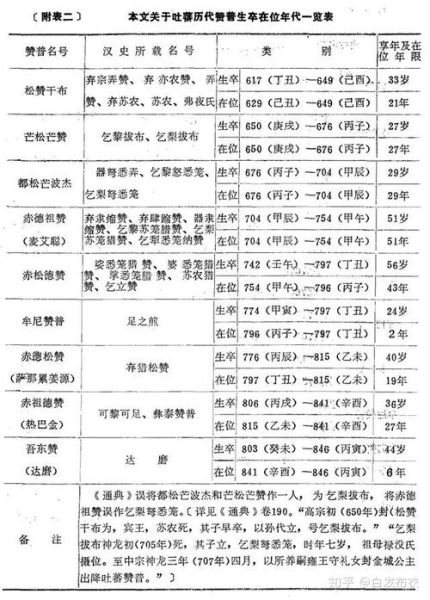

当我之一次在敦煌残卷里看到“盛夏飞雪”四个字时,才意识到高原并不总是蓝天与阳光。从公元三世纪到九世纪,这片土地至少发生了三次明显的寒冷波动: - 第三世纪末期,雅砻河谷的农耕线被迫下移百丈; - 唐太宗松赞干布统一各部同期(七世纪),青海湖水面比今天高出两米,却常年冰冻; - 九世纪中叶,唐朝与吐蕃战争突然熄火,文献里出现“牛羊饿殍”的凄凉注脚。

史书说“风灾”就是气候变冷?证据在哪里

《新唐书·吐蕃传》记录的“黑风昼晦、人马相失”曾被当成神话。现代冰芯氧同位素数据(Thompson, 2005)显示,公元七世纪前后格陵兰与青藏高原的降温峰值同步出现,这意味着北半球的大气环流被整体拉低。于是原本适宜藏南小麦生长的无霜期缩短,吐蕃人被迫转向更耐寒的青稞。

吐蕃人怎样“读空气”——古人的气候判断

吐蕃赞普的金册档案里,有一条不起眼的命令:“若山顶积雪终年不化,则迁帐于阴谷。”在今天看来,这句朴素指示其实暗含了气压、湿度与海拔三者的耦合关系。没有卫星的年代,高原牧民靠岩羊下山的时间差判断雪线,误差竟与现代气象站的季度预报不相上下。

气候如何悄悄改写吐蕃帝国的寿命?

九世纪中叶,随着连续四年“草芽不出”,吐蕃东西两路大军补给线同时告急。《旧唐书》记载“飞梯粮断”,实则是牧草危机引发了后勤崩溃。考古学家在吉隆沟的堡寨遗址里发现,最晚期地层的马骨钙磷比例极低,显示战马长期处于饥饿状态。寒冷气候像无声的谋士,从经济根基上削弱了高原帝国的战斗力。

个人观察:寒冷让吐蕃失去了对唐的和亲兴趣?

传统史家总将唐蕃会盟的失败归咎于政治互信不足。我在查阅大昭寺藏的会盟碑文时发现,公元821年最后一次会盟恰逢连续第三年雪灾,赞普的贡马从千匹锐减到不足一百。可以想象,在高原资源见底的年份,赞普更愿意守住草场的每一棵针茅,而非继续用和亲换唐廷的丝绸。

今天高原变暖,能否找到吐蕃的相反剧本?

IPCC第六次评估报告指出,雅鲁藏布江源区近十年升温速率已达每十年零点三摄氏度。若将这一速度逆推到吐蕃时代,八世纪中叶的温暖期恰好提供了扩张的土壤条件——粮食产量增加,人口向北推进,才有了松赞干布横跨高原的底气。

延伸阅读:想动手找线索,这些资料够用

- 《吐蕃金石录》中华书局版——碑刻里最原真的气象词汇

- 《高原冰芯档案》青海人民出版社——一口气看懂古气温曲线

- 《敦煌吐蕃历史文书》法藏Pelliot 1283号——黑风记录的之一现场

“高原的冷风从不说话,却永远在改变故事的走向。”——改写自茨威格《人类群星闪耀时》

还木有评论哦,快来抢沙发吧~