中国历代气候变迁全图解

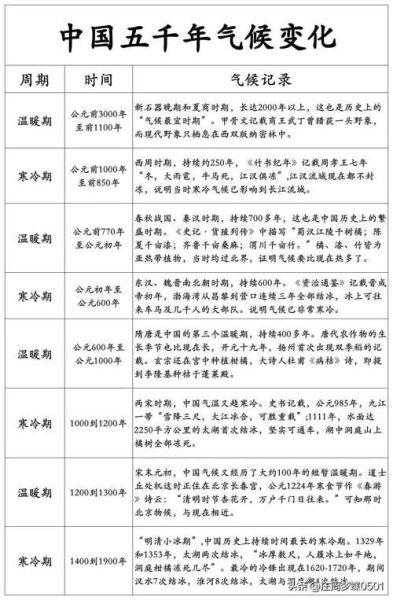

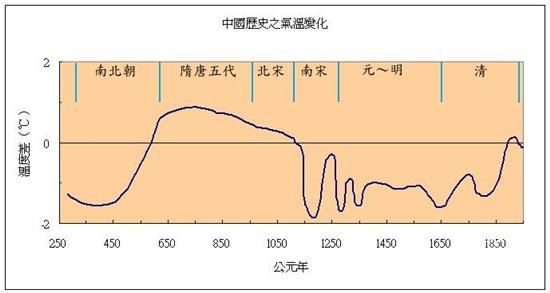

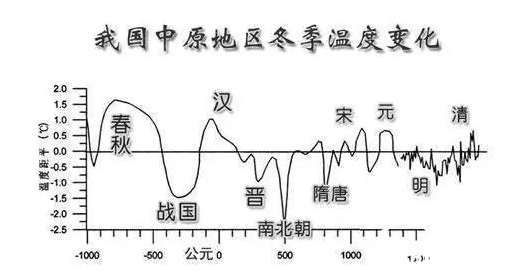

总体趋势:5000年来由温暖湿润走向寒冷干燥,周期大约400—800年交替一次。1. 为什么我们要回头看老天气?

天气记录≠气候研究,古代没有温度计,史官却用“河开”“大雪封门”记下了环境密码。我常说:读《史记·货殖列传》里“江南火耕水耨”,其实暗示了西汉时期长江以南比现在更湿热,稻米无需育秧即可直播。这种经验式的记录,就是今天复原古气候的“暗桩”。

(图片来源 *** ,侵删)

2. 四大暖期:华夏文明的“温室红利”

· 仰韶暖期(距今7000—5000年)半坡遗址出土竹鼠、獐子骨骼,说明关中平原平均气温比现在高2—3℃,竹林茂密。

· 汉温暖期(公元前200—公元200年)

洛阳可以种柑橘,《齐民要术》记“正月种瓠,五月收”,生长期比现代多三周。

· 隋唐暖期(600—900年)

长安曲江池荷花延至十月,唐玄宗在宫中设“凉殿”其实更像空调房——冬季需储冰不多。

· 中世纪暖期(950—1300年)

太湖流域出现“一岁两稻”,范成大《吴郡志》称“稻麦再熟,民殷富”。

3. 三大冷期:危机与迁徙的加速器

· 魏晋冷期(200—600年)年平均温度下降1.5℃,《晋书·五行志》连续记载“七月陨霜”,导致游牧民族南下,史称“五胡乱华”。

· 宋末冷期(1300—1400年)

太湖结冰可行马车,1270年杭州终雪厚达三尺,南宋粮食减产三成,加速海上贸易求生机。

· 明清小冰期(1550—1850年)

崇祯大旱、道光雪灾均出现在此阶段。竺可桢指出:“17世纪极端年份与太阳黑子极小期高度重合。”

气候变化→粮食波动→王朝更迭,这条暗线比任何宫廷内斗都残酷。

2>4. 古人如何凭肉眼感知气温?

Q:没有温度计,他们怎么知道“今年极冷”?A:看物候与地理边界。

- 柑橘北界:北宋沈括在《梦溪笔谈》写道:“今襄汉橘柚犹茂,唐时在长安。”一棵树的位置就是温度标尺。

- 运河封冻:元代郭守敬测量京杭运河开封段“冬至后十五日始冰”,比现代提前半月。

- 降雪记录:《清实录》乾隆二十七年“雪深檐齐马腹”,可见当时北京极端低温。

5. 个人感悟:读史如读大气环流

我曾把《中国近五百年旱涝分布图》悬在书房,把《红楼梦》写“一夜北风紧”标在旁边,发现大观园“盛极而衰”恰好夹在1815年印尼坦博拉火山爆发后十年的无夏之年。文学里的风景,其实是冰芯里被压缩的故事。

6. 一张表记住核心数据

| 时期 | 温度与现在对比 | 标志性事件 | 文明级影响 | |-------------|----------------|--------------------------|----------------------| | 仰韶 | +2—3℃ | 竹鼠活跃关中西部 | 粟作农业鼎盛 | | 西汉 | +1.5℃ | 黄河屡次决口改道 | 文景之治国力充盈 | | 中世纪暖期 | +0.7℃ | 太湖一年两稻 | 宋代市镇经济起飞 | | 明清小冰期 | -1—2℃ | 珠江口罕见降雪 | 农民起义频发 |

(图片来源 *** ,侵删)

7. 留给未来的思考题

如果21世纪升温继续加速,黄河流域会不会重现汉唐柑橘飘香?另一方面,青藏高原冰川退缩后,水源变局是否会让“河西走廊”再成丝路枢纽?

竺可桢在《中国近五千年来气候变迁的初步研究》中警告:“每一次气候转折,都是对人类组织的终极测试。”

我把这句话贴在书桌,因为它同样适合写下一个十年的我们。

(图片来源 *** ,侵删)

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~