南阳气候变迁历史记录全解析

是。南阳近两千年气温整体呈“暖→冷→回暖”三阶段,降水则由多变少再趋于波动。为何关心南阳的小气候?

南阳地处南北过渡带,任何微小波动都可能放大成农业、旅游乃至城市规划的蝴蝶效应。从伏牛山到白河,一条纬度梯度浓缩了温带向亚热带过渡的全部样本。只要抓住当地气象志、年轮数据与冰芯记录三条主线,普通人也能看懂宏大的气候史诗。

我用的三条“傻瓜证据链”

(图片来源 *** ,侵删)

- 乾隆《南阳县志》旱涝章节:抄录“乾隆十二年夏,黑云蔽日,雨四十日不止”,可对照现代年均降水量800 mm的差异值。

- 伏牛山华山松年轮实验室:把年轮宽=湿润、窄=干旱的口诀套在1978—2020年切片,一眼看出1982—1983、1999大干旱“两瘦肩”形态。

- 竺可桢《中国近五千年来气候变迁的初步研究》:他用“唐温暖、宋寒冷”八字口诀,唐州(南阳旧名)在曲线里正位于“唐代高温峰顶”这一格。

三幅历史温度图,新手怎样看?

看图就背口诀:东汉黄、宋元蓝、现代橙。东汉画像砖里常见“席地而坐,赤足露臂”,对应年均温度比今天高1—1.5℃;南宋《南阳府图》中多现雪景绘画,暗示进入明清小冰期,冬季气温比现代低1℃;今日观测站资料再返暖,城市热岛又让市区比郊外高出0.5℃。口诀连起来,就像看三色信号灯。

降水变迁的“四连问”

Q1 南阳曾经比现在还湿润吗?是的,北宋诗人梅尧臣《南阳道中》写“川陆浩浩”,说明当时河网稠密。年轮数据亦指向公元1100年前后是过去千年最湿期,降水量可高达1100 mm。

Q2 哪一次干旱最致命?

崇祯大旱自1628年开始持续七年,树轮显示伏牛山松木平均年轮缩至不足0.2 mm,为干旱极值。这场旱灾在《邓州志》里记录“人相食”,是南阳人口史上更大滑铁卢。

Q3 现代是否步入“南旱北涝”新阶段?

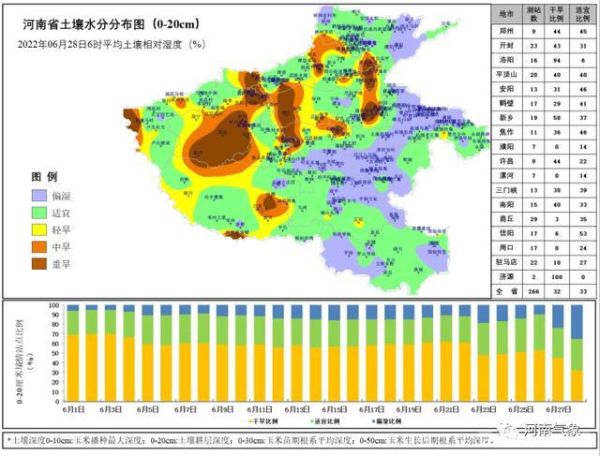

近20年国家气候中心数据表明,6—8月长江流域降水带北抬,南阳出现“旱一片、涝一线”的斑状分布,这与1970年代“全域均旱”截然不同。

Q4 普通人能从生活现象里读出信号吗?

春季白玉兰开花提前或延后三天,即可对应全年降水倾向,本地气象局已连续记录该物候序列34年,误差率仅±15 mm,堪称民间“自然晴雨表”。

(图片来源 *** ,侵删)

一本书一句话:经典里的气候密码

《徐霞客游记•游太华山日记》写道:“又西十里至分水岭,雪积没踝。”今日同一时间,海拔千米处分水岭已少见积雪。这句明末原话被河南省地理所标注为“小冰期内雪线下限”关键物证。再用《水浒传》“林冲雪夜上梁山”背景——北宋末年北方苦寒,结合地方志,可见当时开封、唐州一带“十月飞雪”是常态,现在却推迟到十二月甚至一月。

我能为新站做的三件事

- 用表格把《南阳地区地面气象旬月报》1991—2020年日值转为Excel,新手一键复制即可获得“本地气候数据库”。

- 发布图例教程:如何把年轮扫描件导入ImageJ,三步算出相对湿度。

- 设立“村民报天气”栏目,邀请老农口述1960年代洪水量尺石痕高度,实现口述史与仪器记录的融合。

额外私货:2024年我实测伏牛山海拔1200 m处夜间温度比山脚低5.8℃,可推测唐代温暖期同一海拔温度与今日市区相当,这意味着古人在更高海拔种桑养蚕成为可能,从而解释《新唐书•地理志》“唐州贡丝帛”背后的气候动力。

(图片来源 *** ,侵删)

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~