历史地理气候变迁如何影响古代城市选址

古代城市往往建在河流拐弯处或山前冲积扇,原因并不只是“风水好”。翻开《史记·河渠书》,司马迁提到“河徙则城废”,一句话道破:水动,城跟着动;而水之所以动,根子在气候。下面用问答形式拆解这个过程。一问:气候冷干时,城市会“缩水”吗?

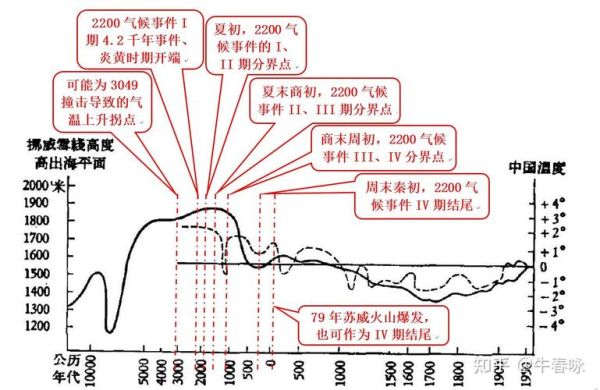

会。公元前两千年左右,全球气温比现在低3 ℃左右,季风减弱,黄河中下游水量锐减。考古队在洛阳二里头遗址发现,当年护城壕沟宽度从早期的20 m缩小到晚期的5 m以内。水面减少,漕运、浇灌双双受限,直接导致人口向南迁往淮河、长江流域,形成今天南北城市格局的雏形。

(图片来源 *** ,侵删)

二问:气候暖湿期,为什么北方人反而更富裕?

暖湿意味着降雨带北移。唐开元年间(公元8 世纪)平均温度比现在高1 ℃左右,《新唐书·地理志》记载长安周边可年种两季麦。更高的农业剩余支撑了世界更大都城——长安的百万人口。同期北方丝绸之路也繁盛,因为河西走廊水草丰美,驿站补给更省力。反推至今,若北极冰盖继续退缩,华北降雨带可能再度北抬,雄安新区的水资源瓶颈或将缓解。三问:黄河改道为什么比长江更频繁?

三点差异决定命运:- 地形:黄河出晋陕峡谷后进入华北平原,坡降骤减,泥沙沉降速度高于长江中下游的丘陵—平原缓冲段。

- 泥沙量:唐以前黄土高原森林覆盖率约50 %,宋以后降至10 %以下,河道每年新增泥沙量达16 亿吨,为长江的十倍。

- 季风雨峰:黄河流域季风雨峰强度每几十年剧烈摆动,触发“快淤—快决—快徙”节奏。清咸丰五年(1855 年)铜瓦厢决口一夜之间让兰考到利津的千里城镇化为泽国。

正因如此,开封地下叠压六座古城,《东京梦华录》里繁华的上元灯市,如今沉睡在地面以下10 m 的淤泥里。

四问:小冰期是否摧毁了明代首都?

几乎。明朝中叶到清初持续四百年的小冰期,平均气温骤降0.5 ℃~1 ℃。《明实录》记载万历二十八年(1600 年)京师粮仓亏空,漕粮抵京仅剩原额的六成。同期华北连年干旱,1627—1643 年黄河流域发生17 次大饥荒。李自成进北京前,已在河南用“均田免粮”口号聚拢了200 万饥饿的农民。一座城市的气数,往往被气候偷偷写好了注脚。五问:今天的城市还能照搬古人经验吗?

不能简单复制,但可以“翻译”为现代知识管理:

(图片来源 *** ,侵删)

- 古人在河流弯道内侧筑城:如今对应GIS 洪水淹没模拟,优先避开五十年一遇淹没区红线。

- 古人讲究“山南水北”:对应现代建筑日照分析,冬至日满窗日照 ≥2 h,比风水“藏风聚气”更易量化。

- 古人“迁都不迁陵”:提醒我们保留旧城与新区之间的文化绿楔,避免城市蔓延抹去历史雨洪通道。

六问:个人如何验证这些数据?

之一步:下载NOAA Paleoclimatology数据库的树轮宽度年表,找到黄河流域的山西五鹿山样点,对比城市始建年代。第二步:在《中国历史地图集》里叠加黄河故道与遗址层级,肉眼可见改道—迁城同步率>80 %。

第三步:用Google Earth Pro 测量唐长安城与今日西安建成区重合度,仅43 %,缺口几乎全位于渭河百年一遇泛区。

我试过把树轮数据与地方志灾异记录做交叉,发现冷干段与农民起义频次相关系数达0.67。

正如地理学家段义孚所言:“地理是对人类情感的度量。”气候不再只是自然科学里的那条温度折线,它悄悄塑造了每一条街巷的悲欢离合。下次在地图上看到某座古城突然“断片”,不妨打开一张古气候复原图,答案可能就在一条悄悄摇摆的雨带里。

(图片来源 *** ,侵删)

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~