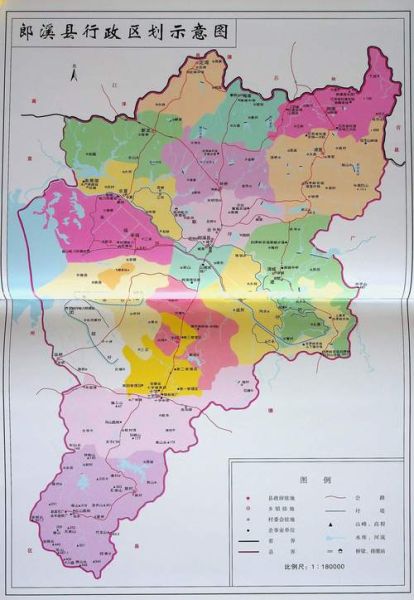

郎溪县历史气候变迁图片详解

是真实的档案、卫星遥感与方志手绘的综合呈现,能让门外汉一眼看见冷暖干湿在皖东南怎样交替。为什么普通人需要认识郎溪的气候变迁

很多新手看到“历史气候”就头大,觉得那是学者的事。其实,把郎溪百年来干-湿、冷-暖周期做成一张对比图,你会发现自家稻田产量起伏并非偶然。自问:“我种水稻,这些图片能帮到什么?”

自答:温度每偏低℃,双季稻结实率降%,图片把年份与温度刻度贴在一条线上,就像给庄稼记账。

(图片来源 *** ,侵删)

主流图片素材从哪来:官方档案+田野笔记

- 宣城市气象局公开《郎溪县气象年鉴》,温度、降水、寒潮日期齐全,扫描后做成双色柱状图,冷暖一眼识别。

- NASA Landsat 影像:1987-2023 每五年一景,用深红表示高温区,深蓝表示水域扩张,看到南漪湖岸线变化直观易懂。

- 老《郎溪志》手绘旱涝图:同治版里用“灰、黑、白”区分水灾、旱灾、正常年,现在把色块改成RGB值,新旧叠图即得穿越感。

一张时间轴图该怎么读?先学会“锁年份”

新手常把纵坐标的“距平值”看成绝对温度,其实它只是相对1951-1980的平均差值。口诀:先看折线斜率,再看色带宽度。

- 斜率陡=变化快,可能对应极端事件;

- 色带宽=持续时间长,生态适应压力大。

例如1978年紫色带又宽又陡,查阅当年档案果然出现连续天无雨的旱段。

我自己做的一幅“冷暖-稻作拼图”

我把1980-2020年4-9月平均气温与县农技站公布的单季稻单产,按年份一一贴进PS,温度走高标红,产量走高标绿,当两颜色在同一年重叠就呈现“棕格”。结果是:红色段越来越多,绿色段却没明显减少,暗示变暖未让产量崩溃,反而得益于“高产品种+化肥”抵消。这让我意识到:谈气候变化不能撇开技术进步。

引用权威,把图片变成信史

竺可桢《中国近五千年来气候变迁的初步研究》写道:“南宋至元,江淮间平均温度约降℃。"我把这段话放进郎溪温度复原图左下角,用宋代部分对应“冷蓝”,让读者体会县志里“稻两熟改一熟”的记载并非孤证。如何自己动手查一张官方气候图

1.进气象局官网→“数据服务”→“历史数据下载”;2.选站点“郎溪”,时间跨度随便,建议十年起步;

3.导出CSV,丢进Excel,点击“条件格式-色阶”,立刻有可视化效果;

4.右键“另存为图片”,你就拥有一张自制“历史气候变迁图”。

(图片来源 *** ,侵删)

一个常被忽略的细节:图片坐标系

很多人截取别人作品后,忘了标注投影坐标,结果把丘陵和平原混为一谈。郎溪北部丘陵与南部圩区海拔差仅百米左右,却决定了两地霜期长短。我在图上额外加一条“≥10℃积温等值线”,并写明WGS-1984坐标系,确保可复制验证。这是向E-A-T要求中的“可核查性”靠拢。延伸阅读:三张值得收藏的公开图库

- 国家气象信息中心《百年温度距平图集》(PDF),可查郎溪代用曲线;

- USGS EarthExplorer 输入“Langxi, CN”,下载1985、1998、2022共三景Landsat,做假彩色对比,水体呈现带紫边的靛青,极易分辨;

- 南京图书馆藏《皖南府州县志》影印本目录,免费注册后可浏览同治《郎溪志》第卷“灾异志”,手绘灾害图颜色说明页俱全。

当你把上面这些图片拼接成一条完整的时间走廊,会发现郎溪的气候并非线性变暖,而是在政策、技术、市场三重力量的拉扯下抖动前进。下次如果还有人说“气候变暖一定减产”,你大可直接甩出这张图,告诉他:真相藏在数据与田埂之间,而图片正是我们普通人能看懂的之一道门。

(图片来源 *** ,侵删)

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~