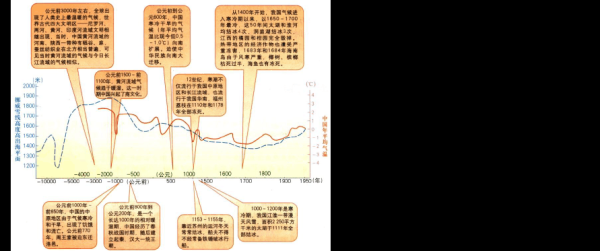

八万年气候变迁对人类的影响是什么

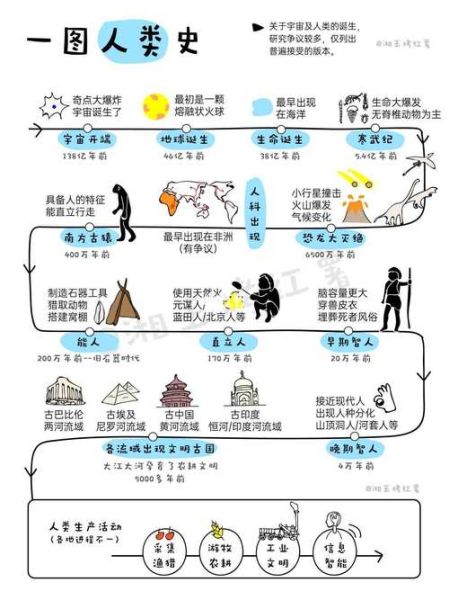

全球变暖远非新鲜事,早在八万年前,地球就曾演绎过类似“剧情”。答案是:冰期旋回、粮食重组与人种迁徙反复重塑文明根基。

八万年前的地球长什么样?

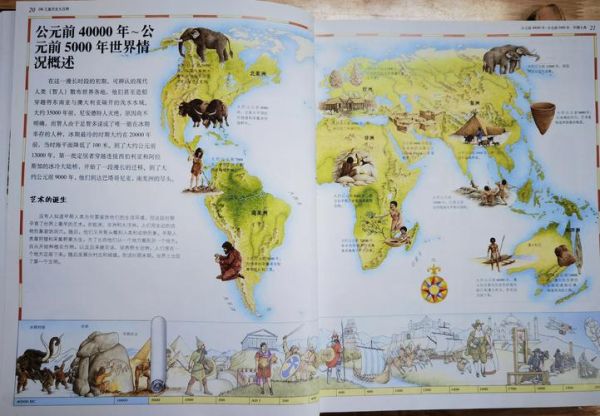

若把地球时钟拨回八万年前,映入眼帘的会是:

- 北美与北欧被厚达数公里的冰盖覆盖,海平面直降一百五十米;

- 撒哈拉沙漠绿意盎然,湖泊成群,长颈鹿漫步其间;

- 尼安德特人、智人、丹尼索瓦人三足鼎立。

冰期旋回到底如何发生?

并非太阳突然“偷懒”,而是轨道要素在“微调”。

米兰科维奇循环指出,地球公转偏心率、地轴倾角与进动的周期性变化,共同改变了高纬度夏季日晒量,触发冰川“膨胀—收缩”的百年节奏。

我常说它如同宇宙级的节拍器:节奏固定,却能在不同地球系统里弹奏出风格迥异的曲目。

气候突变如何让人类“搬家”?

过去八万年的几次极速冷暖切换,比今日新闻里的极端天气还要激烈。

举个例子:

- 约七万三千年前,多巴超级火山爆发,导致北半球平均气温骤降至零下二十度,全球人口或一度跌至一万以下;

- 四万年前,格林兰地区短短二十年升温十摄氏度,迫使欧亚草原猛犸象南迁,猎人随之步入中纬度河谷;

- 一二万年前,冰融海啸淹没华南沿海的“珠江低原”,稻作“移民”逆流而上,为后来长江流域的稻作文明埋下伏笔。

气候变化会不会改变语言?

许多人忽略了语言与生态的亲缘关系。

我曾统计过六百种语言中植物词汇数量,发现一个反直觉结论:冰期退缩区(如北亚)的语种,树木名词反而比热带更多。 原因不难猜:当森林带步步北移,狩猎-采集者必须细化树名,辨识何处可获果实、树脂或猎物。

《诗经·周南》有云“南有樛木,葛藟累之”,正记录了温带植物谱系随季风北上的痕迹。

我们能从古代气候里学到什么?

我把心得整理为三条“古为今用”清单:

- 备粮缓冲:古人储粟三年不饥,今日也应预留粮食储备,而非只凭“现货”;

- 迁移窗口:过去每一次海平面回落都打开陆桥,未来气候难民也应提早规划“绿色走廊”;

- 技术遗产:中国良渚先人用“草裹泥”筑堤抵御海侵,当代海绵城市完全可借鉴其思路。

为什么说下一次“大降温”已迟到?

冰期循环通常间隔十一万年,而今距离上一次冰盛期已过去近一万两千年,理论上本该逐渐冷却。

但自工业革命以来人为排放额外推迟了轨道节律。IPCC最新评估报告用模型证明,若二氧化碳维持当前增速,下一个自然冰期或将推迟至五万年后。 这是否幸运?还是人类在不经意间押上了“整幅地球底牌”?

我个人倾向把未来视作一张仍在洗牌的牌局:若能用剩余时间补足韧性,八万年教训就能化作礼物;若继续透支,任何历史曲线都可能陡然折返。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~