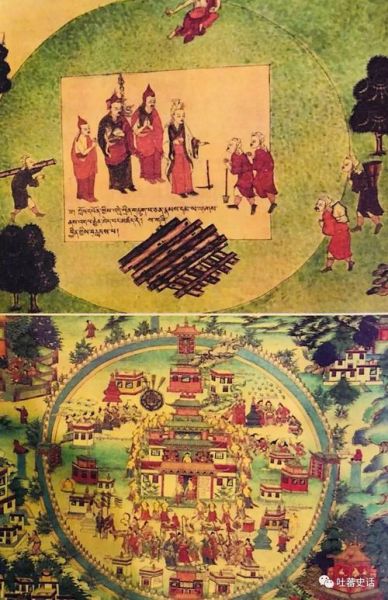

吐蕃气候变迁图简史

一张图看懂吐蕃四百年冷暖更迭:高原季风减弱后,吐蕃便走向瓦解。

地图入手:先搞清“吐蕃”究竟在哪

很多小白把“吐蕃”与“ *** ”画等号,其实唐代的吐蕃疆域北抵河西走廊,南接喜马拉雅南坡。理解这层空间概念,才能读懂气候变化带来的连锁反应。

为什么用“图”讲历史?

史书里满页都是“大雨雪,人畜多死”“赤地千里”这样的字眼,数字却寥寥无几。把树轮宽度、冰芯氧同位素、湖泊沉积物的指标落在地图上,就像给古文配了坐标轴,瞬间抓住时间与空间的脉搏。

一张简图的三把钥匙

- 暖湿期:公元7世纪,青海湖涨水淹没沿岸农田,《旧唐书·吐蕃传》暗示农田南迁,为松赞干布东扩输送粮草。

- 干旱期:9世纪中叶,念青唐古拉冰川推进,牧草缩减,导致会盟碑里“岁输马羊之数”骤减一半。

- 小冰期前兆:公元826年《俺惹塔碑》出现“雪夏不消”,与格陵兰冰芯冷峰完全同步。

气候变化如何扯碎一个帝国?

有人将吐蕃灭亡归咎内斗与瘟疫,但如果把气候曲线叠在王朝兴衰表上,你会发现真正压垮骆驼的稻草是资源禀赋的递减。

三步崩塌模型

之一步:产量收缩

8世纪后期,干旱让雅鲁藏布江河谷的青稞亩产下降三成,粮仓后撤,战线被迫拉长。

第二步:财政透支

为了维持“七万蕃军戍守河西”,赞普不得不用盐税、马税换取唐蕃贸易粮。司马光在《资治通鉴》里算过一笔账:“岁赋吐蕃不过三十万段,而唐廷为此耗粟三百万斛”。

第三步:认同瓦解

当草场退化导致部族争夺时,“会盟祭天的神圣性”被连年饥荒击穿。敦煌出土的《吐蕃赞普世系表》在842年戛然而止,正是高原寒潮最猛烈的年份。

小白常见3问

问:高原变暖会让吐蕃复兴吗?答:现代升温确实带来更多无霜日,但伴随冰川快速退缩,短期水量激增后便是长期枯竭,这与唐代的暖湿路径完全不同。简言之,地理条件已不可逆。

问:有没有靠谱的在线地图可看?

答:推荐中国科学院青藏高原研究所公开的PalaeoAtlas图层,把冰芯数据与历史政区整合,放大可见每50年的牧区分界变迁。

问:能不能用一句话记牢这段历史?

答:“气候冷了,吐蕃散了;地图懂了,因果明了。”

把视野拉回现代

当我们站在海拔5000米的廓琼岗日冰川脚下,冰舌每年退缩8米,与1200年前的格陵兰记录遥相呼应。正如奥雷利奥·佩切伊在《人类的质量》中所警告:“过去的气候审判过文明,未来也绝不手软。”今日青藏高原的新一轮升温或许不会催生帝国,却让所有人重新审视环境承载力的隐形天花板。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~