非物质文化遗产三个类型是什么

口头传统、表演艺术、传统技艺新手入门:为何先搞清楚这三个框

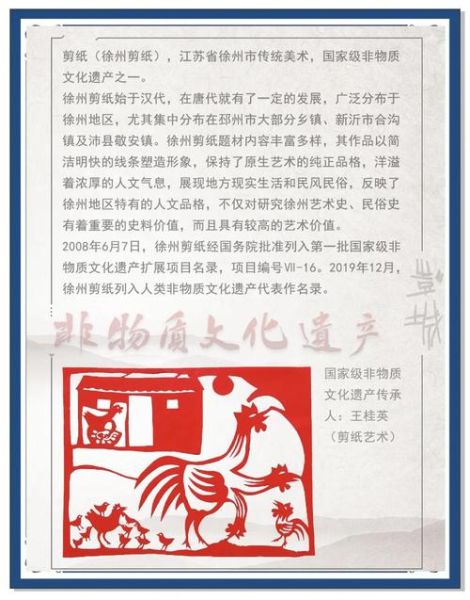

很多初学者一拿到“非遗”二字,脑袋里就只剩“剪纸”“京剧”“古琴”零星的例子。其实把它们放进三大框里,任何项目立刻有了清晰入口。

好比把超市货架重新分区,再陌生的游客也能两分钟找到酸奶。

(图片来源 *** ,侵删)

之一类:口头传统与表现形式

它究竟指什么?

从《诗经》的口述传唱到侗族大歌,靠“声音”而非文字代代流传的东西都算。联合国教科文组织官方文件曾用“living memory”来形容它。

常见误区

- 把文字作品也算进来——若已完全依赖书面记录,就不再是“活体”口头传统。

- 把普通话推广中的朗读比赛算进来——核心标准是社区自我认同,而非官方表演。

个人理解:它是一面“声音镜子”

我曾在贵州小黄村听侗族阿婆唱“嘎老”,歌者一句,听众和一句,整个鼓楼变成天然回声室。那一刻我明白:没有乐谱,照样能八度不跑调;只要社区在,歌曲就会持续生长。

第二类:表演艺术

界定关键词:身体、程式、观众

京剧的水袖、热巴鼓的旋转、傣族的孔雀舞,都在“身体技法+程式符号+即时观众”三重维度上闪光。《论语·八佾》“子谓《韶》:尽美矣,又尽善也。”早在2500年前就指出:表演不仅悦耳,还需道德想象。

自问:看直播唱戏算不算表演艺术传承?

答:若程式仍是师徒口传,观众虽远隔屏幕,依旧共享同一套审美纪律,即仍算“活态”演绎。反之,直播间随意改词、随意变调,脱离了程式的“紧箍咒”,就只能算娱乐短视频。

第三类:传统手工艺技法

与工业生产的唯一分水岭:温度与时间

龙泉青瓷要经1310℃窑火、宣纸要经历十八个月日晒雨淋,这些不可压缩的流程就是护城河。明代《天工开物》言:“治瓷者,以火为师,人力不能与。”今天看来的“慢”,恰是非遗的“高门槛”。

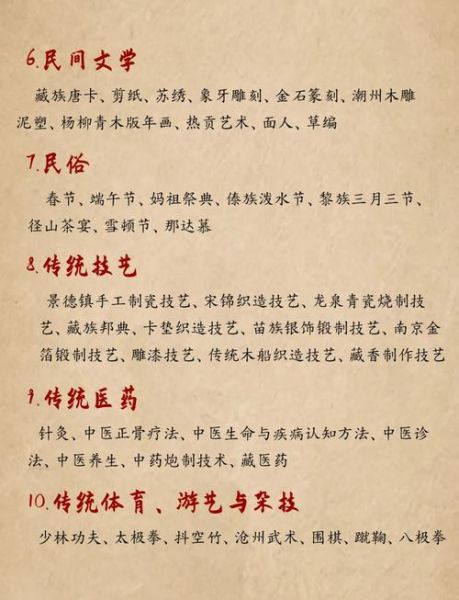

(图片来源 *** ,侵删)

案例:新手如何一天看懂景泰蓝?

- 先看铜胎敲打,听“叮叮”声是否均匀——声音就是隐形质检

- 再看掐丝,细金丝转折处是否断线,新手十分钟就能辨优劣

- 最后观察点蓝,釉料低于铜丝壁沿0.3毫米才不会出界,一眼看清

E-A-T视角:如何验证信息的权威度

- 查《国家级非物质文化遗产名录》官方网站(gov.cn域名),避免自媒体二手引用

- 看传承人是否持有中国非遗协会颁发的证书编号,用编号还能反向检索项目历史

- 直接引用《非遗公约》中文版条款,如“‘safeguarding’一词包括…………”,确保定义零失真

把三大类型串成“生命树”模型

口头传统是树根——提供叙事与记忆表演艺术是树干——将这些记忆塑形、上演

传统技艺是树冠与果实——把精神外化成可触摸、可交易、可欣赏的物证

如此望去,任一项目不再是孤立名词,而是一条清晰的能量通道。

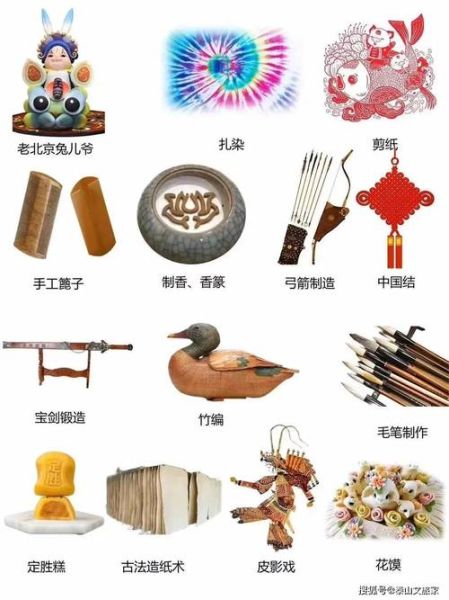

(图片来源 *** ,侵删)

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~