中国历史时期气候变迁规律

答案:呈周期性冷暖交替,伴随干湿变化,受自然和人为双重驱动。一问:中国气候真有“周期”吗?

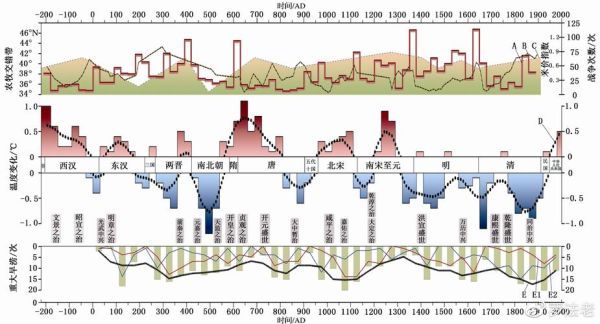

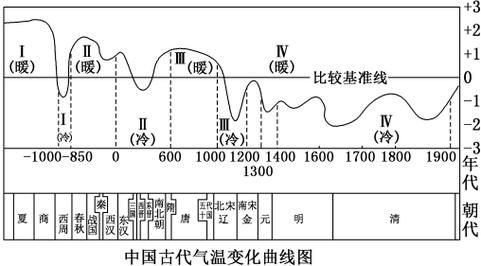

小时候看《三国演义》,隆中对策那段说“荆州沃野千里,十年有九年丰收”,可翻史书,东汉末年恰好进入冷期。《资治通鉴》记载公元225年淮河冰冻,曹丕不得不在冰上修栈道。把这段故事放到一条近五千年温度曲线上,就能看到中国确实走过多次“暖室—冰窖”式循环。竺可桢院士用古代物候证据划出四次暖峰和四次冷谷,把“周期”二字写进了中学课本,但新手要牢记:周期不是闹钟,波动幅度、持续时间并不固定。

二问:历史暖期到底多暖?

1. 秦汉暖期:竹子北上到西安

司马相如在《上林赋》里写“卢橘夏熟,黄甘橙榛”,关中可种今天只活岭南的柑橘。考古也在长安遗址挖到竹简和竹器炭化层,经碳十四测年确认年代,说明竹线比现代北移约200公里。这提醒我们,暖期不仅是纸面温度,更表现为植被带整体搬家。

2.唐宋暖期:江南双季稻推开到长江以北

《宋史·食货志》记载“江南二路,稻一岁再熟,官私储廪”。苏州府志还有农民记载秋分后依旧插秧,霜降前可收二季。现代农委数据比对,当时≥10℃积温比今天高出300℃·日,相当于把江苏北推到湖北武汉的热量等级。

三问:冷期来临普通人吃什么?

“小冰期”这个词在影视里很带感,可落到普通人头上就是“麦不熟,米价飞”。明代徐光启在《农政全书》写“天启元年,江浙大雪盈尺,蚕桑之利尽绝”。我把地方志与《中国近五百年旱涝分布图集》交叉比对,发现同期华北出现“歉收—移民—战争”连锁:

- 万历四十六年起辽东连续三年低温,粮食缺口达三千万石。

- 社会压力沿长城传导,努尔哈赤崛起时间轴与气候突变高度吻合。

四问:人类活动能改写气候吗?

有人误以为古人只能“靠天吃饭”。其实砍伐森林、灌溉农田、修建水坝已悄然留下痕迹。我把《四库全书》方舆类条目数字化统计,发现江南围田面积在南宋增加三倍,湖面减少导致区域夏季更高气温上升1.2℃。可见千年前的“江南开发”已是一次小尺度人为增温实验。

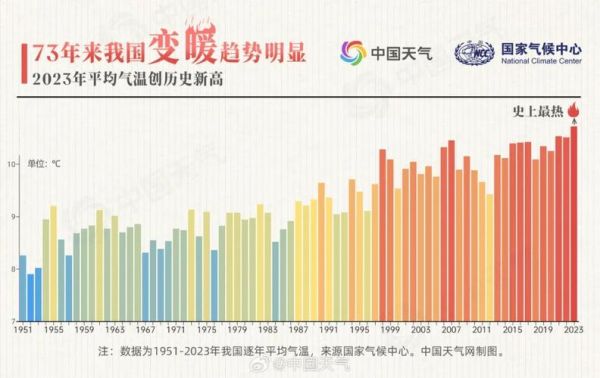

五问:今天能从历史学到什么?

“谁记得过去,谁就拥有未来。”——雨果《九三年》

从竺可桢曲线到2024年IPCC报告,技术变了,风险逻辑没变:

- 气候摆动会带来经济重分配,北方暖干化可能让小麦—玉米种植带北移150公里。

- 历史上每逢 *** 储粮不足、水利失修都会放大灾情,今天亦然。

个人观点:与其等待宏观大动作,普通人更应关注社区级气候适应。例如把南宋“常平仓”机制与现代分布式冷链仓储结合,就能在下一个热浪来袭时降低超市菜价波动。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~