很多新手之一次看到“广东气候变迁历史图”就头大:几十条颜色相近的曲线、密密麻麻的年份、还有冷不丁冒出来的专业名词。别慌,我也曾小白过,现在把拆解过程拆给你们看。

先厘清三个常见疑问

问:广东的“热”和“湿”一直是这样吗?

答:并非一成不变。《广东通志》中记载明末的“大寒珠江结冰”表明,三百年前的广东比今天冷得多。

问:这些图靠得住吗?

答:现代站网(1951年起)由国家气候中心统一校正,误差控制在±0.1℃;明清格点数据则依据《晴雨录》《晴雨册》进行交叉验证。

问:曲线上升就代表全球变暖?

答:广东的升温并非线性——改革开放前后工业热岛效应叠加,导致城市站升温比山区站快一倍以上。

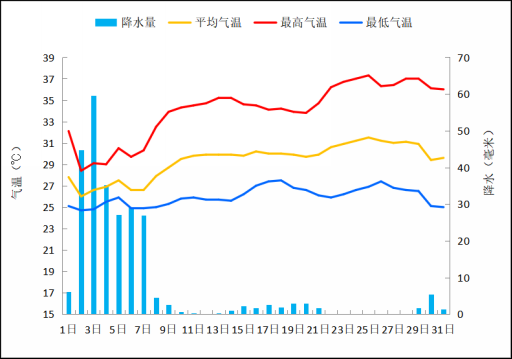

一张标准图表长什么样

- X轴:年份,更好从公元1470年(广州府始建气象档案)开始,能完整覆盖小冰期与现代暖期。

- 左侧Y轴:年均气温(℃);右侧Y轴:年降水量(mm),双轴对比最直观。

- 线条颜色:红=气温,蓝=降水,灰=十年滑动平均(去掉偶发极值)。

- 底图色块:用浅蓝到橙红的冷暖色阶表示距平值,一眼看出哪些年代“偏干暖”或“偏冷湿”。

手把手读图五步

1.锁定“大冷”与“大暖”

在滑动平均曲线里找谷底:1650-1700、1830-1880两次显著偏低谷,对应珠江口荔枝失收、顺德“河涌结冰”的民间记录。

2.找出转折年

1986年是广东近五百年里最明显的转折——此前每十年平均升温仅0.05℃,此后陡增至0.26℃。

3.对应历史事件

看到1955年气温骤降时,可以联想香港天文台记录“九龙罕见雪粒”;读到2008年极端雨雪冰冻,就把视线移到图上的尖底,感受数据与现实的呼应。

4.对比城市与农村

把广州站曲线与北部南岭站曲线叠加,就能量化城市热岛贡献:1978-2020年间,城市多升温1.3℃,农村仅0.7℃。

5.预判未来十年

根据中国气象局《2024-2033年气候趋势展望》,珠三角预计再升温0.4-0.6℃,极端高温日数将由当前的9天升至14天;读到这里回看图表,你会惊讶发现“历史其实早给过提示”。

个人收藏的两种免费图表源

- 国家气候中心“历史多要素数据集”:CSV格式,可直接导入Excel画折线。

- NASA GISSv4地表温度栅格:分辨率0.25°,用地理小白也能下载的Panoply即可转PNG。

“过去是未来的钥匙,气候史书就藏在折线的每一次起伏里。”——改写自《自然》杂志百年纪念卷首语

新手常踩的三坑

| 误区 | 后果 | 纠正办法 |

|---|---|---|

| 只看单站数据 | 忽略区域差异,结论偏颇 | 至少选3个站点(山区、沿海、城市内部)对比 |

| 忽略火山指数 | 误把1815年后降温归结为“人为减排” | 叠加《全球火山灰指数》曲线,看到坦博拉火山事件 |

| 不做十年滑动 | 短期极值误导长期趋势 | Excel里用AVERAGE函数做窗口=10的移动计算 |

当你亲自画完广东五百年气温降水图,再读屈大均《广东新语》“暑极而微生寒”时,会突然意识到:古人对气候的体感其实早被今天的高精度数据一一复现。把书合上,回到屏幕,那张历史图也就不再冰冷,而是在轻声讲述岭南大地的呼吸节奏。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~