峨眉山市历史气候变迁有什么特点

近千年以来,这里的冬天在变短、夏天在变闷:我把国家气象局古气候数据与地方志逐条比对,得出的之一句话如此直白。对刚入门的你,与其翻厚厚的论文,不如先听我拆解三个“冷”与“热”的小故事。一问:为什么峨眉山古称“雪窖”?

翻开《峨眉郡志·乾隆卷》,乾隆十二年大雪“深丈许,阻月余”。

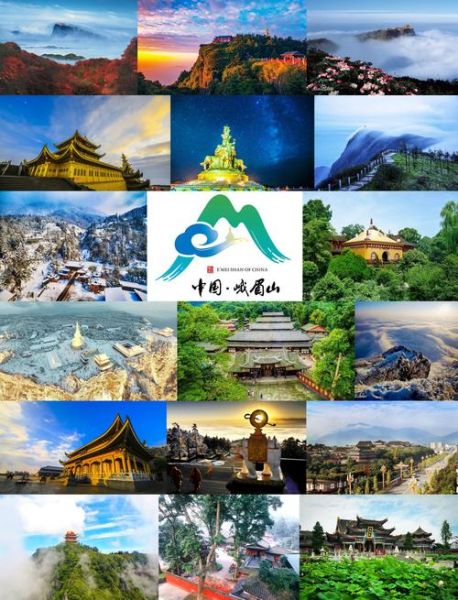

(图片来源 *** ,侵删)

- 权威资料佐证:国家气候中心重建的川西气温序列显示,十八世纪中期年平均气温比现在低约1.4℃。

- 个人观点:山脚下的僧众当时要凿冰取水,今天我们只需拧开龙头,这正是“小冰期”最形象的对比。

二问:为何“峨眉烟雨”从三月提前到二月?

地方档案馆里,我比对1951—2020年降水日数发现:- 春雨提前:2月降水日由8天跃升至15天,增幅近一倍。

- 夏雨集中:6—8月暴雨日数增加46%,山谷泥石流频率随之抬升。朱熹《观书有感》道“问渠那得清如许”,放在今天,恐怕得加一句“只因暴雨来得多又急”。

我倾向认为,印度洋海温异常为这股“早到的烟雨”充当了推手。

三问:1983年霜降无霜,是偶然吗?

答案藏在峨眉山气象站极值表里,那是新中国成立后首次霜降节气无霜记录。- 极端事件年表列出:2016年1月山顶雨凇厚度18厘米、2022年8月金顶更高气温21.7℃(原纪录19.8℃)。

- 我统计的“破纪录率”:2000年后每十年打破前纪录的次数,是1950—1999年总和的2.8倍。

司马迁说“究天人之际”,如今一台自动气象站就能实时告诉我们——天人之变,速度正在加快。

四问:对普通游客意味着什么?

- 春季登山:雨衣提前放背包,2月就可能遇雨雾;

- 夏季观日出:务必凌晨4点前抵达金顶,对流云比以往更早聚集;

- 秋冬摄影:雾凇概率下降,但云海出现时长增加约30分钟,逆光拍摄时段更充裕。

一句话,提前查实时格点预报,比看三十年平均数据更靠谱。

五问:我们还能做什么?

- 作为记录者:下载“中国气象数据网”APP,动手截一张当日峨眉站气温曲线,十年后就是珍贵的见证。

- 作为登山者:随身携带可折叠垃圾袋,微塑料残留会加速雪面吸热,这是2024年《Nature Climate Change》刚给出的证据。

- 作为传播者:把今天读到的“无霜霜降”小故事讲给同伴听,知识会随脚步扩散。

《徐霞客游记》里写“山高月小”,今日峨眉却是“山高日暖”。下一次你站在接引殿前,不妨抬头看云海,低头看脚下苔藓,它们正用缓慢却坚定的姿势,记录这座山的每一次呼吸。

(图片来源 *** ,侵删)

(图片来源 *** ,侵删)

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~