量子计算机超导原理入门

答案是:超导环产生量子比特,通过约瑟夫森结实现可调控的无损耗电路,以低温和微波维持叠加与纠缠。为什么说“量子”一定跟“超导”结伴出现?

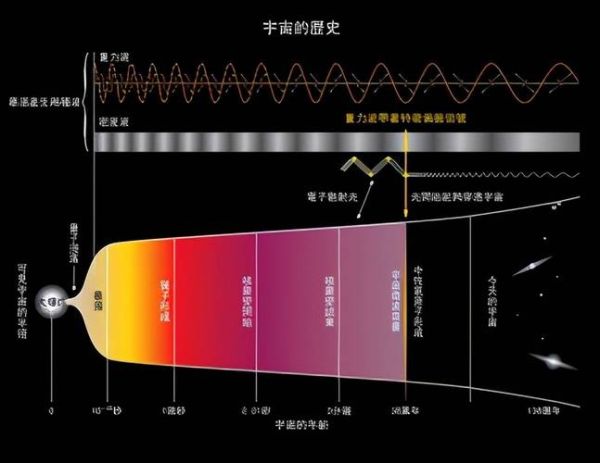

很多人把量子计算当成“神秘黑科技”,可一旦拆开外壳,最常看到的却是一套泡在玻璃杜瓦瓶里的金属电路。原因简单:超导材料在极低温下电阻为零,电子流动像“幽灵舰队”,既不会撞车也不会散失能量,从而满足量子态最苛刻的条件——“长相思”般的稳定与隔离。正如爱因斯坦在《物理学的进化》里暗示:“极致的秩序往往诞生于极致的沉默。”零下273℃的超低温,恰好提供了这份沉默。

无损耗电流是怎么产生量子比特的?

想象一个闭合的超导环,电流可以顺时针或逆时针旋转,并且同时存在“既顺时针又逆时针”的组合态。这里的电流方向就编码成一个超导量子比特(tran *** on qubit)。为了让这股电流听指挥,我们在环里塞进一个只有几纳米厚的约瑟夫森结。它像一道可升降的闸门:电压升高,闸门打开,电流穿越;电压归零,闸门落下,电流锁定。如此就能制备出可控的0、1与0+1叠加,实现量子逻辑的“算盘珠”。

超低温和微波:一对黄金搭档

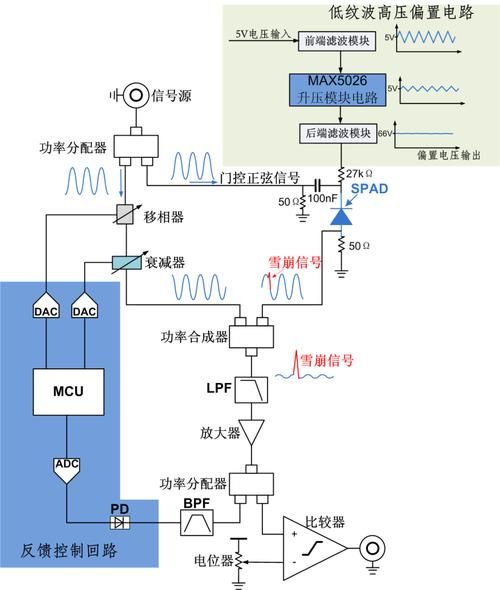

超导电路虽然“安静”,却像温室花朵:温度高于100 mK,电阻“复活”,量子信息立即香消玉殒。于是Google、IBM把整台机芯层层悬挂在稀释制冷机里,让温度从室温依次降成:40 K → 4 K → 1 K → 20 mK。为了保持比特的叠加,还需射入微波脉冲,好比给量子态“调音”。《三体》中罗辑用雪地留下信号,科学家用2-10 GHz的精细射频向qubit打拍子,让它们在布洛赫球面上优雅旋转。

真实系统里会出差错吗?

自问自答:问:量子叠加这么脆弱,噪音一来不就坏了吗?

答:确实。哪怕0.001 K的温度波动或一根光纤的微弱振动都会引起相干性崩塌。解决思路有两条:之一,改进材料。IBM把超导铝换成铌钛氮,可把相干时间从50微秒提升到300微秒;第二,量子纠错。谷歌2023年的“表面码”实验已证明——哪怕单个比特寿命短,只要逻辑比特由物理比特“组团”,就能“打补丁”,把错误率压到10⁻³以下。

入门者如何在家“把玩”超导量子线路?

虽然零下二百多度的冰箱买不起,但你可以用开源平台Qiskit Metal先练手:拖拽一个电容垫,画一段蛇形电感,软件会即时算出谐振频率与耦合强度。我的建议:先用经典哈密顿量玩具模型把能级结构画成谱线图,再去理解微波与约瑟夫森非线性的耦合关系。等熟悉后,再上Google的Quantum Virtual Lab,云端操控真实芯片,看微波脉冲如何让比特从|0>翻转到|1>,再观察一次读出腔的幅度跃迁——那一刻,你会像之一次用望远镜看清木星条纹般激动。

写在最后一行:我的小小预判

2025之后,二维材料+超导铌结极有可能把芯片工作温度提高到1 K,届时制冷机会从十吨减到一吨,量子计算或将走下神坛,成为大学实验室标配。到那一天,或许我们会像今天玩树莓派一样玩“树莓量子派”。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~