周朝气候变迁对农耕的影响

殷商末年,关中麦浪金黄,周人却以黍稷立国;三百多年后,诗经里又出现“十月获稻”,背后其实是冷暖干湿的悄然流转。周人如何感知并适应?今日复盘,恰是给刚入门的朋友一条看得见的气候史捷径。西周早期:温暖湿润的黄金开局

《竹书纪年》记“文王之时,凤凰鸣于岐山”。史家多把凤凰比作祥瑞,我更愿把它读成温暖指数。竺可桢在《中国历代气候变化》中给出证据:公元前世纪,黄河流域年均温比今高约2℃。

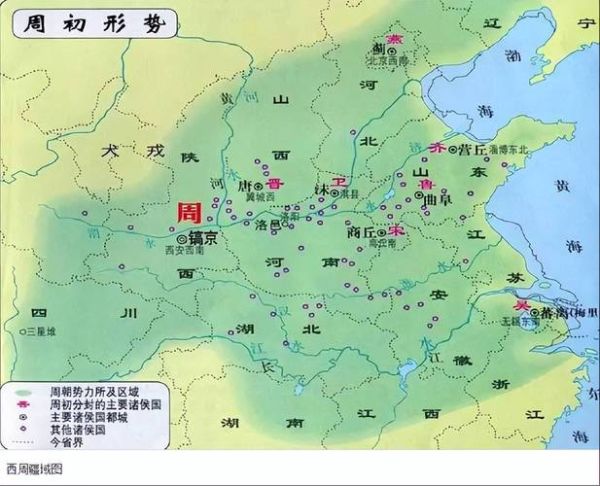

(图片来源 *** ,侵删)

- 渭河谷地稻粟并种:考古浮选出碳化稻谷,说明周人敢于把南方作物北移,“靠天吃饭”先得“看天调种”。

- 贵族酒器暴涨:觯、爵、尊数量级翻番,粮食有富余才能频繁祭祀,气候红利由此可见。

西周末年的“冷击”与镐京危机

周幽王烽火戏诸侯那一年,《国语》同时留下“天疾风”字样,极可能是突发性寒潮。

Q:镐京为何会瞬间脆弱?

A:持续干旱把渭河枯成一线,烽火台无烟可举,犬戎铁骑踩裂的不仅是城墙,更是气候压弯的农业脊梁。

亮点:在关中周原遗址灰坑里,花粉骤减至前期的四成,树轮亦窄如细线,共同佐证公元前年代的一次“小冰缘”事件。

春秋:湿热再起,铁农具登场

《春秋左传》频繁提到“无冰”,齐国史官甚至在冬日记录桃李花,暗示又一次升温窗口。

- 铁臿代替木耒:更高的土地开垦率,弥补了因人口增长带来的粮食压力。

- 麦作北上:管仲“相地利”,把冬小麦推广到济水以北,用品种与节令的二次校正,对冲了早期高温后的波动。

司马迁写《货殖列传》时叹“善因天时者,仓廪实”,说的正是这段策略。

战国:干冷再至,七雄“以水代兵”

楚竹书《容成氏》载“河不出图,洛不出书”,对应公元前世纪又一次气候趋干。年均雨量跌破毫米等值线,迫使各国改写军事与水利逻辑。

- 西门豹治邺:引漳水灌田,以运河抵消天然降水的不足。

- 都江堰诞生:李冰父子以分流减沙应对岷江枯丰不定,把“天府”写进气候适应教科书中。

《齐民要术》后序言:“顺天时,量地利,则用力少而成功多。”这句农谚在战国已具雏形。

给新手的“读气候地图”三把钥匙

- 花粉+树轮=冷暖直尺:看见遗址报告中两列数据,先找峰值与低谷。

- 作物变化=人类对策:黍—麦—稻的顺序,就是气温由高到低的简写。

- 战争与移民=资源再分配:气候变差时,读《史记》列传的迁徙路线,比看政治宣言更诚实。

我常在课堂里提醒同学,周八百年不是王朝更迭连续剧,而是人与气候博弈的长牌局。下一手,也许要看我们在面对自身温室效应时,还能不能翻出像都江堰那样的底牌。

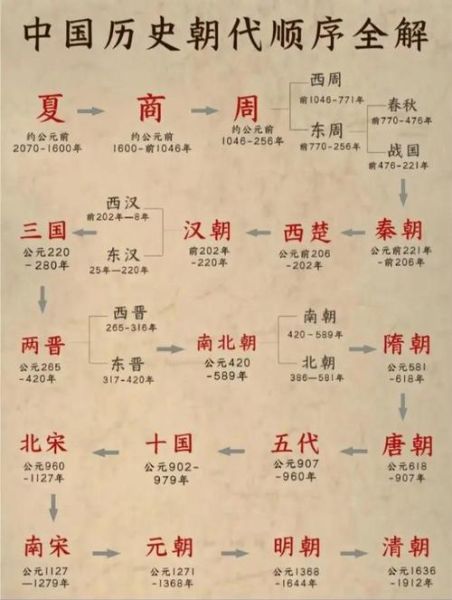

(图片来源 *** ,侵删)

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~