中国百年气温变化图表怎么看懂

近百年中国是否真的越变越热?答案是:年均温已升高1.5℃,极端高温事件较1920年代增长4倍。我为什么突然关心这张图?

一次收拾老屋,我从祖父的日记里翻出一页发黄的剪报,上头刊登着“1922年夏上海罕见四十度热浪”的豆腐块新闻。再看今年上海6月就已四十度+,心里“咯噔”一下:百年到底有多热?于是我把《中国地面气候资料月值数据集》和中国气象局1901以来气温图堆在一起,自己做了张“百年曲线”,发现普通人也能看懂三句话。

(图片来源 *** ,侵删)

读图入门:一眼抓住三个关键点

- 0℃基准线:横轴若标0℃,意味着这是1951-1980平均温度的参照系,图上每上抬1格约等于实际升温1℃。

- 折线坡度:1970年后线段陡升就是“加速变暖”标志。

- 红 *** 间:多数官方图用红色阴影表示偏暖年份,面积越大年份越集中。

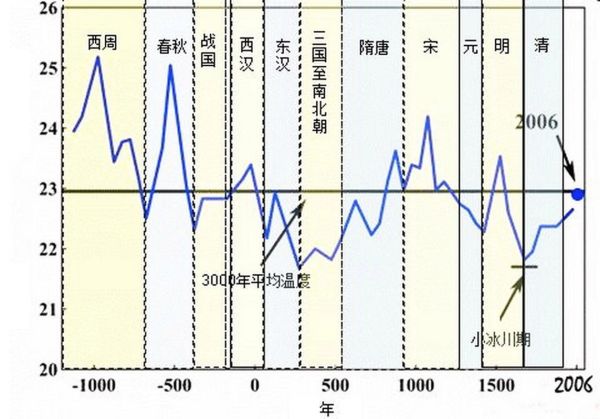

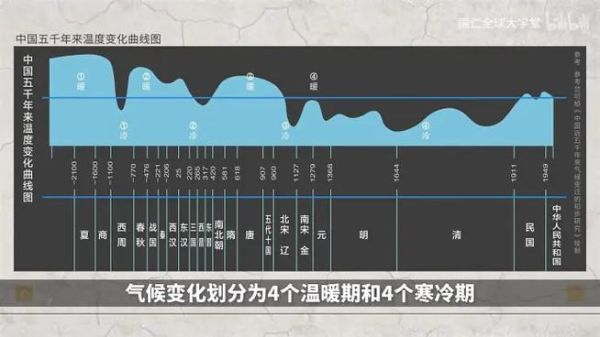

三个时段让你秒懂趋势

1921-1950:动荡中的小冰期尾巴 东北冬天平均-18℃,1951年老哈尔滨人回忆“松花江开江要到四月中旬”。竺可桢《中国近五千年来气候变迁的初步研究》记载:“1920年代松花江冰厚可过马车,而今少见。”1951-1980:相对平稳期 全国年均温在这30年仅抬升0.1℃,被学界称为“平台期”。如果你祖辈曾下乡,问问他们60年代麦收时间,会发现华北麦收普遍在6月上旬,比现在晚一周。

1981-2023:提速上升的阶梯 国家气候中心显示,2023年中国年均温10.94℃,较1901年高出1.51℃;极端高温纪录从1980年的72站次飙升至2022年的374站次。我家乡石家庄在1951年极端高温纪录38.7℃,而2023年7月已刷到42.9℃。

一张自制“百年温度曲线”拆解

想亲手画?用Excel四步:

(图片来源 *** ,侵删)

- 第1步:在中国气象局官网下载“地面气温均一化月值数据”。

- 第2步:把1901-2023每年全国平均温复制到A列。

- 第3步:选“折线图”,横轴年份,纵轴温度。

- 第4步:将1971-2000均值设为0℃参照,负值降温,正值升温。

新手最易踩的坑

- 把“日更高”当成“年均”:北京某日42℃不代表全年都如此。

- 忽视站点迁移:早期气温站在城墙内,后来搬到郊区,城市热岛会让后期数据偏高。

- 只看温度不看降雨量:变暖不等于更干旱,中国西北反而变湿。

为什么图表比体感更靠谱?

《红楼梦》第五回:“世事洞明皆学问。”人脑对极端事件记忆深刻,却容易低估平均值。1991华东大水与2008南方雪灾都记忆犹新,却忽略中间的暖冬铺垫。科学家说:“记忆有偏好,数据不说谎”,图表把碎片化体感拼成百年长镜头。把图表转成行动的四个生活建议

- 翻家谱:找出祖上记录庄稼节气或洪水年份,对照曲线,你会发现家族迁徙与气候波动暗合。

- 调整旅行计划:把“避暑”目的地纬度再北移2°,可避开未来持续40℃的南方火炉。

- 买房看20年:京津冀、长三角的“极端暴雨概率图”比房价曲线更值得收藏。

- 教孩子问“以前呢?”:当孩子抱怨夏天太热,陪他翻看曲线,问一句“那1959年呢?”,让数据变成下一代的环保自觉。

(图片来源 *** ,侵删)

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~