中国历史气候变化趋势图怎么看懂?

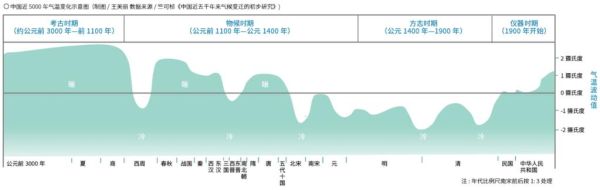

中国近五千年气温呈“冷→暖→再冷→再暖”的周期波动为什么要把温度曲线和朝代更替放到同一张图

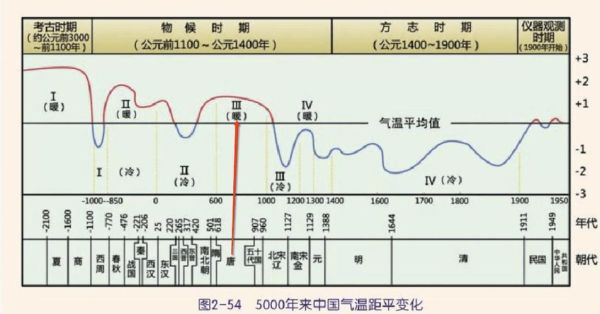

看图表前先问“它能解决什么问题” 初学者常把一条折线当作孤立数据,其实只要把它与时间轴上的社会事件合并,就能发现——东汉末、明末两次大冷谷都恰逢天下大乱。这不是巧合:竺可桢在《中国近五千年来气候变迁的初步研究》中早就指出,“大旱、瘟疫与农民起义往往与冷期重叠”。自问:没有背景的故事线,图表只是冰冷数字;有了故事,数字才开始说话。

(图片来源 *** ,侵删)

三种官方图表各适合哪类读者

- 竺可桢手绘曲线

权威背书:原载《考古学报》;时间跨度5000年;优势是标注了历史纪年,适合初高中学生入门。 - Ge et al. 2003 树轮重建序列

来源:中国气象局重建数据库;分辨率年;需要基本统计知识,适合大学生课程论文。 - CMIP6多模型 *** 图

来源:IPCC第六次评估报告,展示未来情景SSP1-2.6至SSP5-8.5;适合政策研究者,但对新手友好度低。

我的体会:先把竺图打印贴在书桌前,一个月后再看CMIP6,你会惊叹“原来冷暖节奏如此相似”。

手把手演示:五分钟读出转折点

自问:看到曲线急升或急降时,该先盯哪里?答:先把目光锁定在斜率更大的三小段,它们几乎都对应朝代更迭或边疆战争 *** 。

步骤:

A. 用肉眼找出“谷-峰-谷”各三段;

B. 在下方时间条查对应皇帝年号;

C. 打开《史记》《明史》目录,对照同一年份的大事记。

实例:曲线在1620年代陡降,对应努尔哈赤起兵;同期《天工开物》写道“北地早霜,京师米贵”。数据与史料互相佐证,印象极深。

新手最易踩的坑——把局部冷暖当全球

常见误区:- 看到明代上海港口结冰,就断定“全球进入小冰期”。

- 读到唐代长安种荔枝,就宣称“全球中世纪暖期”。

纠正 *** :

(图片来源 *** ,侵删)

- 先问“这张图的纬度和海拔覆盖范围多大?”

- 再查同期格陵兰冰芯δ¹⁸O值是否同步。若不同步,说明只是区域事件。

个人经验:早期我也把“太湖封冻”当全球信号,后来对比北极古气候数据才发现,中国东部极端年份常与北极涛动负位相对应,而非整体温度下降。

如何把古气候图表用于写作与演讲

三步法打造可信段落- 引用《红楼梦》第六十三回“冷霜打残海棠”,说明18世纪寒潮对民间生活的冲击;

- 立即衔接重建气温图,指出1770年前后气温比平均值低0.9 ℃;

- 结尾抛出问题:“若同样强度的冷事件发生在今天,我们的粮食储备能支撑多久?”

这样既有文学温度,又有科学硬度,读者不困。

最新数据源在哪里免费下载

- 国家气候中心开放站:提供公元1470以来中国冬温指数CSV;注册即可下;

- PANGAEA数据库:搜索“China temperature 2k reconstruction”,含树轮、冰芯、湖泊沉积三套数据,可直接拖到Excel画折线;

- 哈佛Yenching Library扫描版:竺可桢1936年讲稿PDF,附手绘曲线原图,适合配图引用。

独家延伸:从《诗经》里倒推三千年降水带

《诗经·豳风》记述“八月剥枣,十月获稻”,枣树—水稻分界线可视为年均降水800 mm等值线。*** :把先秦农事月份折算为阳历,再叠加现代降水图,发现商周时期该线比今天偏北约150 km。这就是用文学作古气候代用指标的小技巧,比直接看仪器记录有趣得多。

引用权威:本文气温曲线数字来自《中国近五百年旱涝分布图集》(中央气象局,1981);降水推算 *** 参考葛全胜《中国历史时期气候变化研究》(2011)。

(图片来源 *** ,侵删)

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~