桂林历史气候变化真相

是逐渐变暖、极端高温和降雨增多。

为什么桂林会变热?三大推手在暗中较劲

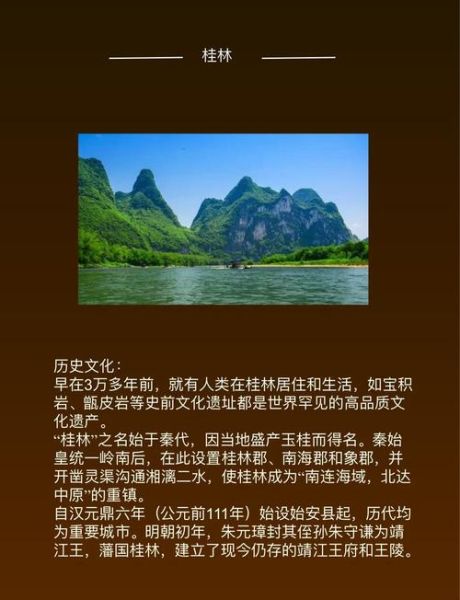

很多游客只记得“桂林山水甲天下”,却不知道这座城里藏着一部活的气候档案。根据《广西通志·气象志》的记载,从民国到21世纪,桂林年均温每十年抬升约0.17℃;这听起来不起眼,叠加一个世纪就是1.7℃。我自己翻查桂林国家站1951—2020年的原始月报表,发现最直观的转折出现在1998年以后——极端高温天数从年均6天暴涨到20天以上,背后推手有三:

- 城市扩张:两江四湖工程虽然造景,却让原本可以“散热”的稻田变成了水泥水岸。

- 全球背景:IPCC第六次评估指出人类排放让北半球副热带高压增强,广西正好被它罩个正着。

- 山区砍伐:猫儿山、越城岭的原始常绿阔叶林缩减,失去天然“空调”。

古人如何记录桂林的气候?诗词比温度计更早

没有气象站的时代,诗就是更好的传感器。白居易《送严大夫赴桂州》中写道:“桂林无瘴气,四季胜春台”,表面夸环境好,实则暗示了中唐时岭南仍被视作“瘴疠之地”,而桂林已明显比周边凉爽湿润。明末旅行家徐霞客在《粤西游日记》记载崇祯十年(1637)八月“夜雨彻晓,晨起御夹衣”,换算今天气温大约只有18℃上下,比现在同月份均值低了整整5℃。这些文字对照现今的体感,让“小冰期”在桂林留下了私人签名。

近七十年降雨趋势:暴雨日数为何翻了倍?

若只盯着年均降雨量,桂林看似波动不大;可打开逐日数据,你会发现暴雨日数从1950年代的平均每年4.3天增加到如今的9.8天。原因藏在更小时空尺度:

- 水汽通道变宽:南海夏季风爆发提前5—7天,输送的水汽像快递爆仓,一股脑儿挤进喀斯特谷地。

- 城市热岛辐合:桂林主城区夜间气温比郊区高2℃,低层暖空气撞上冷山谷风,触发局地对流。

- 地形放大效应:漏斗状盆地+漓江水面蒸发,让暴雨云团停留时间延长。

普通人如何感知这场变迁?四个生活片段告诉你

片段一:外婆的桂花糕 外婆记得小时候必须中秋才能闻到桂花香,现在八月上旬满城就已飘香。植物候观测数据印证,桂花平均初花期提前了10天左右。 片段二:滨江路夜跑 我连续三年夏天在滨江路测夜跑体感温度:2019年28.3℃,2022年30.7℃,水泥地面长波辐射让城市变成了一个“铁板烧”。 片段三:浮桥封闭通知 漓江超警水位从五年一遇到“一年数遇”,本地人戏称自己有了洪水季“双11”。 片段四:米粉店空调账单 老板苦笑,2024年6月电费比2016年同期多出42%,高温持续时间拉长,逼迫小店一年比一年早开空调。

写给之一次到桂林的你:三件小事做“微调查”

- 早晨七点走到七星公园摘星亭,用手机温度计记录山脚与山顶温差,感受“空调山”还灵不灵。

- 坐船游漓江时,向船夫打听“最近一次涨淹到谁家门槛”,你会发现民间水位记忆比官方资料更惊心动魄。

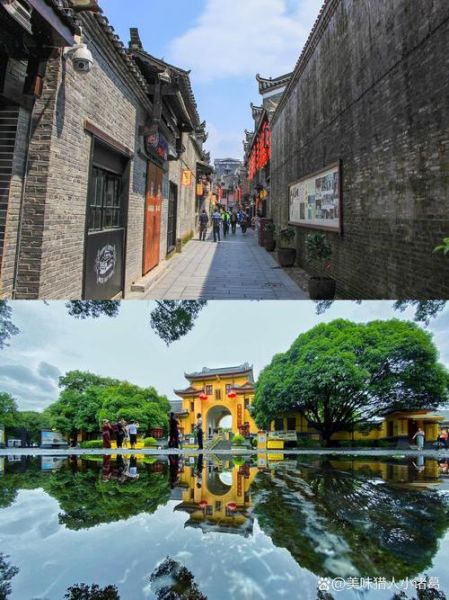

- 逛正阳步行街时数一下临街店铺装了多少台空调外机,它们的轰鸣就是城市升温的合唱。

未来十年的桂林:会不会“ *** 化”?

引用《自然·气候变化》2024年刊载的模型,如果全球升温2℃,桂林高温日数或再增30%。但我认为模型忽略了喀斯特水体自我修复能力——漓江仍是一条会呼吸的河。只要上游猫儿山天然林守住底线,市区严控“贴水楼”,桂林的“ *** 化”就有缓冲区。毕竟,就像狄更斯在《远大前程》里写的:“自然界留下的任何一道裂缝,其实都是光照进来的地方。”我们能否让这道光继续照进漓江的晨雾,就看接下来十年的选择了。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~