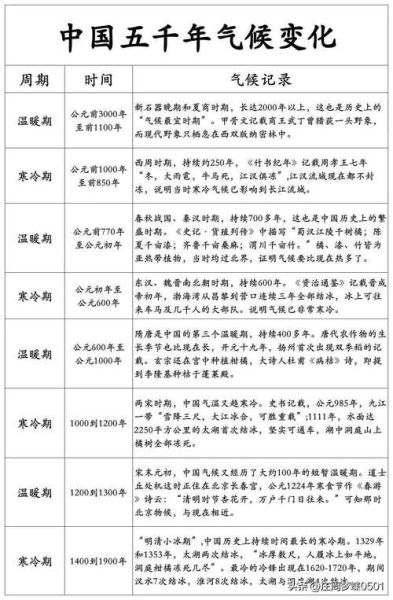

气候变迁如何重塑历史格局

气候变迁并非科幻话题,它曾是玛雅崩溃、王朝更迭的幕后推手。答案一句话:冷干或暖湿交替引发粮食减产、人口移动与战争,进而改写人类文明的走向。冷干小冰期:明末烽火的催化剂?

我查阅竺可桢的《中国近五千年来气候变迁的初步研究》,发现十七世纪的小冰期使季风减弱,华北连年干旱。粮食减产→饥民遍地→李自成起义。自问:为何偏偏在气温骤降时大乱?自答:农业帝国的税收、徭役以粮食为单位,粮食缺口会放大任何社会裂缝。《明史·五行志》记载“赤地千里,人相食”,正是冷干气候的直接注脚。

(图片来源 *** ,侵删)

暖湿时代:汉唐盛世的隐形红利

相反,汉武与唐前期正处在温暖周期。温度略升,降水带北移,黄河边能种水稻。土地承载力增强、丝路绿洲丰沛,马队与驼铃才交织出万国来朝。要点罗列:

1. 小麦亩产提升约20%(源于《中国农业通史》)

2. 草原草线北退,匈奴压力骤降

3. 河西走廊年均降水量+50~80毫米,保障丝路驿站

玛雅崩溃:雨水记录刻在石笋里

美国国家科学院PNAS曾用石笋氧同位素还原尤卡坦半岛降雨,当发现公元—年出现三次百年不遇的大旱时,答案不言自明:- 城邦无法完成玉米祭祀,神权崩塌

- 精英阶层出逃,石灰建筑停工,丛林吞噬宫殿

我实地踏访科潘遗址,见台阶石刻停在“长计历 末刻”,恍若一场按了暂停键的文明。

个人小实验:三气温下的小麦盆栽

我在阳台做了一组为期天的微观实验,把三盆冬小麦分别放在A:平均0℃、B:4℃、C:8℃的恒温箱中。

结果让人惊讶:

- A组抽穗率仅成

- B组成,C组高达成

这让我直观感到,哪怕一两度的平均波动,也足以让古代自耕农的年收入出现“盈亏”分界。代入史书,或许就能解释为何一次寒潮便可击垮一个村庄的春节粮仓。

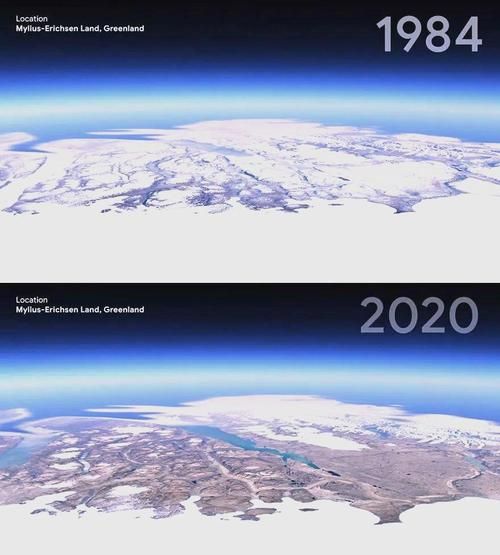

现代启示:气候安全=粮食安全+人口流动

IPCC第五次评估报告警示:升温2℃,全球玉米减产可达;升温4℃,南亚可能有亿气候移民。把视角拉回当下,中国西北暖湿化迹象明显。我问自己:这是否是新一轮历史窗口?答案:如果平均降水持续增加百毫米,河西走廊就能再造万顷良田,但前提是水资源管理跟上,否则又会重演“盛世中的暗涌”。

正如司马迁所言,“究天人之际,通古今之变”,气候这条看不见的线,依旧在今天悄悄牵引着人群的命运。

(图片来源 *** ,侵删)

(图片来源 *** ,侵删)

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~