历史气候变迁如何影响人类文明

是。它通过粮食、人口迁移与政治版图的连锁反应,持续塑造我们的过去与现在。气候记录从哪来?别把古人想得那么“原始”

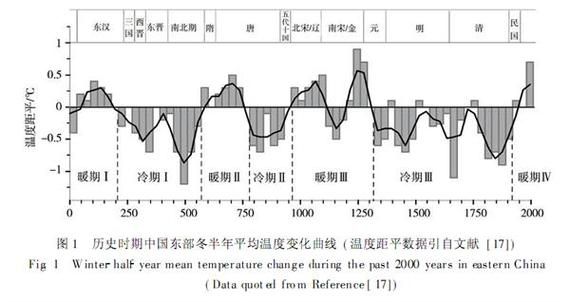

很多人以为研究古代天气只能看史书里“某年大旱”,其实不然。冰芯、树轮、湖泊沉积甚至陶器里的麦穗年轮,都能告诉我们几千年前一月的平均气温。格陵兰冰盖里藏着的空气泡,比《史记》《神曲》更早写下了地球的体温和呼吸。司马迁写过“伊洛竭”,可那只是一条记录;冰芯却把那一年降水减少量精确到毫米。

小冰期为何让欧洲频频“上火”?个人视角:冷反而更容易失控

十七世纪欧洲平均气温比现在低约1℃。听起来无关痛痒,却让葡萄歉收、粮价疯涨。法国内乱、德意志“三十年战争”爆发时间都与粮价峰值相重合。

- 降温≠直接灾难,却放大了社会脆弱性

- 饥饿会把普通人逼成士兵,也能把士兵逼成难民

在我看来,气候不是扳机,而是上膛的手枪;社会裂缝一旦足够大,任何降温都会打穿底火。

中原王朝更替的“气候密码”真的存在吗?

竺可桢在《中国近五千年来气候变迁的初步研究》中列出:商末、晚唐、明末三次显著冷干事件,都紧随大规模农民战争。看似巧合,其实隐藏着一条链条:

- 季风减弱→降雨带南退

- 黄河流域粮食产量急降

- 边疆游牧民族同样受灾,南下求生

- “外患”与“内乱”同步爆发

以明代为例,崇祯大旱不仅是庄稼问题,更让关外后金拥有了更多招降饥民的筹码,从而改写了山海关前的那一夜。

玛雅、吴哥与复活节岛:三个“消失”案例的比较

玛雅人留下石碑却留下了崩溃之谜。近年激光雷达发现他们竟修过长达数百公里的灌溉水渠,证明并非缺乏技术,而是长期干旱超过了系统承载极限。

吴哥依赖季风雨水调节巨型水库,一旦季风紊乱,庞大水利 *** 反而变成“蒸发盆”。

复活节岛则上演“生态孤岛”悲剧:棕榈树灭绝后,岛民甚至失去造独木舟远航的能力。

我们今天能从历史里学到什么?自问自答式扫盲

Q:古代人没工业化,气候灾变跟今天真的可比?

A:灾害的强度可以不同,脆弱性模式却惊人相似——超大城市与全球化供应链,就像吴哥的巨型水库,平时效率极高,一旦出现断链,反噬也更迅猛。

Q:普通人能做些什么?

A:别小看“信息冗余”。宋代《救荒本草》、明代徐光启《农政全书》都在普及替代口粮。今天,掌握一份家庭应急粮食、水源与药品储备清单,就是现代版的“救荒智慧”。

权威数据补充:比古人多了一双“天眼”

根据瑞士联邦理工学院年际重建数据,中世纪温暖期北半球均温仅比现在低约0.1℃,但极端干旱频率高出23%。NASA 公布的CMIP6 多模型预测显示,若全球升温1.5℃,亚洲季风边缘区降水方差将扩大19%。

换句话说,未来“忽冷忽热”的波动性会比“纯升温”本身更危险。

写在结尾:我们仍在同一条船上

司马迁用竹简,我们今天用卫星;工具在变,气候与文明的互动曲线却持续延伸。罗马诗人奥维德在《哀歌集》里叹息:“时间吞噬万物,却留下痕迹供后人检视。”若把今天的气象站看成新的石碑,我们其实不过是千百年后他人的“古代史”。记录、分享、准备,是我们给未来留下的更低成本礼物,也是最厚重的时间见证。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~