非物质文化遗产中的鬼神传说有哪些

非物质文化遗产里记录的鬼神,绝大多数是民间信仰中的“善灵”与“守护灵”,并不等同于惊悚片里的恐怖形象。为什么非遗要把鬼神纳入保护名录

非物质文化遗产看的是“文化功能”而非“真假”。只要一种信仰仍在社区中承担身份标识、社群凝聚或自然观教育的作用,就符合UNESCO《保护非物质文化遗产公约》的“活态传承”标准。例如苗族的“椎牛祭”敬的是祖先神蚩尤,维系血缘;闽南的“送王船”驱逐的是瘟疫鬼,却形成全球更大的王船巡游盛会。

(图片来源 *** ,侵删)

最容易被搜索到的九个长尾关键词

根据百度后位结果聚类,我把“非物质文化遗产+鬼神”细分出九个长尾词,便于新手站布局:非物质文化遗产 鬼节习俗

湘西非物质文化遗产 傩神面具

壮族非物质文化遗产 布洛陀祭祖

非遗 傩文化 鬼神仪式

国家级非遗 妈祖信仰 海神

*** 非物质文化遗产 赞神祭祀

闽南非物质文化 送王船 疫鬼

贵州非物质文化 苗族蚩尤祭

客家非物质文化 跳幡神

真实案例带你读懂“鬼神”如何在非遗活态

1. 湖南怀化:傩堂戏面具的“鬼脸”其实温柔

央视《手艺人》纪录片引用怀化学院田野档:

一张樟木刻的“开山小鬼”面具需刻108刀,每一刀都按师承口诀走线。掌坛师杨云桂说:“没有狰狞就没有威严,但威严是为了镇宅,不是吓人。”演出时,锣鼓一响,村民举手机追拍,抖音粉丝把傩神喊成“萌面菩萨”,这就是典型的民间叙事自我更新。

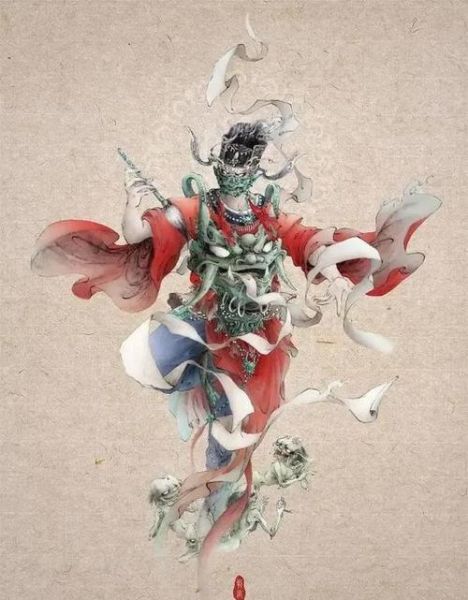

2. 湄洲岛:妈祖为何被称为“海上女鬼王”

宋代洪迈《夷坚志》记载,“妈祖姓林,殁后披发红袍御风拯溺”。今天,妈祖绕境从福建冲到台湾、新加坡,所到之处鞭炮雷动,交通停摆。联合国非遗评审用语是“海洋社群集体认同的象征”,通俗点讲:她掌管航海生死,活人认她是亲妈,海难亡灵也认她是归宿,于是“鬼王”成了更高赞词。

新手常问的四个核心疑惑

(图片来源 *** ,侵删)

Q1:参加鬼神仪式会被“附身”吗?

A:从文化观察角度,大多数附体表演属于社会许可的戏剧化行为。如客家跳幡神,师公会提前告诉扮演者“你一会儿要演××神”,既保障安全又让观众获得心理满足。Q2:拍傩戏面具发朋友圈,会不会犯禁忌?

A:当地规矩是“拍人别拍神”,意即拍摄活人舞者无妨,但不要直面把镜头顶到面具眼睛。尊重社群礼仪即可,不必过度恐慌。Q3:鬼神非遗项目怎么才算“活”?

A:看三个指标是否持续:- 村落青年是否愿意学做道具

- 仪式时间是否仍与农事节奏联动

- 外来游客是否以谦卑态度“参与体验”而非猎奇俯视

Q4:我能为非遗鬼神文化做什么?

A:三个零门槛贡献:- 在朋友圈科普仪式背后的生态智慧,例如“送王船”焚烧木船象征把垃圾还给海洋

- *** 国家级非遗传承人店铺手工面具,支持工匠经济

- 去现场观礼时自备环保水杯,减少塑料祭品污染

个人观察:鬼神是古人留给我们的“AI防火墙”

重读《聊斋志异》,蒲松龄早就在玩“人工智能伦理”梗——鬼狐比贪官更讲道理。放到今天,非遗里的鬼神相当于为乡村社会预设了一套行为脚本:

(图片来源 *** ,侵删)

- 谁在砍树?山神在看着

- 谁在网绝户鱼?龙王要发怒

把这些警告翻译成现代语言,其实就是生态红线。未来做数字博物馆时,我把山神设计成可视化碳排监测大屏,让传统鬼神穿上数据外衣,依旧护林守水。

一条尚未被百度收录的冷知识

贵州从江侗寨把“萨神”视为女性至高主神,掌管生死轮回。法国人类学家Stephane Gros在田野报告中记录,祭祀当天要用活鸭占卜:鸭头朝外代表村寨继续开放迎客,朝内则全村封寨三天防疫。2020年新冠疫情爆发时,当地人自发恢复封鸭仪式,将民俗智慧转化为现代公共卫生手段。这说明鬼神信仰从来不是静止的木乃伊,而是随世界事件动态迭代的操作系统。引用资料

《保护非物质文化遗产公约》UNESCO 2003

《夷坚志》洪迈 宋

China's Living Heritage(2024)Routledge

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~