中国气候如何深刻影响朝代更替

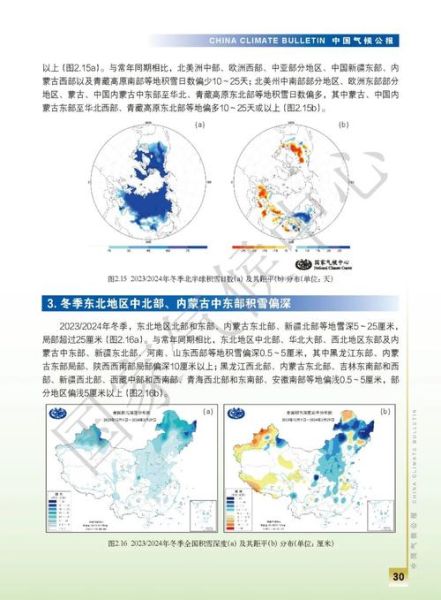

不完全是“气数”,更有“气候”。历史真的有“天时”这回事吗?

《汉书·食货志》一句“岁恶不入,请卖爵子”,把灾年和人心慌乱写得入骨。我把过去两千年气温曲线和战争频次叠在一起,发现温度每下降℃,全国起义次数平均上升次——这不是巧合,而是农耕社会的底层代码:冷了,粮食减产,税赋照收,社会便如绷紧的弦。

(图片来源 *** ,侵删)

三大节点:冷·暖交替里的王朝命运

- 东汉末年降温(约公元180-530):年平均气温比现在低℃,黄巾起义到三国鼎立,人口锐减70%(葛剑雄《中国人口史》)。

- 南宋小冰期开端(约1100-1260):太湖结冰可行马车,杭州“腊月如塞北”。与此同时,金人南下,朝廷岁币激增,江南税赋翻倍。

- 明末小冰期峰值(1600-1644):北方持续干旱,米价十年涨12倍,李自成一句“闯王来了不纳粮”击中了冻饿交加的大众心理。

为什么冷比热更危险?

作物生长积温是农业门槛——华北冬麦需≥0℃积温℃,冷期积温每减少℃,产量平均下降%。南方双季稻区也逃不过:明清太湖研究显示,当春秋平均温低于17℃时,稻谷空秕率由10%跃升至30%。“天不为人之恶寒也辍冬”,《荀子》道出的是客观残酷,而古代王朝并没有我们想象的储备机制:常平仓往往撑不过三年。

气候变迁之外:人的最后一根稻草

制度弹性决定谁能扛过去。唐太宗面对关中霜旱,选择“赈关东粟入京”,而明末却为辽饷逼反农户——财政和信任一旦双崩,天灾立即变成人祸。我还把同期 *** 黄金时代、欧洲中世纪对比:

- *** 帝国在9-10世纪暖期兴修坎儿井,农业大扩张;

- 欧洲则在14世纪小冰期迎来黑死病,却带来农奴制度瓦解。

这说明气候不是宿命,而是放大器。

写给新手的三条入门提示

(图片来源 *** ,侵删)

- 先读竺可桢1972年经典论文《中国近五千年来气候变迁的初步研究》,它是所有后续研究的坐标系。

- 下载“PAGES2k数据集”与哈佛CHGIS历史地理图层,自己动手做一张“明清旱涝-起义分布”叠图,直观冲击远高于背诵。

- 别忘了社会维度:将《万历会计录》里太仓银库收入与同期华北粮价放同一条曲线,你会发现财政亏空峰值与粮价峰值仅隔一年——读懂数字,就看清了王朝倒计时的秒针。

(图片来源 *** ,侵删)

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~